리뷰

자연(自然)이란 '스스로 그러함'이다. 그것은 모임과 흩어짐. 삶과 죽음. 끝과 시작처럼 끊임없이 대립하고 변환하는 유동체이지만 동시에 가장 알맞은 형태로 평형을 이룬 상태이기도 하다.

자연스러워서 자유로운 춤. 춤에서 자연스러움을 발현하는 길은 사실 어렵다. 아무것도 하지 않는 것이 아니라, 춤에서 억지스러움을 덜어내고 또 덜어내는 수양이 요구되기 때문이다. 이는 어지럽게 변화하는 세상사에 흔들리지 않고 스스로 존재하고 움직이게 하는 근원과 하나가 되라고 말하는 것이기도 하다. 그러나 자연스러움이란 춤의 기교로 덧씌운 비본질적인 것, 인위적인 모든 것을 덜어낸 본연의 모습일 따름이지 않겠는가?

대구 수성아트피아(용지홀, 5월 25일)에서 우수무용레퍼토리로 선정, 무대에 올린 장유경(계명대교수)의 <움, 두 즈믄 열둘>과 <쪽, 네 개의 시선>. 그 중 '자연과 세상의 이치를 닮은 인간의 삶'을 그려 보인 <움, 두 즈믄 열둘>은 정형화된 춤의 외피를 벗어 던짐으로써 자신의 자연스러움을 찾아가는 과정의 춤이었다.

존재성찰의 춤. 존재를 담아내는 춤은 춤추는 몸이 그 토대이다. 몸의 움직임과 움직임의 출처, 토대에 다시 천착해보는 것. 춤추는 존재(인간)에 대해 성찰해 보는 춤. 현실과 진리를 재현하는 춤이 아니라 허구와 역설로 창조한 세계는 어떤 것일까. 장유경이 직접 춘 <움, 두 즈믄 열둘> 은 허무와 우연으로 빚은 투명하고도 무거운 가상현실로 우리 삶과 예술의 이면을 제시한다. 그의 춤에 비친 세계는 환상적이지만 동시에 더없이 구체적이다. 그녀는 우리를 한국춤의 모던함으로 철학이 찾는 주제들을 새롭게 볼 수 있는 눈을 제시한다. 그녀가 제시한 춤은 삶과 예술의 뒤얽힘을 풀어나갈 안내자이기도하다.

어둑한 무대, 오보에의 선율이 시작되면 따라 나오는 첼로와 피아노. 춤의 이미지를 보여주기 전에 소리로 먼저 청각을 열게 한다. 안무자는 청각이 시각보다 감각적 기관임을 아는 것이다. 상수 쪽에 피아노, 두 대의 첼로, 오보에, 장구 구성의 연주자들, 그들 옆 무대 뒤 깊은 곳에서 장유경과 김용철이 흰색의 얇은 상의를 서로에게 입히면서 춤이 시작된다. 몸에 붙는 긴팔의 흰색 상의와 허리께에서 치마폭이 넓어지는 치마 형태는 계명대 한국춤 장유경 계열만의 모던하고 독특한 의상이다. 김용철이 길을 내듯 앞서니 장유경은 치맛자락을 펴서 들고는 고요하게 따라 나온다. 아무것도 담기지 않은 펼쳐 든 치맛자락이 많은 이야기를 건넨다. 긴팔로 그려내는 춤의 선(線)이 선(禪)적이다. 김용철과 서로 탐색하듯 견제하는 듯 추는 춤이 마치 제사를 앞둔 사람처럼 몸과 마음을 깨끗하게 정신을 하나로 집중하여 구도자의 자세를 취하는 것처럼 보인다. 춤으로 춤을 비워내면서 자신의 자연스러움을 찾아가는 과정이다.

무대 위 두 사람. 김용철은 긴 직사각형, 장유경은 원을 그려낸 조명 안에 들어있다. 음과 양, '자연과 세상의 이치'를 그려내는 조명과 자연을 닮은 '인간의 삶'을 그려내는 춤과 음악. 먼저 내달리다 조용히 첼로를 기다리는가 하면 다시 피아노와 오보에를 데리고 걷다가 또 다시 훌쩍 혼자 내달리는 장구가락은 마치 차이를 인정하는 도의 관점을 그려낸 듯하다. 장유경과 김용철의 춤도 그러했다. 나와 나 이외의 것을 구분 짓는 경계는 허물고, 텅 비었지만 모든 것을 담아내며 감각기관이 아닌 기의 운행으로 대상과 소통할 수 있는 춤의 경지에 도달하게 되는 것. 이러한 자연스런 상태에서 우리는 우리 자신 안에 내재해 있는 무엇에 다가갈 수 있는 것은 아닌지. 춤을 보는 내내 편안했던 이유가 여기에 있지 않을까. 우리는 자신 안에 내재해 있는 도를 인지하지 못함에도 언제나 그러한 도를 향해있다. 왜냐하면 이것이 바로 만물에 깃든 '도(道)'의 자연스런 속성이므로. 마음을 위로받는 작품이었다.

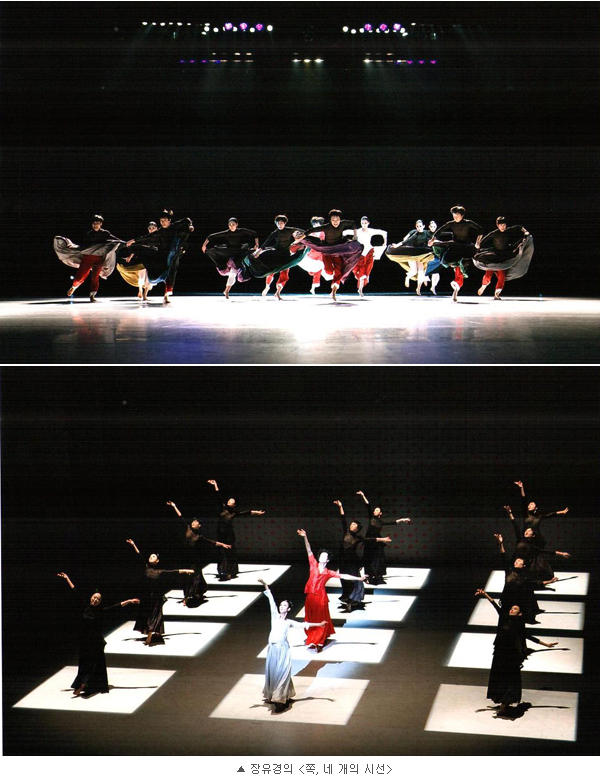

<쪽, 네 개의 시선>. 안무자는 ''쪽'이라는 동음이의어를 통해 바라본 시간과 공간이 결합되어 되살려 낸 '생의 순간들''을 그려낸 작품이다'고 안무의도를 밝힌다. 네 가지의 소 제목 '방향' '조각' '모색' '쪽빛' 으로 풀어낸 춤은 다소 예상되는 움직임의 조합으로 긴장감이 다소 떨어져 보였다. 하지만 격자무늬와 도트 문양의 핑크색 조명으로 무대를 도배한 듯한 이색적인 무대미술과 무채색의 겉옷에 반해 치마 속 다양한 색의 조합으로 인물의 캐릭터를 드러내는 장유경만의 특징적인 세련된 의상을 보는 재미와 춤 기량이 좋은 남자무용수들의 군무가 돋보인 무대였다.

흰색 의상의 남녀의 사랑과 갈등. '한 낮처럼' 뜨겁고 치열했던 시간의 파편들은 남자무용수가 짐짝처럼 끌고 다니는 여자 무용수, 그에 아랑곳없이 다시 남자의 주위를 도는 여자무용수의 춤으로 이어진다. 꽃무늬 벽지 같은 조명은 꽃처럼 붉은 사랑에 갇힌 마음, 혹은 자신이 만든 마음의 벽에 갇히고 사랑에 갇힌 마음을 나타내는 것일 수도. 전체적으로 <쪽, 네 개의 시선>은 피로감이 묻어나 보이는 무대였다. 앙코르 무대에 서는 무용수들의 마음가짐이 문제인 듯. 특히 주역으로, 올해(33회) '서울무용제'에서 남자 연기상을 받은 김경동의 춤은 매우 실망스러웠다. 춤을 잘 추는 파트너인 여자 주역 김정미의 춤이 안보일 정도로 무겁게 흐트러진 김경동의 춤은 눈길(?)을 끌었다. 물론 무용수들과 안무자들은 자꾸만 얼굴을 바꾼다. 하지만 캐릭터가 드러나지 않을 정도로 관리가 안된 무거운 몸으로 바뀐 무용수의 얼굴은 곤란하다. 무용수의 몸은 그들이 보낸 시간을 정직하게 말해준다는 것을 모르진 않을 터. 팸플릿에 기록된 수상내역에 의문을 가질 정도의 춤은 곤란하다. 김경동은 진실을 외치는 그러나 아무도 믿어주지 않는 고독하고 참담한 연기를 했다. 안타까웠다. 무용수에게 있어 무대와 춤은 고르곤의 눈처럼 결코 마주할 수 없는 두려운 것 일수도 있다. 하지만 언제나 정면으로 응시하는 어떤 시선이 되어야한다. 오랫동안 춤췄지만 무대에서 최선을 다하고 늘 다른 세계를 보여주는 스승과 선배(장유경, 김용철)의 무대가 많은 자극이 되었기를 바란다.