리뷰

국립무용단의 〈다녀와요, 다녀왔습니다〉(2021년 11월 11일~13일, 국립극장 해오름. 안무 손인영, 연출 윤재원)는 우리의 전통 굿에서 소명이라는 모티브를 가져와 이를 현대적으로 무대화한 춤 공연이다. 인간은 살아가면서 여러 소명과 맞닥뜨린다. 그런데 현실에서 이를 받아들일지 말지, 그리고 받아들이더라도 어떻게 받아들일지는 제각각 다를 것이다. 그러나 당위성을 엿볼 수는 없지만, 이번 무대에서는 이를 기꺼이 받아들여야만 하는 것으로 다룬다. 마치 신병에 걸린 사람이 내림굿을 통해서 무당의 삶을 운명처럼 받아들여야 하듯이. 기실, 내림굿은 무당이 되는 필수 과정이자 다른 세계와 삶을 맞이하는 의례이다. 춤 만든 이는 두 세계 사이의 시공간에 서 있는 무당의 삶에서 다른 나를 창조하는 긍정적인 계기를 발견하고 이를 춤으로 형상화한다. 곧, 국립무용단의 이번 공연 〈다녀와요, 다녀왔습니다〉는 똑같이 반복되는 삶이 아니라 창조적인 삶에 대한 긍정, 곧 운명애(Amor fati)를 담고자 한다.

|

국립무용단 〈다녀와요, 다녀왔습니다.〉 ⓒ국립극장 |

막이 열리면서 관객에게 드러나는 것은 출구가 없는 듯 꽉 막힌 무대이다. 액자형 무대 상, 하수에 있어야 할 다리-막을 모두 없애고 무대 양옆으로 검은 벽을 설치한 무대는 다소 답답해 보인다. 게다가 이 무대에는 전 출연진이 다 나와 오밀조밀하게 서 있다. 이들은 의상을 통해 세 그룹으로 구별된다. 변화의 갈림길에 선 입무자(入巫者)는 미색 톤의 셔츠와 바지를 입고 있다. 일상복에 가까운 복장을 한 이들은 여리거나 앳되어 보인다. 무속에서 입무자는 신병에 걸린 사람으로 무당이 될 운명에 처한 사람이다. 작업복 차림을 한 조무자(助巫者)는 방울이 달린 모자를 쓰고 있다. 포켓이 달린 셔츠를 입은 그들은 꽤 활동적으로 보인다. 조무자는 이미 변화된 삶을 사는 사람이다. 이들은 무속에서 새끼 무당에 해당할 것이다. 그리고 검은색 톤의 의상을 입고 부채를 든 주무자(主巫者)는 노련해 보인다. 주무자는 조무자의 도움을 받으며 입무자를 변화로 이끄는 사람이다. 주무자는 무속에서 만신, 혹은 신어머니에 해당할 것이다. 그들은 아무런 관계를 맺지 않고 서로 무심하게 각자 거닐기만 한다. 갑갑한 현실과 소통 부재의 인간관계를 잘 암시하는 대목이다.

|

국립무용단 〈다녀와요, 다녀왔습니다.〉 ⓒ국립극장 |

하나둘 춤꾼이 서서히 움직이기 시작하면서, 무당의 읊조리는 듯한 노래가 들려온다. “깊은 산, 깊은 물이 있는 인생길, 돌고 도는 험한 길, 사바세계에 들어가는 길. 신도 싫고, 인간도 싫다. 도망가고 싶다. 넘어진다. 중심을 잡아라, 그렇게 가다 보면 내가 살 곳이 있느니라.” 노래에는 인생의 고충과 새로운 삶에 대한 염원이 담겨있다. 무대장치와 의상, 그리고 조명과 노래가 중심인 간결한 미장센을 통해 현실 세계와 그에 속한 사람의 유형을 압축해 보여준다. 춤은 없고 컨셉이 강하게 어필되는 첫 장면이다.

|

국립무용단 〈다녀와요, 다녀왔습니다.〉 ⓒ국립극장 |

메인 막이 닫혔다가, 다시 열리면서, 춤과 퍼포먼스가 매우 활발하게 펼쳐지기 시작한다. 15명의 춤꾼이 등장해있다. 방울이 달린 모자를 쓴 조무자와 부채를 든 주무자 그룹이 한데 어울려 춤을 춘다. 그리고 입무자 그룹이 등장하면서, 공연은 세 그룹이 서로 맞닿거나 엇갈리며, 또는 서로 번갈아 춤을 추며 관계 맺는 식으로 진행된다. 입무자는 조무자 주위를 서성거리며 맴돌기도 하고, 다른 그룹과 만나고 한데 들어 합치기도 한다. 그러다가 각각의 그룹은 그들만의 춤을 추기도 한다. 입무자의 춤은 어느 정도 시간 간격을 두고 흔들흔들하거나 위태위태하다. 조무자 그룹의 춤은 다소 기계적이고 명확하다. 부채를 든 주무자의 춤은 자유롭고 역동적이다. 의도는 분명하게 읽히나 춤은 다채롭지 못하고 강도가 약하다. 이를테면 춤은 컨셉, 곧 세 유형의 사람들이 맺는 관계성을 충실하게 표현하는 데 주력하는 것으로 보인다.

|

국립무용단 〈다녀와요, 다녀왔습니다.〉 ⓒ국립극장 |

국립무용단의 이번 공연은 〈다녀와요, 다녀왔습니다〉는 기존의 국립무용단 공연에 익숙한 관객이라면 다소 의아할 수 있는 스타일의 작품이다. 그것은 특히 음악과 조명을 활용하는 데서 잘 드러난다. 무엇보다 음악과 조명은 스토리텔링이나 스펙터클을 강화하는 데 일조하지 않는다. 굿 음악을 현대적으로 변용한 듯한 세련된 사운드는 극적인 흐름을 강화하기 위한 감정이입용 배경음악이 아니다. 또한, 화려함을 최대한 제거하고 섬세하게 조율된 조명은 미장센을 구현하는데 티가 나지 않게 한몫한다. 갑자기 세차게 흩어지거나 퉁겨지지 않고 잔잔하게 스며드는 듯한 음악과 조명은 극적 효과나 스펙터클을 위해 쓰이기보다는 미장센을 돋보이게 하는 데 겉꾸밈 없이 조력한다.

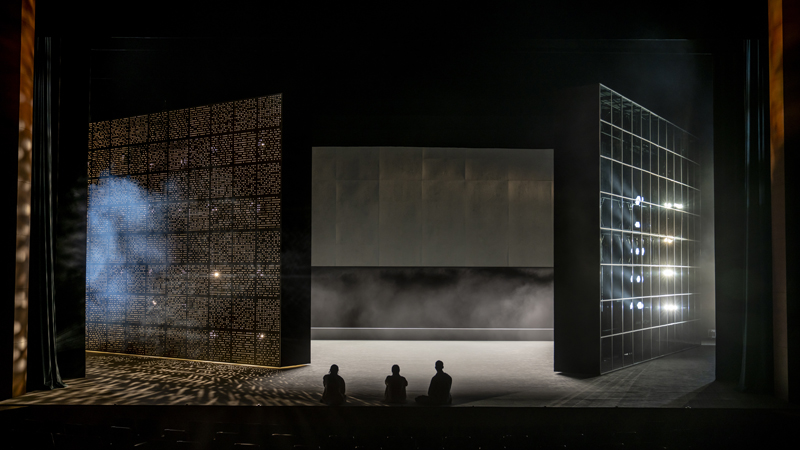

부채를 든 주무자의 역동적인 춤과 함께 공연은 클라이맥스로 치닫는다. 다른 삶을 마주 대하게 된 입무자의 갈등도 힘찬 움직임으로 묘사된다. 그러다가 대부분 춤꾼은 하나둘 무대 밖으로 퇴장한다. 급기야 3명의 입무자만 무대에 남아 있다. 그들만이 닥쳐오는 변화를 수용하는 것으로 보인다. 3명의 춤꾼이 무대 앞으로 서서히 걸어 나와 객석 쪽으로 등을 둔 채 앉아서 하늘-막에 투사되는 영상을 바라본다. 영상은 산이 이어지는 자연 풍광, 혹은 비일상을 담고 있다. 새로운 삶을 맞이하듯, 입무자는 일상 너머를 응시하는 것이다. 그와 동시에 무대 상, 하수를 막고 있던 거대한 두 개의 벽이 서서히 회전한다. 새 세상이 열리는 것을 암시하는 듯하다.

|

국립무용단 〈다녀와요, 다녀왔습니다.〉 ⓒ국립극장 |

답답하고 갑갑한 세상에 탈주로가 뚫리듯, 두 개의 벽이 180도 정도 회전하면 무대는 시원한 대로가 나 있는 도심 같다. 금속성 빛이 나고 조명이 촘촘히 박힌 듯한 웅장한 빌딩과 아파트 사이로 넓은 길이 뚫리고, 그 길로 사람들이 덤덤하게 오간다. 세상의 변화와 함께 그 안에 속한 삶과 일상도 변한 것일까. 큰 울림으로 다가오기보다는 잔잔하게 스며드는 힘이 느껴지는 장면이다. 기존의 공연에서 공공연하게 전시되는 스펙터클을 가급적 줄이려고 애쓰며, 새로운 감각으로 어필하고자 하는 피날레이다.

|

국립무용단 〈다녀와요, 다녀왔습니다.〉 ⓒ국립극장 |

한편으로 국립무용단의 이번 공연 〈다녀와요, 다녀왔습니다〉는 스토리텔링이나 스펙터클에 기댄 공연이 아니라는 점에서 기존의 국립무용단 공연과 구별된다. 물론 춤 만든이는 굿에서 스토리텔링을 빌려온다고 명시적으로 밝히고 있다. 하지만 프로그램 북을 참조하더라도 실제 공연에서는 이를 거의 읽어낼 수 없다. 차라리 이번 공연에서 춤은 스토리텔링을 반영하기보다는 전통 내림굿에서 추출한 소명과 관련된 개념들, 곧 수평적인 소통 혹은 관계, 운명애, 새로운 삶과 일상 등을 미장센을 통해 구현하고 있다고 보는 게 적절할 듯하다. 그런데 춤뿐만 아니라 무대미술과 영상, 음악, 의상, 그리고 조명 등의 대등한 협력 작업을 통해 설계된 미장센에서 춤은 주도권이 약한 편이었다. 외려, 중요한 장면에서 춤은 미장센에 필요한 한 요소로서만 참여할 뿐이다. 결국 춤은 춤 외부에서 주어지는 컨셉을 충실하게 재현하는데 필요한 하나의 도구에 맴돈 것으로 보인다.

각도를 달리 보면, 이는 컨셉이춤추는 몸을 억제하고 있다는 말과 다르지 않다. 춤이 컨셉 너머를 드러내는 힘이 있음에도, 이를 간과한 것으로 보인다는 말이다. 게다가 강신무 계열의 전통 굿에서는 춤을 통해 엑스터시 상태에 이른 무당이 초월적 힘을 받아들이고, 이를 다른 세계로 건너가는 계기로 삼는 대목이 있다. 전통굿에 내재한 이런 춤적 요소를 동시대적 감성으로 탈구축하는 것과 함께 피날레가 구현되었다면 훨씬 감동이 컸을 것으로 짐작된다.

|

국립무용단 〈다녀와요, 다녀왔습니다.〉 ⓒ국립극장 |

말과 언어로 된 컨셉을 넘어서는 힘이 춤에 내재함에도 컨셉을 재현하는데 치중한 나머지, 춤추는 몸의 힘을 지나치게 약화한 점이 못내 아쉽다. 무대장치와 조명, 의상과 음악, 영상 등을 통해 새로운 감각을 선보인 공연임에도 감응이 미미한 이유도 아마 여기에 있으리라. 개념무용을 지향하는 바가 아닌 한에서, 스펙터클을 위해 단순하게 전시되는 춤과 컨셉을 위해 감응적(affective) 힘이 엷어진 춤, 이 둘이 어떻게 다른지 곱씹어 보게 하는 공연이다.

|

국립무용단 〈다녀와요, 다녀왔습니다.〉 ⓒ국립극장 |

전체적으로, 이번 공연에서 국립무용단은 새로운 변화를 꾀한 것으로 보인다. 이 변화가 일회적인 것이 아니라 점증하는 내부의 열망이 모여 추동된 것이라면 고무적인 일일 것이다. 지속적인 변화를 감행하는 것이 중요하다는 말이다. 각종 클리셰에 오염된 감성을 바꾸는 일은 한두 번의 공연으로 이룰 수 있는 호락호락한 일이 아니기 때문이다. 이는 창작자라면 꼭 이루고 싶은, 그렇지만 긴 시간이 걸리는 과업 중 하나일 것이다.

최찬열

인류학과 미학을 전공했고, 여러 대학과 대학원에서 춤과 공연예술, 미학과 관련된 과목을 강의했다. 지금은 몸의 예술과 인문학에 기반한 통섭적 문화연구에 몰두하며, 춤문화연구소에서 미학과 춤 역사를 강의한다.