리뷰

정영두의 작품 〈제7의 인간〉(LG아트센터, 6월 4~5일, 평자 5일 관람)은 그 제목과 영감의 원천을 이주노동자가 처한 현실을 관찰하고 편집한 동명의 에세이(존 버거 글, 장 모르 사진, 차미례 번역, 눈빛출판사, 1996)에 두었음을 밝혔다. 이 책은, 지독하리 만치 무기력한 저개발국가에서 가족의 생계에 대한 책임을 한 몸에 짊어지고 떠나 어렵게 선진국의 산업 ‘역군’에 편입되지만, 시한부 노동자로 살다가 결국은 소모되고 말 뿐인―심지어는 그가 귀환한 고향에서조차도― 사람들의 이야기를 다루고 있다.

존 버거의 저술은 세심하게 선택된 사진들과의 교차편집으로도 강한 호소력을 갖지만 무엇보다 그가 20세기 초 극빈했던 헝가리의 노동자 시인 아틸라 요제프의 시를 소환하여 서두를 엶으로써 그 자체로 완성된다. 비누제조공이던 시인의 아버지는 시인이 세 살일 때, 가족을 버리고 미국으로 떠나 버렸다. 생계를 위해 온갖 잡역을 전전하면서 피를 토하듯 쓴 시는 그 언어의 격렬한 솔직함으로 인해 그가 어느 한 곳에 소속되기를 거절당하게 하였다. 유럽의 변방이나 민족적 자긍심이 강한 헝가리인이라는 점까지, 아틸라 요제프의 존재감은 반세기를 지나 『제7의 인간』에 인용되면서 ‘이주’와 ‘노동자’ 양쪽의 정체성에 상당한 무게를 싣게 된다. 문명을 주도해온 선진국의 작가가 스스로 발언하고 증명할 수 없는 이방인들의 이야기를 대신 나서서 하려 할 때, 아틸라 요제프의 이름은 전혀 다른 두 세계를 잇는 다리가 되는 것이다.

그리하여 정영두 안무가는 책 『제7의 인간』에서 이주노동자라는 소재를 얻는 데 머무르지 않았다. 그가 차용한 것은 존 버거가 아틸라 요제프를 소환한 방식 그 자체이다. 안무가가 작품에 주요하게 사용한 쇼스타코비치와 고레츠키, 말러 등의 음악은 작곡가들의 생애까지 한꺼번에 소환하면서 〈제7의 인간〉의 서사에 깊은 진실성을 부여한다.

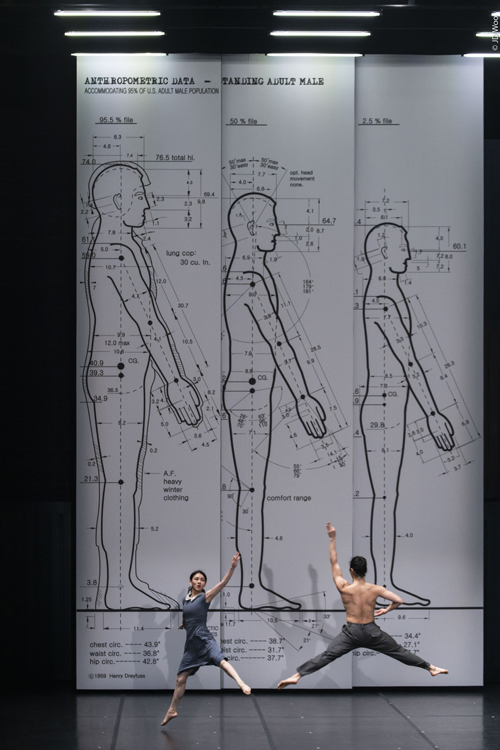

|

정영두 〈제7의 인간〉 ⓒLG아트센터 |

막이 열리면 요즘 시대의 자유로운 차림으로 도열했던 무용수들이 상반신의 맨몸을 드러내며 옷을 갈아입는다. 처음부터 옷을 갈아입고 노동자로 분(扮)하여 등장하는 것과 이처럼 무대 위에서 굳이 갈아입으며 의식을 치름을 보여주는 것의 차이는 무엇일까. ‘부정거리’라 이름붙인 이 도입부는 타인의 끔찍하고도 혹독한 삶을 결코 관음의 대상으로 삼거나, 함부로 낭만적으로 그리지 않으며, 또한 쉽게 몰입하는 척하지 않겠다는 의지를 표명한다.

회색 톤의 의상은 쇼스타코비치의 교향곡 8번과 맞물리며 수용소와도 같은 풍경을 자아낸다. 당시 소련은 나치 독일이라는 공공의 적에 맞섰지만 쇼스타코비치는 예술가를 인민의 적으로 규정한 스탈린의 공포정치 아래 바짝 몸을 낮추어야 했다. 집요하게 긁어대며 파고드는 저음현의 기계적인 음률은 삶의 근간을 흔들어버린 전쟁과 숙청의 공포 그 모두를 연상시킨다. 때문에 무용수들이 엎드려 짐승처럼 몸을 흔들어대는 모습은 현란한 수사와 선동이 동원되었던 이념의 시대가 곧 더할 나위 없는 야만의 시대였음을 직시하게 만든다.

|

정영두 〈제7의 인간〉 ⓒLG아트센터 |

그러나 안무가는 좀 더 부드러운 방향으로 선회한다. 남녀 무용수를 한 명씩 짝 지워 그들이 만나 사랑하고, 더 나은 미래를 위한다는 명분으로 원치 않는 이별을 하고 오랫동안 그리워하는, 그런 대중적인 드라마로 단순화한다. Tish Hinojosa의 ‘Donde Voy’와 심수봉이 부른 번안곡, ‘나성에 가면’으로 이어지는 플레이리스트는 이것이 이주노동자의 애환을 담은 이야기임을 대놓고 가르쳐주는 힌트라 해도 무방하다. 너무나 직설적인 화법에 호불호가 있을 수는 있지만, 평자는 이것이 곧 작품이 주인공으로 삼는 민중의 솔직한 목소리로서 이지적인 클래식 음악과 균형을 이루게 하는 요소로 숨통을 틔운다 생각하였다.

그 균형감각은 폴란드의 중세 민요 선율을 차용한 고레츠키의 ‘Three Pieces in Old Style’로 이어진다. 전위적인 무조음악을 추구하던 그가 자신의 궤도를 수정하면서 실험한 이 곡은 고향땅을 떠나온 순진한 노동자가 지닌 얼마간의 향수, 곧 그것을 박차고 기계화된 산업시스템에 적응해가려 애쓰는 과정을 그리는 장면들에 알맞게 배치되었다.

|

정영두 〈제7의 인간〉 ⓒLG아트센터 |

그러나 그 무엇보다도 이 작품의 백미는 마지막 장면에 사용된 말러의 교향곡 1번 3악장이라 할 수 있다. 이 곡이 놓임으로써 아틸라 요제프로부터 비롯된 이 장대한 서사시는 수미상관 격으로 제대로 갈무리된다. 그 자신 ‘삼중의 이방인’이라 칭했던 말러는 작곡가라면 으레 온갖 작곡 기교를 집대성하여 내놓기 마련인 교향곡에다가 술집에서나 부르던 동요 선율을, 그것도 장송행진곡으로 바꿔 집어넣었다.

떠났던 누군가는 개선장군처럼, 누군가는 상처와 장애만 가득 얻은 채 귀환하겠지만 고향이 장밋빛 미래로써만 그들을 보듬어주지 못한다는 점에서는 빈털터리가 될 운명은 마찬가지다. 그들은 무엇을 바라 그토록 고된 길을 떠나 헤매었던 것일까? 그들은 어수룩한 촌부로 순응하며 살아가기에는 너무나 많은 것을 보아버렸고 몸으로 겪어냈으며 이제는 귀환하기 이전의 삶으로 돌아가기 어렵다.

마지막 장면, 무용수 정록이는 마치 허공에서 낚시코가 내려와 그것을 물었다 벗어나는 것처럼 시늉을 해보인다(이것은 공연 중간에도 반복되었던 동작이다). 달콤한 미끼가 내려온다면 위험한 유혹인 줄 알면서도 거부하지 않을 도리가 없다. 이제는 ‘이주노동자’ 그 다섯 글자가 정치적으로 중립적이지 않은 듯 느껴진다 하여, 우리가 사용인에서 고용인으로 처지가 천지개벽하였다 하여 조금 더 나은 삶을 살아보고파 떠나는 그 욕망을 헛되다 할 수 있을까? 지방에서부터 일자리를 찾아 상경하는 수많은 청년들 역시 우리 안의 이주노동자일 테다.

|

정영두 〈제7의 인간〉 ⓒLG아트센터 |

정영두의 〈제7의 인간〉은 하나의 책이 던진 단서를 물고 깊이 침잠해 들어간 결과물이다. 이 한 편의 무용 작품 안에 여러 겹으로 포개어져 분출된 간곡하고도 절박한 삶에의 의지를 보라. 자본주의의 거대한 힘 앞에 바스러지는 수많은 무명씨들의 삶은, 글을 쓰고 사진을 찍고 음악을 구상하고 인간의 육체로 춤을 추어낼 줄 아는 지적노동자들이 있어 허공에 흩어지지 않고 의미가 되어 남는다. 아틸라 요제프가 일곱 번째 사람이 되어야 한다고 주문했을 때는, 맨몸이 부서져라 부딪혀도 한 번의 생애, 혼자만의 힘으로는 시대가 개인에게 가하는 폭력을 막아낼 수 없다는 것을 역설한 것이리라. 춤으로 거듭난 〈제7의 인간〉은 생명을 불살라 바쳐야만 한다는 대단한 각오를 요구하지 않고도, 우리가 기꺼이 일곱 번째 사람‘들’이 될 수 있음을 확인하게 하는 작품이었다.

방희망

2013년 제1회 한국춤비평가협회 춤비평신인상을 통해 춤비평가로 등단했다. 현장 비평가로 다양한 춤 공연에 대한 비평작업을 하고 있으며, 한국춤비평가협회 정회원, <춤웹진> 편집위원으로 활동하고 있다.