리뷰

국립현대무용단 픽업스테이지 〈슈팅스타〉

슈팅한 스타는 ‘안무가’ 대신 ‘음악가’

송현민_음악평론가

문인들이 모인 사회를 일컫는 ‘문단(文壇)’이라는 말처럼, 국립현대무용단은 한 단체(團)를 넘어, 컨템퍼러리 예술을 도모하는 이들이 만나는 단(壇), 즉 하나의 사회(壇)가 되어가고 있다.

안애순 전 예술감독 시절(2013~2016)에 이론과 개념에 주력한 예술가들이 현대춤과 만나는 장이었다면, 안성수 예술감독 시기(2016~)는 음악가들의 유입이 활발해 보인다.

비단 필자가 음악평론을 업으로 삼고 있기에 성급히 내린 결론은 아니다. 취임 이후 신작으로 지난 3월에 선보인 〈혼합〉(예술의전당 자유소극장)에서 안성수 특유의 음악적 안무론을 접할 수 있었고, 지난 7월 〈제전악-장미의 단상〉(예술의전당 CJ토월극장)은 가야금·거문고·대금·해금·피리 등을 사용한 작곡가 라예송의 음악과 안성수의 안무가 만난 시간이었다.

안무가를 초청하여 향후 무용단의 우수 레퍼토리로 개발하기 위한 픽업스테이지 시리즈의 첫 번째 무대인 〈쓰리볼레로〉는 라벨(1875~1937)의 음악 ‘볼레로’를 모티프로 한 것이고, 12월 공연을 앞둔 〈투오넬라의 백조〉도 시벨리우스(1865~1957)의 교향시 제목을 차용한 것이다.

안애순 전 감독 시절에 선보인 〈나티보스〉가 지난 7월에 벨기에와 프랑스로 향할 수 있었던 이유도 그쪽 안무가와의 협업도 있겠지만, 국악연주자들이 출연하여 선보인 굿음악 역시 동양에 안테나를 세우는 그들의 시선을 충분히 잡아끌었을 것이다. 또한 11월에 콜롬비아 내 3개의 극장으로 이어진 〈제전악-장미의 단상〉도 창작국악의 존재가 춤의 부력(浮力)으로 작용했을 것이고.

유럽의 현대춤계도 이미 유럽이라는 블록 안에서 여러 예술과 교접-이접을 통하여 탈출구를 찾고 있고, 심지어 그들이 과거에 식민화했던 여러 나라들의 문화를 그들의 이국적 취향 하에 재단하여 차용하는 바람에 현대예술과 포스트-콜로니얼리즘의 충돌이 빚어지기도 한다. 그래도 이 흐름은 멈추지 않는다. 오히려 그들은 방향을 더욱더 동아시아로 돌리고 있다. 또한 이러한 ‘그들’의 관심으로 인해 전통예술의 편린을 이용한 한국의 창작그룹(무용이든 음악)이 현지로 초청되고 협업하는 계기가 되고 있다. 이것은 현대춤만의 경향은 아니다.

안애순 전 예술감독 시절(2013~2016)에 이론과 개념에 주력한 예술가들이 현대춤과 만나는 장이었다면, 안성수 예술감독 시기(2016~)는 음악가들의 유입이 활발해 보인다.

비단 필자가 음악평론을 업으로 삼고 있기에 성급히 내린 결론은 아니다. 취임 이후 신작으로 지난 3월에 선보인 〈혼합〉(예술의전당 자유소극장)에서 안성수 특유의 음악적 안무론을 접할 수 있었고, 지난 7월 〈제전악-장미의 단상〉(예술의전당 CJ토월극장)은 가야금·거문고·대금·해금·피리 등을 사용한 작곡가 라예송의 음악과 안성수의 안무가 만난 시간이었다.

안무가를 초청하여 향후 무용단의 우수 레퍼토리로 개발하기 위한 픽업스테이지 시리즈의 첫 번째 무대인 〈쓰리볼레로〉는 라벨(1875~1937)의 음악 ‘볼레로’를 모티프로 한 것이고, 12월 공연을 앞둔 〈투오넬라의 백조〉도 시벨리우스(1865~1957)의 교향시 제목을 차용한 것이다.

안애순 전 감독 시절에 선보인 〈나티보스〉가 지난 7월에 벨기에와 프랑스로 향할 수 있었던 이유도 그쪽 안무가와의 협업도 있겠지만, 국악연주자들이 출연하여 선보인 굿음악 역시 동양에 안테나를 세우는 그들의 시선을 충분히 잡아끌었을 것이다. 또한 11월에 콜롬비아 내 3개의 극장으로 이어진 〈제전악-장미의 단상〉도 창작국악의 존재가 춤의 부력(浮力)으로 작용했을 것이고.

유럽의 현대춤계도 이미 유럽이라는 블록 안에서 여러 예술과 교접-이접을 통하여 탈출구를 찾고 있고, 심지어 그들이 과거에 식민화했던 여러 나라들의 문화를 그들의 이국적 취향 하에 재단하여 차용하는 바람에 현대예술과 포스트-콜로니얼리즘의 충돌이 빚어지기도 한다. 그래도 이 흐름은 멈추지 않는다. 오히려 그들은 방향을 더욱더 동아시아로 돌리고 있다. 또한 이러한 ‘그들’의 관심으로 인해 전통예술의 편린을 이용한 한국의 창작그룹(무용이든 음악)이 현지로 초청되고 협업하는 계기가 되고 있다. 이것은 현대춤만의 경향은 아니다.

‘퓟퓟’이라는 춤코드와 국악 기반의 월드뮤직의 만남

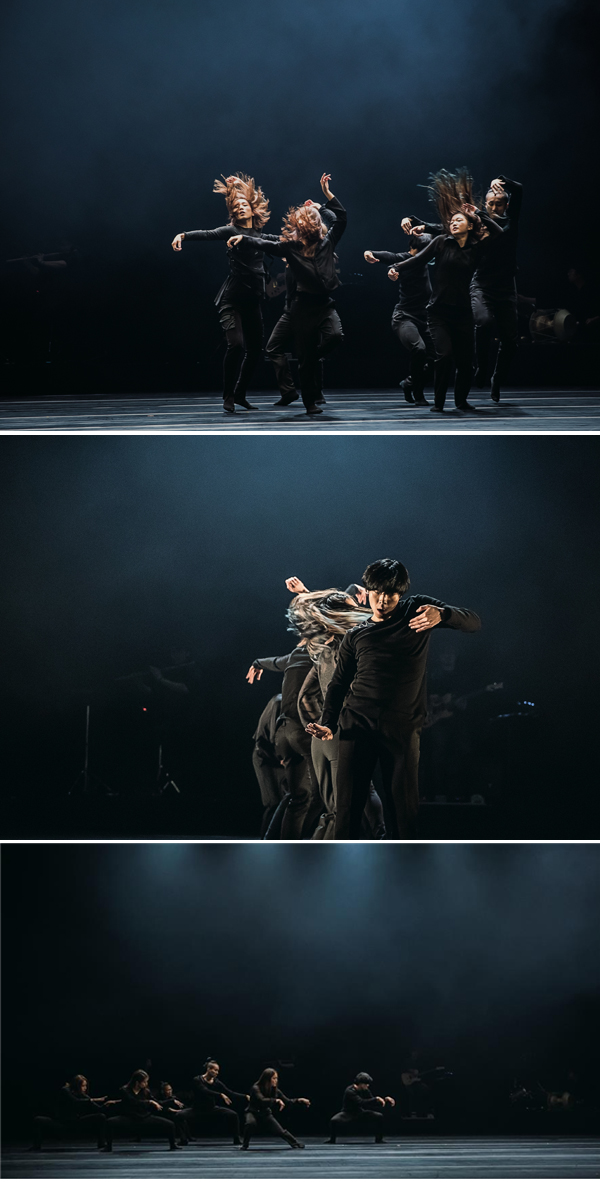

픽업프로젝트 시리즈의 일환으로 선보인 〈슈팅스타〉(11월 10-12일, 예술의전당 CJ토월극장)는 로렁스 야디와 니꼴라 껑띠용이 안무를 맡고, 6명의 무용수와 음악그룹 블랙스트링이 함께 한 무대였다. 부부인 두 안무가는 현재 7273 컴퍼니를 이끌고 있다.

프로그램북에 의하면 야디와 껑띠용은 프랑스의 중소도시에서 태어났지만, 중동의 문화를 차용하여 작품을 만들어가고 있다고 한다. 서울의 블랙스트링 역시 거문고·대금·전통타악 그리고 일렉트릭 기타로 구성된 팀으로 거문고연주자 허윤정을 중심으로 전통음악을 중요 소재로 한다. 〈슈팅스타〉의 안무와 음악이 서양의 현대무용이라는 장에서 교감하는 것 같지만, 그 밑으로 탐침을 넣으면 중동과 한국(아시아)의 맥이 흐르는 것을 느낄 수 있다.

프로그램북에 의하면 야디와 껑띠용은 프랑스의 중소도시에서 태어났지만, 중동의 문화를 차용하여 작품을 만들어가고 있다고 한다. 서울의 블랙스트링 역시 거문고·대금·전통타악 그리고 일렉트릭 기타로 구성된 팀으로 거문고연주자 허윤정을 중심으로 전통음악을 중요 소재로 한다. 〈슈팅스타〉의 안무와 음악이 서양의 현대무용이라는 장에서 교감하는 것 같지만, 그 밑으로 탐침을 넣으면 중동과 한국(아시아)의 맥이 흐르는 것을 느낄 수 있다.

초반에 준 첫 인상이 작품 전반으로 이어졌다. 길이는 약 50분. 어두운 무대, 흑과 백이 교차하는 이분화 된 조명, 검은 의상을 착용한 6명의 무용수, 검정 무대와 의상이 감추지 못해 드러나는 손과 얼굴의 표정들. 삭풍에 흔들리는 나뭇가지나 잎사귀처럼, 보이지 않는 유동의 기운이 그들을 휘감고 있었다. 그들의 몸을 훑고 가는 비가시적 힘과 그 순간성이 느껴지기도 했다. 어딘지 모를 중동의 정서 역시 느껴졌다.

이러한 스타일의 춤을 안무가들은 ‘퓟퓟’이라고 명명했단다. 프로그램북에 의하면 이것은 ‘중동 음악을 배경으로 얼크러진 실을 풀듯, 끊임없이 신체를 유동하는 고유의 댄스 스타일’로 ‘동작이 마치 탄환이 빗겨나가는 소리(퓟퓟)나 모양에 빗대면서 유래’했다고 한다. 공연을 보기 전에 검색해본 유튜브 동영상에도 이들의 춤은 검정색 무대와 의상, 그로 인해 (옷이 가리지 못한) 손 모양과 얼굴 표정이 부각되었으며, 중동에서 들을 법한 ‘우드’나 찰현악기의 소리에 맞춰 몸의 언어를 자유롭게 구사하는 작품을 볼 수 있었다.

무대 뒤에 위치한 블랙스트링 4명의 연주자는 점점 몰입과 음향의 강도가 높여갔다. 거문고는 선율악기라는 습성보단 술대(거문고 연주에 사용하는 막대기)로 현을 강하게 내려치며 악기에 내재된 타악성을 깨웠고, 일렉트릭 기타는 장황하고 강렬한 사운드를 연출했다. 타악을 연주하는 황민왕의 구음과 이아람의 대금 소리도 춤과 만나니 마치 중동 어느 지역의 아침 예배를 알려오는 아라비아 조의 음악처럼 들렸다. 껑띠용과 야디는 블랙스트링의 음악을 근사치로서의 중동음악으로 인식했다는 느낌이 강했다.

이러한 스타일의 춤을 안무가들은 ‘퓟퓟’이라고 명명했단다. 프로그램북에 의하면 이것은 ‘중동 음악을 배경으로 얼크러진 실을 풀듯, 끊임없이 신체를 유동하는 고유의 댄스 스타일’로 ‘동작이 마치 탄환이 빗겨나가는 소리(퓟퓟)나 모양에 빗대면서 유래’했다고 한다. 공연을 보기 전에 검색해본 유튜브 동영상에도 이들의 춤은 검정색 무대와 의상, 그로 인해 (옷이 가리지 못한) 손 모양과 얼굴 표정이 부각되었으며, 중동에서 들을 법한 ‘우드’나 찰현악기의 소리에 맞춰 몸의 언어를 자유롭게 구사하는 작품을 볼 수 있었다.

무대 뒤에 위치한 블랙스트링 4명의 연주자는 점점 몰입과 음향의 강도가 높여갔다. 거문고는 선율악기라는 습성보단 술대(거문고 연주에 사용하는 막대기)로 현을 강하게 내려치며 악기에 내재된 타악성을 깨웠고, 일렉트릭 기타는 장황하고 강렬한 사운드를 연출했다. 타악을 연주하는 황민왕의 구음과 이아람의 대금 소리도 춤과 만나니 마치 중동 어느 지역의 아침 예배를 알려오는 아라비아 조의 음악처럼 들렸다. 껑띠용과 야디는 블랙스트링의 음악을 근사치로서의 중동음악으로 인식했다는 느낌이 강했다.

춤과 음악의 균형 잡기가 필요

자칫 오리엔탈리즘 담론으로 빠져들 수 있는 논의는 접어본다. 중요한 것은 공연이 끝나고 이 작품의 춤에 대해 거론하는 이들은 별로 없었다는 점이다. 50분 동안, 춤의 언어는 반복되고 단조롭고 단순하게 다가왔다. 이 작품을 위하여 선발된 무용수들의 카리스마 역시 부족해 보였다. 어느 순간, 춤은 보이지 않았다.

반면 부각된 것은 음악이었다. 춤의 시곗바늘이 12시를 넘지 못할 때에 음악은 12시를 넘어 13시, 14시, 15시로 향하고 있었다. 블랙스트링의 멤버들은 무대에서 악기의 형체만 겨우 인식할 수 있을 정도로 어둠에 묻혀 있었지만 존재감은 뚜렷했다. 유튜브를 통해 본 두 안무가의 작품 성향도 5명 내외의 소군무로 춤의 표정을 바꾸거나, 1~2인의 무용수를 품을 수 있는 소극장이 더 어울릴 법한데, CJ토월극장의 크기도 이들의 춤을 축소시키는 데에 한 역할을 한 셈이었다.

결론적으로 이번 작품을 통해 국립현대무용단이 ‘슈팅’한 ‘스타’는 안무가가 아니라 음악가라는 것이다.

반면 부각된 것은 음악이었다. 춤의 시곗바늘이 12시를 넘지 못할 때에 음악은 12시를 넘어 13시, 14시, 15시로 향하고 있었다. 블랙스트링의 멤버들은 무대에서 악기의 형체만 겨우 인식할 수 있을 정도로 어둠에 묻혀 있었지만 존재감은 뚜렷했다. 유튜브를 통해 본 두 안무가의 작품 성향도 5명 내외의 소군무로 춤의 표정을 바꾸거나, 1~2인의 무용수를 품을 수 있는 소극장이 더 어울릴 법한데, CJ토월극장의 크기도 이들의 춤을 축소시키는 데에 한 역할을 한 셈이었다.

결론적으로 이번 작품을 통해 국립현대무용단이 ‘슈팅’한 ‘스타’는 안무가가 아니라 음악가라는 것이다.

현대춤은 전위성을 먹고 산다. 춤의 내적 분열과 외부 장르간의 해체와 재구성이라는 강령을 실행하는 장르다. 그런 점에서 우리나라의 다원예술의 유입과 성장을 현대춤이 이끈 점은 무시할 수 없는 사실이다. 그리고 무엇보다 다른 장르와 만나는 데에 도가 튼 장르다.

하지만 ‘슈팅스타’에서 음악과의 만남은, 무용 작품의 중심이 되어야 할 무용을 무용지물(無用之物)로 만든 격이라고 해야 할까? 음악이 안무(按舞)의 영감이나 연료가 아니라, 춤(舞)을 눌러 버린(按) 역할을 한 것만 같았다.

취임작에 준했던 안성수의 〈혼합〉이 음악과 무용의 기가 막힌 ‘혼합’을 보여주었다면, 〈제전악-장미의 잔상〉은 막이 내린 후 작품의 ‘잔상’이 춤보다 음악에 더 머물렀다. 물론 두 작품은 안성수 예술감독이 직접 ‘안무’한 작품이고, 〈슈팅스타〉는 픽업스테이지의 일환으로 안성수의 ‘안목’이 기능한 작품이다. 하지만 안무나 안목은 한 단체를 이끄는 그에게 있어서 서로 나눌 수 없는 그 무엇이다.

안애순 전 예술감독 시절이 개념과 기획이 춤의 사이에서 보기 좋은 균형을 잘 이루지 못했다면, 안성수 예술감독은 무용과 춤 사이에서 균형 잡기를 행해야 할 것이다. 음악이 춤의 부력(浮力)이 되었던 개인적인 경험을 지녔지만, 이러한 개인적 경험이 국립현대무용단의 춤 자산을 늘리는 부력(富力)으로 직결될지는 의심해볼 일이다. 물론 이번 기획이 국립현대무용단이 주최한 가칭 ‘음악발견시리즈’였다면 앞서 말한 필자의 얘기는 달라질 테지만 말이다.

하지만 ‘슈팅스타’에서 음악과의 만남은, 무용 작품의 중심이 되어야 할 무용을 무용지물(無用之物)로 만든 격이라고 해야 할까? 음악이 안무(按舞)의 영감이나 연료가 아니라, 춤(舞)을 눌러 버린(按) 역할을 한 것만 같았다.

취임작에 준했던 안성수의 〈혼합〉이 음악과 무용의 기가 막힌 ‘혼합’을 보여주었다면, 〈제전악-장미의 잔상〉은 막이 내린 후 작품의 ‘잔상’이 춤보다 음악에 더 머물렀다. 물론 두 작품은 안성수 예술감독이 직접 ‘안무’한 작품이고, 〈슈팅스타〉는 픽업스테이지의 일환으로 안성수의 ‘안목’이 기능한 작품이다. 하지만 안무나 안목은 한 단체를 이끄는 그에게 있어서 서로 나눌 수 없는 그 무엇이다.

안애순 전 예술감독 시절이 개념과 기획이 춤의 사이에서 보기 좋은 균형을 잘 이루지 못했다면, 안성수 예술감독은 무용과 춤 사이에서 균형 잡기를 행해야 할 것이다. 음악이 춤의 부력(浮力)이 되었던 개인적인 경험을 지녔지만, 이러한 개인적 경험이 국립현대무용단의 춤 자산을 늘리는 부력(富力)으로 직결될지는 의심해볼 일이다. 물론 이번 기획이 국립현대무용단이 주최한 가칭 ‘음악발견시리즈’였다면 앞서 말한 필자의 얘기는 달라질 테지만 말이다.

송현민

음악 듣고 글 쓰며 부지런히 객석과 책상을 오가는 음악평론가. 급변하는 공연 생태계에 관한 충실한 ‘기록’이 곧 미래를 ‘기획’하는 자료가 된다는 믿음으로 활동하고 있다.

2017. 11.

사진제공_BAKI/국립현대무용단

*춤웹진