리뷰

2016년을 같이 통과하고 있는 인류 동료라면, 우리가 살고 있는 지구별이 한바탕 몸살을 겪고 있다는 사실을 모를 수는 없을 것이다. 미세먼지로 눈코 뜰 수 없던 봄을 지나 가히 살인적인 폭염에다가 녹조로 탁하게 뒤덮인 낙동강 소식에, 인심을 상하게 하는 온갖 흉흉한 범죄와 사고들이 끊이지 않는 대한민국이다. 뿐만 아니라 세계적인 휴양지라는 아름다운 해변까지도 무고한 사람들의 피로 물든 참혹한 광경을 우린 그저 지켜봐야 했었다.

인간의 욕망은 끝이 없다지만, 그리고 이 원죄에는 나 자신도 예외일 수 없지만, 끝이 빤히 보이는 멸망을 향해 미친 듯 달려 나가는 것 같은 이 폭주를 막을 수 있는 방법은 도저히 없는 것일까?

다국적 중견 예술가들이 모인 ING즉흥 그룹은 2016년의 신작 〈일곱 개의 섬〉(8월 10-11일, 아르코예술극장 소극장, 평자 11일 관람)을 통해 이제는 나이를 먹어 꿈조차 꾸기 쉽지 않은 어른들에게 어린 아이처럼 순수한 마음으로 돌아가 자연과 사람을 대하자고 권한다. 한국, 미국, 프랑스, 핀란드 등 다국적의 예술가들은 각자 생활하는 환경은 다르지만 오대양 육대주를 넘어 제7의 이상향을 꿈꿔야만 하는 현실만큼은 서로 다르지 않다고 본 것이다.

그러나 그 일곱 번째의 섬이라 하여 나를 할퀴고 상처 낼 사람이 없는 진공 상태의 무인도일 수는 없을 것이다. 정현종 시인이 “사람들 사이에 섬이 있다. 그 섬에 가고 싶다”고 노래한 것처럼 그 곳은 분명히 우리 안에 존재할 것이기 때문이다.

극장에 들어서면 왼쪽에는 Loretta Livingston이 의자에 앉아 신문(위에서 언급한 현실들이 가득 들어차 있을)을 읽는 모습으로 관객을 맞이하고 오른편에는 분장실처럼 잡다한 도구를 모아놓은 작은 공간이 있는데, 음악가 우광혁이 그곳에서 직접 온갖 악기를 연주한다.

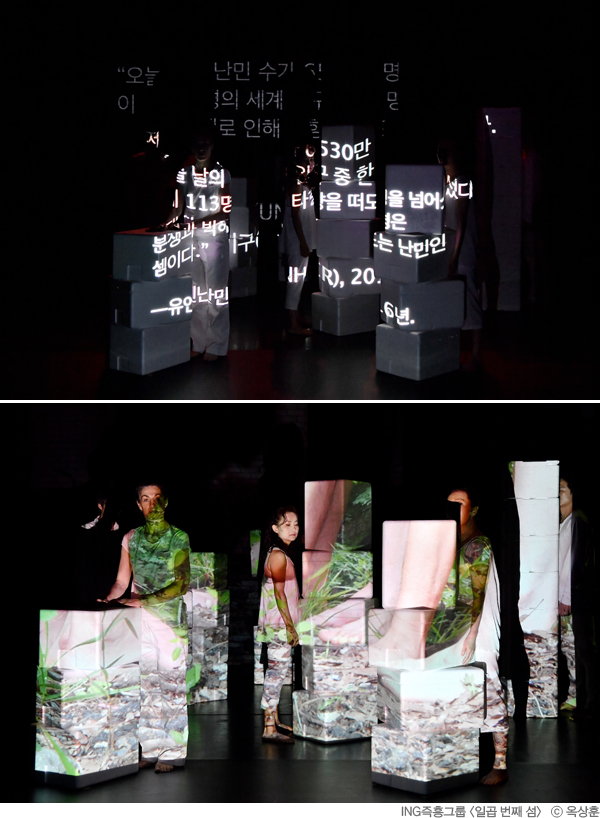

순백의 의상을 입고 순백의 스티로폼 박스를 들고 입장한 무용수들은 그것으로 무대 뒤편에 벽을 쌓는데, 아마도 제주도에서 촬영한 것으로 짐작되는 청신한 자연의 풍경들이 그 위에 전사되면서 관객의 눈과 극장 밖에서 가지고 들어온 시끄러운 마음을 씻어내고 가라앉힌다. 우광혁이 직접 개발한 듯한 진기한 악기를 동원해 얹은 각종 새소리는 음악가가 즐기는 연주모습 자체도 동심으로 돌아가게 했지만, 전자음으로 점철된 현대무용 공연장에서 쉽게 접할 수 없는 참으로 귀한 소리였다.

이들은 난민문제에 대한 기사를 선택하여 자막으로 올렸지만, 사실 어쩌면 마음 둘 곳이 없는 현대인들 모두 표류하는 난민들과 다르지 않을 것이다. 출연진들이 신전의 돌기둥 같던 스티로폼 박스들을 마구 흩뜨리고 의자 뺏기 놀이(이 놀이의 승자는 이를 악다물고 뺏은 최문애 대표가 되었다)를 하고, 다 먹지도 못하면서 과일들을 독차지하는(잠시 악마로 변장한 정일균의 천연덕스러운 연기가 일품이었다) 등의 유치한 행동들을 보여줄 때 관객은 웃으면서도 뜨끔한 기분으로 자신을 되돌아보게 된다. 아이들이 무심코 하는 놀이에도 협동의 가치보다는 ‘내가 우선 살아남아야 한다’는 상극적인 태도를 주입시키고 있었던 것은 아닌지, 이 공연의 맥락 속에서 새롭게 발견하게 되는 것이다.

혼란을 정리하고 새 판을 이끌어내는 역할로 배정된 김삼진의 살풀이춤은 다소 상투적인 측면도 있고 전체적인 흐름상 생경하게 돌출되어 어색하기도 해서 컨템포러리 춤과 접목시켜 보다 자연스럽게 녹아들 수 있으면 좋겠다는 바람이 들었다.

한편으로 환경오염을 언급하면서도 여러 가지 장점 때문에 어쩔 수 없이 사용했을 스티로폼 박스는 주제의식과의 합치 측면에서 다른 대안이 없을지 고민할 거리를 던져주기도 했다. 물론 재활용이 잘 되고 무엇보다 공연을 통해 관객에게 던져줄 메시지가 스티로폼의 가치를 상회하는 것이 확실하다면야 더 이상 바랄 것이 없겠지만, 많은 공연에서 무대장치와 소품으로 일회용품을 낭비하는 것을 목격하는 경우가 왕왕 있기 때문이다.

연륜 있는 대학교수들이 주축이 된 이번 ING즉흥그룹의 공연 〈일곱 개의 섬〉은 중견 예술가들의 바람직한 협업과 활동을 지켜보게 되었다는 점에서도 잔잔한 여운을 남겼다. 보통 대학교수들이 학생들을 지도하거나 안무하는 것으로 자기 역할을 한정하여 무대 뒤로 모습을 감추거나 무대에 서더라도 자신에게 익숙한 작품을 재공연하는 데 그치는 경우를 많이 보아왔는데, 시대의 흐름을 외면하지 않고 새로운 협업을 통해 적극적으로 동참하는 책임감은 분명 찬사 받을 만한 것이다.

그리고 시의적절한 사회적인 주제를 다루면서도 관객의 눈높이에 맞게 쉽고 직관적으로 접근하여 공감대를 형성하고, 특히 어쿠스틱 악기들의 총천연색 연주로 공연 현장에서만 맛볼 수 있는 즐거움을 최대한 이끌어낸 점을 높이 평가하고 싶다. 〈일곱 개의 섬〉은 겉으로는 ‘힐링’을 표방한 적이 없으나, 뜨거운 8월의 한가운데 공연장에 와 있다는 것이 행복하다는 기분을 모처럼 느끼게 한 휴식 같은 공연이었다.