리뷰

환향녀. (죽지 않고)살아남아 고향에 돌아왔다는 이유로 욕이 되어버린 단어. 나라를 지켜내지 못한 남자들, 낯선 땅으로 끌려가야 했던 여자들. 돌아온 여자들에게 (지켜주지 못했다고)마땅히 사죄를 하고, 같이 울어주었어야 했다. (몸을 더럽혔다고)욕이라니. 이 땅, 남자들의 찌질함이란.

구미시립무용단(예술감독 김우석)의 〈환향녀44, 돌아갈 수 없는 길〉(구미문화예술회관 대공연장, 6월 17일). 올 3월에 부임한 예술감독 김우석의 첫 작품. 44는 현재 생존해 있는 위안부할머니들(작품을 준비하던 중 두 분이 세상을 뜨고 현재 42명)의 숫자.

영화 ‘귀향’, (위안부)신고를 망설이던 할머니는 “(자신이 위안부였다고)신고할 미친 사람이 있겠느냐”는 동사무소 남자직원의 말에 “와? 내가 그 미친년이다. 우짤래!” 라며 울부짖는다. 〈환향녀 44, 돌아갈 수 없는 길〉의 할머니는(연극배우, 이영주) “일본이 사과를 해야지요”라는 관객의 심드렁한 말에 “느그들 그래 말하면 안된다!” “(그놈들이 우쨌는지)느그는 모른다”고 소리친다. 맞다. 어찌 알겠는가. 섬뜩하고 잔혹했던, 그 모욕과 폭력의 시간을. 어쩌면 우리는 우리인 것에(역사인식) 관해 공동의 무지를 공유하고 있는지도.

무대, 의자에 앉아있는 소녀(상), 들려있는 발뒤꿈치. 바닥에 내려놓지 못하는 발. 무대를 가로지르며 걷는 내내 들려있는 발뒤꿈치. 비워진 의자, 할머니(편봉화)가 앉더니 손으로 얼굴을 가리고, 운다. 늙도록 마음을(발뒤꿈치) 편안하게 내려놓을 수 없었던 (고향)땅. ‘돌아갈 수 없는 길’이란 부제가 의미하듯 그네들에게 이 땅은 돌아와서는 안 되는 곳이었다. ‘귀향’ 뒤의 삶은 곧 죽음을 걸어놓은 절망적인 투쟁일 수밖에 없었을 터. 그 삶의 정황을 섬세하게 들여다본 안무자의 깊은 인식과 서정에서 시작되는 춤.

꽃 같은 소녀의(안주연) 머리에 얹힌 족두리, 춤을 추다 떨어뜨리면 남자(서상제)가 손에 받아선 다시 머리에 얹어준다. 떨어트리면 받아서 얹고, 또 얹으며 추는 화사한 춤. 저 경계 밖 세상을 짐작하기에 춤은 처연하고 아프다. 내디딘 어둠속의 발걸음은 기어코 소녀를 허공에 매달고, 그녀의 허공은 저 세상의 길. 죽음과 고통의 그림자가 객석에 던지는 충격. 이들의 고통에 더 이상 아무도 자유롭지 않다. 관객의 정서를 강화시키고 집중력의 밀도를 높인 부분이었다.

반면 춤의 언어로는 감당할 수 없는, 야만의 시공간을 춤으로 그려낸 장. 칼을 들고 추는 남자들의 군무. 막사 안이자 죽음의 공간(관)이기도 한 큰 상자, 그 안에서 저고리를 벗은 채 여자무용수들이 괴로워하는 씬. 불편하고 진부했다. 안무자는 솔직하거나 과격한 표현들에 대한 부담감을 버리지 못한 듯. 춤의 새로운 깊이를 확보하지 못한 장.

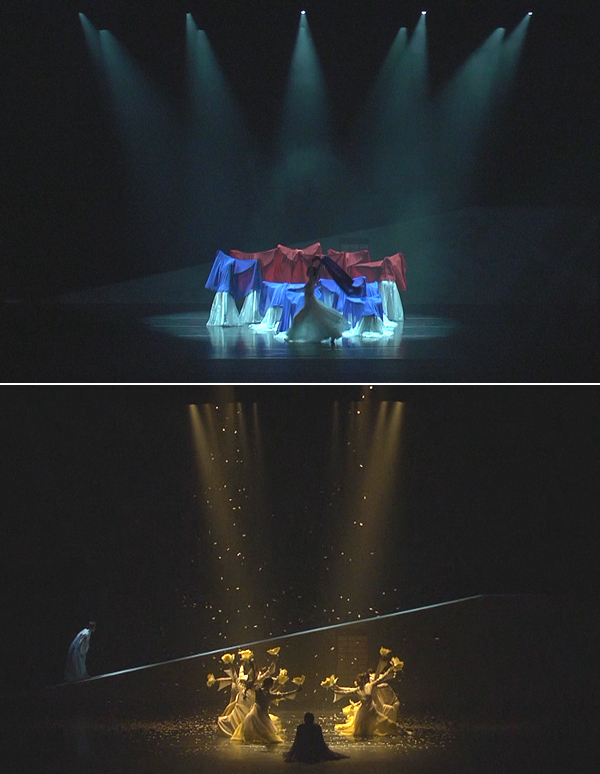

광복을 알리는 태극기. 흰색 의상이 상징하는 환희에 찬 춤. 청색과 붉은색의 큰 천을 들고 허리에 묶고 머리에 쓰면서 만들어내는 태극기의 이미지. 보따리를 머리에 이고 등에 묶고 추는 환향녀의 봇짐 군무. 나쁘지 않았으나 설명이 길다. 서사구조의 춤에 예술적 깊이를 담아내는 일, 쉽지 않다.

무대 위, 능선으로 보이는 길을 천천히 밟아 오르며 할머니가 하는 말. “(해방이 되니)얼매나 좋던지…” 아프다.

죽음 뒤로 넘어가는 삶은 없다고들 말한다. 가까스로 죽음을 모면했다기보다는 차라리 죽음이 한 번 그네들의 삶을 가르고 지나갔다고 말해야 할 것이다. 죽음을 삶에 포함하고 그것을 생명력으로 살아가는 사람들에 관한 춤. 춤출 수 없는 것을 춤출 수 있게 되는 순간. 어쩌면 그 속에 진정한 춤이 있는지도. 춤이 그 순간을 실제로 그려내는 것이 아니라 하더라도…, 춤의 말이 어떤 경계의 시간에 무대에 솟아오르는 것을 본 무대였다.

〈환향녀 44〉, 견고함을 내내 유지한 작품은 아니었다. 그러나 함부로 예단할 무대 또한 아니었다. 다르게 보면, 구미라는 지역적 특성과 관객을 배려한, ‘구미시립무용단’의 창단목적에 절대 부합한 공연이었을 수도. ‘경기도립무용단’에서 주역으로(8년) 춤춘 뒤, 예술감독직으로 옮겨온 김우석. 불과 3개월여, 일주일에 두 번 출근(적은 급여)하는 무용수들과의 작업, 작품의 주제에서 오는 부담감까지, 온 힘을 다했을 것이다.

불구하고, 춤을 추는(안무가) 이들은 춤을 바로 일으켜 세워야 하는 춤의 실천이 있어야 한다. 그것이 춤추는 이들의 자존심이다. 이들을 응원한다.