리뷰

2016년 4월 15일 저녁, 동덕공연예술센터 코튼홀에서 있은 Madeindance Company 소속, 네 젊은 안무가가 〈Movement & New Media 2016〉이란 제목을 내걸고 발표한 작품들은 단 한 번의 공연이었지만 시대를 훌쩍 거슬러 포스트모던 댄스가 태동하던 때를 떠올리게 했다. 애니메이션 작품으로도 손색이 없는 영상, 오브제와의 교감, 훌륭한 실험영화랄 수 있는 댄스 필름, 춤음악이라고는 도저히 생각할 수 없는 굉음, 거부하는 몸짓, 절규하는 움직임, 춤사위 외연의 확장. 안무자들과 무용수들은 반항과 도발을 이어갔다. 네 작품은 크게는 ‘움직임과 새로운 미디어’라는 공통의 주제를 내걸고 현대 춤의 실험을 시도했지만 각각의 작품이 서로 구별되는 개성을 갖고 있어 흥미로웠다.

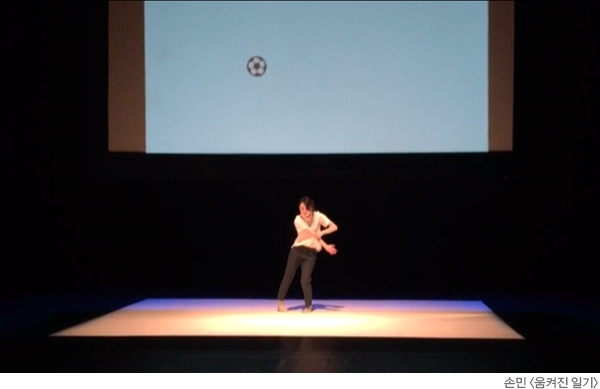

처음부터 끝까지 무대 뒤 화면에 작품의 함의가 상징적으로 표현된 애니메이션을 상영하며 전개된 손민의 〈움켜진 일기〉는 성장통(成長痛)을 다룬 춤 작품이었다. ‘양막 안에서 도는 태아, 세상으로 나온 아이는 네 발로 기어가고, 어느덧 자라 유치원생이 되고, 초·중·고학생이 되고… 이윽고 거추장스런 짐이 되어버린 학교, 춤 전공 학생이 되어 연습용 바(Bar)를 잡고 춤추기를 연습하는 나. 영상은 그 자체로서 완성도 높은 수작(秀作)이었다.

안무자이면서 직접 출연한 손민은 무대 우측에서 걸어 나와 좌측으로, 다시 좌측에서 걸어 나와 우측으로 들어가는 평범한 동작을 서두로 작품을 시작했다. 시간이 흐르고 있고 성장하고 있음을 암시하는 동작이었다. 아니면 무의미의 일상성의 동작이었는지도 모른다. 이후 반복되는 동작, 영화 속의 슬로 모션처럼 느껴지는 느린 동작, 뇌성마비 장애인 같은 몸짓을 보여주며 춤 동작의 유의미성과 무의미성의 논란이 유의미한 것인가 하는 의문을 던졌다.

성장통만이 아니라, 사람 누구에게나 미래라는 것에 대한 기대와 불안이 교차한다. 손민은 독백과 잡음 같은 괴이한 음향을 사용하며 미래에 대한 기대와 불안을 여러 특이한 몸짓으로 보여주었다. 마지막에 그녀는 쓰러졌다. 그리곤 다시 일어나 부활한다. 춤이 영상에 묻히는 느낌이 들기도 했으나 손민은 춤으로 아련한 추억을 불러일으키는 한 폭의 수채화를 그렸다.

![]()

백진주의 〈THIRSTY〉 역시, 고통스러운 현실 속에서 삶의 한계를 깨고 넘어서 새로운 세계를 지향하는 인간의 아픔을 다룬 작품이라고 할 수 있었다. 춤이라고 하기엔 강한 의문을 일으키는 몸짓, 강조의 효과로 사용되는 느린 동작도 앞의 작품과 유사성이 있었다. 하지만 손민의 〈움켜진 일기〉의 내러티브가 구체적이었다면 백진주 작품의 그것은 좀 더 범위를 넓혀 추상적인 내용을 다루었다.

다리가 달린 큰 격자 모양의 사다리의 위치 변화. 높낮이와 위치와 밝기가 절묘하게 바뀌는 조명. 배경음악으로 깔리는 단속음 같은 잡음. 흰 화면에 까만색으로 그려진 움직이는 추상화. 큰 규모의 장식 없이도 무대는 다양한 장면을 연출했다. 백진주는 그런 무대에서 무생물인 사다리라는 오브제와 교감하며 춤을 넘는 춤을 추며 관객을 환상의 세계로 인도했다. 과감한 시도이자 위험한 실험이었지만 치밀한 안무와 연출이 관객의 거부감을 걷어냈다. 허나, 제목을 우리말인 ‘목마름’이나 ‘타는 목마름’으로 했더라면 관객에게 더욱 가까이 다가갈 수 있지 않았을까.

그녀가 영감을 얻은 어구. “새는 알을 깨고 나온다. 알은 곧 세계다. 태어나려는 자는 한 세계를 파괴하지 않으면 안 된다. 새는 신에게로 날아간다. 그 신의 이름은 아프락사스다(헬만 헤세의 소설 ‘데미안’ 중에서).” 삶이라는 것이 그렇고 예술이라는 것이 계속 하나의 세계를 깨고 새로운 세계로 날아가야 하는 것이다. 백진주는 새로운 세계를 지향하고 있었고 앞으로도 새로운 세계를 향해 계속 날아갈 것 같았다.

정한결과 심현미가 공동으로 안무하고 전자가 연출을, 후자가 영상편집을 한 〈버본 스트리트(Bourbon Street)〉는 뜻밖에도 우리나라 무용계에서는 흔치 않은 연출된 ‘댄스 필름’이었다. 생뚱맞은 제목 ‘버본 스트리트’는 미국 뉴올리언스에 있는 거리 이름인데 그와는 상관이 없었고 약하게 보이지만 내면에 강인함을 갖고 있는 여성을 상징하는 제목이었다.

정한결은 여성을, 칵테일로 제공되기에 순하게 보이지만 본래는 독주인 버본에 대입시켰다. 남자 못지않은 내면의 강인함과 열정을 갖고 있지만 여자들은 양보하며 억눌리어 살아야 하는 경우가 많다. 따라서 때로 절규하고도 싶고 발산하고도 싶은 그들. 영화에 등장한 네 명의 여자 무용수는 퍼브(Pub) 넓은 홀의 이쪽저쪽을 오가며, 또한 소파 위에서 여성의 억눌린 욕구와 욕망을 신들린 사람마냥 춤으로 분출시켰다. 아니 폭발시켰다고 해도 과언이 아니다.

사람 몸 중간 부분만의 클로즈업, 걸어가는 발과 구두, 여성을 상징하면서 여성을 구속하는 하이힐, 핸드폰과 양주병, 고양이 등을 등장시킨 영화는 잘 만들어진 단편실험영화였다. 영화가 시작되기 전, 무대 바닥에 꽃이 꽂인 화병과 힐, 가방과 술잔 등, 여러 소품들이 진열되어 춤이 추어지는 줄 알았는데 작품 내내 춤은 추어지지 않았다. 일종의 기대감을 갖게 하는 트릭 효과였다.

포스트모던 댄스 창시자들이 추구했던 것 중의 하나는 프로시니엄 극장 무대를 벗어나 어느 공간이든 활용한다는 사이트 스페시픽(Site-specific) 개념이었다. 영화는 마음대로 여러 공간을 활용할 수 있고 빠른 공간이동을 할 수 있다는 점에서 사이트 스페시픽 공연보다도 더 많은 장점이 있다. 또한 영화는 연출자가 의도하는 바를 강조하여 상대방에게 전달할 수 있는 매체이다. 정한결과 심현미는 영화라는 매체를 사용해 춤을 확장시키면서 또한 페미니즘의 춤을 웅변적으로 보여 주었다. 이 댄스 필름을 연출한 정한결은 포스트모던 댄스의 창시자 중, 영화로 눈을 돌려 춤과 페미니즘 영화 제작에 몰두했던 이본느 레이너(Yvonne Rainer. 1934-)를 연상시켰다.

박윤지의 〈이상한 나라의 웬즈데이(Wednesday in Wonderland)〉는 그 한편 자체로도 무대에 올릴 수 있는 완성도 높은 문제작이었다. 또한 춤 작품이 사회의식을 갖고 참여예술을 지향하고 있어 독특했다.

작품 내내 후렴처럼 반복되는 독백, “더 이상 숨을 쉴 수가 없었어”는 오늘을 살아가는 우리 모두의 절규이자 지금으로부터 2년 전, 4월의 어느 수요일, 어린 고등학생들의 마지막 울부짖음 같아 공연을 관람하는 내내 안타까움과 고통스러움으로 와 닿았다.

작품이 시작되기 전, 어둠 속에서 한참이라고 느껴질 정도로 수 분 간 굉음이 극장 전체를 진동시켰다. 여러 사람이 계속해서 철판을 두드리는 것 같은 큰 소리가 작품의 전개를 암시했다. 의자에 앉은 두 무용수가 앞으로, 뒤로 기울어질 때는 마치 기울어지는 배 안의 상황을 상징적으로 보여주는 것 같았고, 손으로 입 가리기와 절규는 숨쉬기가 힘든 상황의 표현이었다. 반복되는, 철판을 두들기는 것과 같은 엄청난 굉음, 영어로 계속되는 숫자의 카운트다운, 파도처럼 일렁이는 붉은 천. 무대 위 무용수가 다섯 명, 일곱 명, 아홉 명으로 바뀌며 추는 격렬한 춤은 고통의 카타르시스이기도 하면서 희망 없는 절박함을 느끼게 했다.

모든 것은 잊혀져가지만 박윤지는 2년 전 수요일을 춤 작품으로 상기시키면서 우리의 무감각하게 닫혀버린 양심의 문을 한없이 두들겼다.

〈Movement & New Media 2016〉이란 제목 아래 보여준 네 안무가의 작품은 각기 다른 개성의 작품이었지만 크게는 같았다. 평균 30전후 춤꾼들의 작품들에선 젊음의 패기와 열정이 느껴졌다. 또한 모두가 탄탄한 기량 못지않게 학구열을 갖고 있어서 그러한지 심도 있는 실험적인 작품들은 춤과 미디어의 확장을 보여 주었다.