리뷰

춤으로 다른 곳(세계)을 건너고 있었다. 선명한 춤의 언어로 한 세계를 풀어놓는가 하면, 감정을 꾹 눌러두는 움직임으로 또 다르게 자신의 세계를 보여준 장유경(계명대교수)의 <시인의 강>(대구오페라하우스, 11월 26~27일).

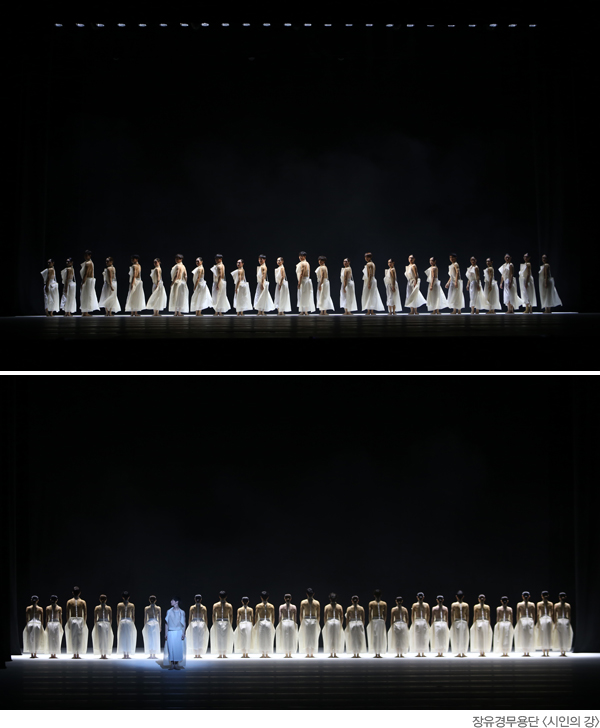

처음, 빛으로부터 춤을 풀어낸다. 무용수들이 무대 양쪽에서 한 명씩 걸어 나와 서로 마주선 뒤 절을 한다. (온)마음을 다해 하는 절, 객석의 공기를 흔든다. 무대 안 깊숙이 한 줄로 늘어선 25명의 무용수들, 빛이 내려앉은 일렁이는 강줄기다. 발목이 드러나는 깡총한 흰색의 명주 바지와 날이 선 노방소재의 상의. (등)척추를 따라 흐르는 가는 띠와 구조물 같은 앞섶, ‘승무’의 정과 중, 동을 현대적으로 해석, 압축한 의상. 탁월했다. 물비늘이 빛에 반응하듯 뒤 돌아선 채 오른쪽 왼쪽으로 몸을 살짝살짝 움직이자 맨살이 드러나는 등과 빛을 받은 의상이 물빛과 그늘을 만들어낸다. 빛으로 환한 무대바닥위에 모여선 무용수들의 맨 발목 위 무명바지, 날 선 상의 자락의 정연함이 주는 서늘한 아름다움. 인상적인 장이었다.

삶의 모든 것을 움직이는 힘은 물에서 나온다. 그 물은 굽이치고 낙하하며 소용돌이 치고, 일렁이고 뚝뚝 한 방울씩 떨어진다. 상체만 쓰는, 무용수들 서로 엇갈려 흐르다가 모여 조용한가 하면 흩어지고 다시 고요해지는 강의 흐름을 보여주는 춤. 생명을 품은 강의 이미지가 선명하게 잘 드러났다. 눈에 확 들어온 군무진의 춤, 달라졌다.

두 무용수의 춤(강정환, 김정미), 등을 보이고 선 뒤 절. 절의 이어짐은 여러 의미로 해석될 수 있는 좋은 배치다. 올라가는 막, 푸른 색 조명이 만들어내는 새벽빛이 서린 빛의 강. 목조 구조물 가운데 승무고깔을 쓴 장유경이 고요하게 서 있다. 예를 다하여 절을 한다. 이어 고요하게 걸어 나온다. 한 팔로 크게 원을 그린 뒤, 뒤 돌아서 두 팔로 그리는 춤, 긴 팔, 등 한 가운데를 꼿꼿하게 가르는 띠. 강의 줄기로, ‘승무’춤의 정신으로 읽힌다. 흰색의 명주 바지. 엎드려 추는 승무의 춤사위, 팔을 모았다가 뻗어 뿌리니 (눈에 보이지 않는)빛으로 공중에 흩어지는 장삼자락. 마음을 담아 추는 춤의 언어가 일어나고 스러지는 것이 거듭되면서 춤의(골격)구조가 그대로 드러난다. 돌아서 (장삼 자락을 천천히 들어 올려 펼치며 선을 그려 보이는) 뒤로 팔을 모았다가 펼치니, 승무 장삼자락에 가려 보이지 않던 춤이 만들어내는 선과 간결한 의상의 선이 만나는 순간, 적요가 인다. 객석의 정적. ‘승무’를 해체한 장유경의 춤이 빚어낸 풍경이다.

여기에 이르게 되면 설명하기 어려운 어떤 상상력 앞에 관객은 놓이게 된다. 장유경의 춤에서 보이는 고요는 그저 꾸는 꿈이 아니며, 승무의 해체는 어느 날의 느닷없는 영감이 아닐 것이다. 춤으로 다른 (세계)곳을 건너고자 하는 그녀의 실천이다. 다른 이들과 장유경을 가르는 지점이다. 장유경이 받았던 춤의 세례. 예컨대 ‘승무’, 처음에는 선생(이매방)의 뜻을 받는 여느 춤꾼들과 같았으나 나중에는 같은 것이 아니었으리라. 그녀에게 춤은 습관이 되고, 습관은 법이 되는 듯했으나 (전통)습관의 해체를 통해 장유경은 또 다르게 자신의 춤(세계)을 정돈하는데 성공한 듯.

이끼가 낀 듯, 해지고 낡은 천 조각, 나무막대를 얼기설기 이고 있는 목조 구조물이 부유하듯 떠다니는 무대는 막히고 황폐해진 강을 보여준다. 강정환과 김정미의 춤. 대금, 피리소리에 입혀진 전자음악은 춤의 움직임이 오롯이 드러나는 것을 방해하는 요소. 박민우와 편봉화의 합류, 물속의 생명체 같은 네 무용수의 춤. 구조물의 이동에 따라 이들의 공간도 변하는 무대에서 어둠을 견디는, 감정을 확 풀어놓지 않은 채 추는 조용한 춤. 춤에 반사되는 세상을 보여준다.

붉은색으로 변한 강, 검은색 천을 들고 추는 남자 여덟 명의 군무진과 김용철의 춤. 뒤집어쓰고 나온 검정색 자루 천. 춤으로 들고 달리던 검은색 천으로 목과 허리를 감은 뒤 길게 남은 자락을 잡아들고 공중으로 뿌려댄다. 붉은 강을 배경으로 추는 검은 살풀이. 어둠은 빛의 강이 만나야 하는 동력이다. 김용철이 뒤집어 쓴 검은색 자루 천은 어둠이다. 자루 밖으로 손과 팔을 내밀어 흔드는 것. 좋은 시도였으나 천을 펼쳐든 채 무대를 오가는 움직임이 길어지면서 무대는 탄력을 잃는다. 춤에 있어 크고 작은 시도들은 작품이 의도하는 어떤 무한의 것을 염두에 두고 짜여져야 한다. 동기로 작용해야 한다는 말이다.

기름을 잔뜩 먹은 검은 잎사귀, 물속으로 가라앉는 듯 내려오는 설치물. 강의 흐름을 교란시키고 끝내 물의 흐름을 지우는 일은 강이 지닌 생명을 끊어놓을 것이라는 경고로 읽힌다. 뒷걸음으로 나오다 털썩 주저앉는 데서 상당한 춤의 내공이 그대로 드러나는 서상재의 춤. 곧 숨이 끊어질 듯, 무대바닥에 머리를 처박는가 하면 거꾸로 선다.

마지막, 강에 바치는 시로 읽히는 장. 흰색 의상의 무용수들 가볍게 걸어 나와 상체를 숙인 채 간절하게 비는 듯한, 손을 모아 올리는 간결한 춤. 춤은 점차 빨라지면서 마음을 다해 (물)바닥을 밟고, 팔과 몸으로 물을 가른다. 춤의 흐름은 머리카락 같기도, 한 올의 흐름과 같은가 하면 춤의 뭉치가 되면 감기는 모습은 소용돌이와 같다. 순수한 물의 흐름은 바위를 깎고 돌고 돌아 회오리를 만들고 쏟아져 내리면서 모든 것을 다시 만들어 낼 것이다. 남녀가 한 쌍이 되어 상대의 뒤 허리춤을 한 팔로 밀고, 돌고, 또 밀고 돌기를 거듭. 파괴되는 것은 잠깐이지만 회복시키는 것은 이렇게 지난한 과정을 거쳐야 한다는 듯, 오래도록 계속되는 춤. 객석 또한 침묵하고 견뎌야 한다는 메시지로 읽는다.

군더더기를 걷어낸, 간결한 춤을 추구한 무대. 간결성을 추구하는 것은 삶의 깊이를 추구한다는 의미이다. 안무자가 인식한 진실을 담아낼 적절한 춤의 표현양식을 찾는 일, 고통스러운 시간이었을 것이다. 의미 있는 작업이었다.

물속으로 떨어지는 빛처럼 조명이 가운데 쏟아지고 그 아래 모여섰다 흩어지는 무용수들. 모든 것을 품어 안는 강, 장유경의 춤과 닮았다. 절제미로 그려낸 수작이었다.

어떤 주장으로도 지연시킬 수 없는 파국을 상상한 사람이 있다면 그것에 대해 이야기해야 할 것인가, 혹은 침묵하고 견뎌야할 것인가. 설혹 이야기를 한다고 해도 모든 책임으로부터 완전히 자유로워지는 것도 아닐진대. 하여 눈을 감고 돌아앉아도 보고, 바닥에 납작 엎드려도 보지만 송곳처럼 뚫고 나오는 예술가의 날카로운 지성. ‘낙동강’을 그려낸 <시인의 강>을 보면서 든 평자의 생각이다.