리뷰

브라질의 데보라 콜커무용단이 〈Mix〉를 들고 첫 내한공연을 가졌다(엘지아트센터, 10월 23-24일. 평자 23일 관람). 이 작품은 2001년 영국의 로렌스 올리비에상을 수상한 이력이 있는데, 데보라 콜커의 초기 작품들-94년작 〈Vulcão(폭발)〉과 95년작 〈Velox(빠른)〉을 합한 것이다.

삼바 축구와 카니발로 유명한 브라질이지만, 막상 그 나라의 현대무용을 접할 기회는 흔치 않은 만큼 이번 공연으로 어떤 신세계가 펼쳐질지 기대가 컸다. 긍정적인 의미로든 부정적인 의미로든 한마디로 ‘육체의 향연’이라 부를 수 있을 만한 공연이었다.

전체가 한 가지 줄거리로 꿰어져 있진 않지만, 안무가가 추구하는 스타일에서는 놀랍도록 일관성을 가진 10여분 내외의 짧은 작품 7개가 1,2부로 나뉘어 진행되었다. 1부 〈Vulcão〉는 〈Machines〉라는 소품으로 몸을 풀기 시작했는데, 막이 열리면 무대 배경으로 중년 남녀의 흑백 누드 대형 사진이 양쪽으로 늘어뜨려진 것을 볼 수 있다. 무대 위에 올라와 통통 튀어 다니는 혈기왕성한 무용수들과는 달리, 별달리 운동을 하지 않아 늘어지고 풀린 살집을 지닌 자연 상태 그대로의 모습들이다.

평자는 거기서 르네상스 시대 많은 화가들이 그렸던 아담과 이브의 그림을 떠올렸다. 안무가는, 인류의 기원은 그러하였으나 인조인간 영화가 새삼스럽지도 않은 요즘 시대에 맞는 신인류는 바로 저 강인한 근육으로 갑피를 둘러쓴 무용수들이라 말하고 싶은가 보다. 얼마나 많은 회전으로 단련했는지 원추형으로 다듬어진 몸매를 지닌 무용수들은 푸쉬-업 자세로 무대 위에 엎어졌다 튕겨져 일어나며 아크로바틱에 가까운 움직임을 선보였다.

이어진 〈Fashion Show〉에서는 사람 키의 몇 배로 제작된 큰 걸상들을 세트로 놓고 그 사이에서 파팅게일만 착용한 채 거의 헐벗은 무용수들이 캣워크를 펼친다. 보통 패션쇼에서 모델들은 관객들이 앉은 의자는 내려다볼 수도 없이 위에만 시선을 두고 도도하게 움직이는데 그것과는 사뭇 대조적이다. 항상 미인대회로 떠들썩하고 글래머러스한 슈퍼모델들을 배출해내는 나라의 역설이랄까. 브라질 전통 리듬이 뒤범벅된 가운데 무용수들은 쇼를 위한 소모품에 지나지 않는 몸을 전시한다.

유명한 러브 송 넘버들이 정신없이 편집되며 23개의 파드되를 통해 수없이 만났다 사랑에 빠지고 이별하는 연인들의 모습을 보여준 〈Passion〉. 음악의 감성에 젖을 틈을 주지 않고 끊어내면서, 달려 들어왔다 엉키고 또 헤어져 달려 나가는 무용수들의 연속적인 흐름을 제시함으로써 사랑을 보다 객관적인 시점에서 관찰하게 했다. 상대의 몸을 뜨겁게 원하고, 또 격렬하게 싸우며, 헤어짐의 고통도 잠시 또다시 새로운 열정에 몸을 맡기는 사랑에 대한 스케치가 라틴 혈통답다.

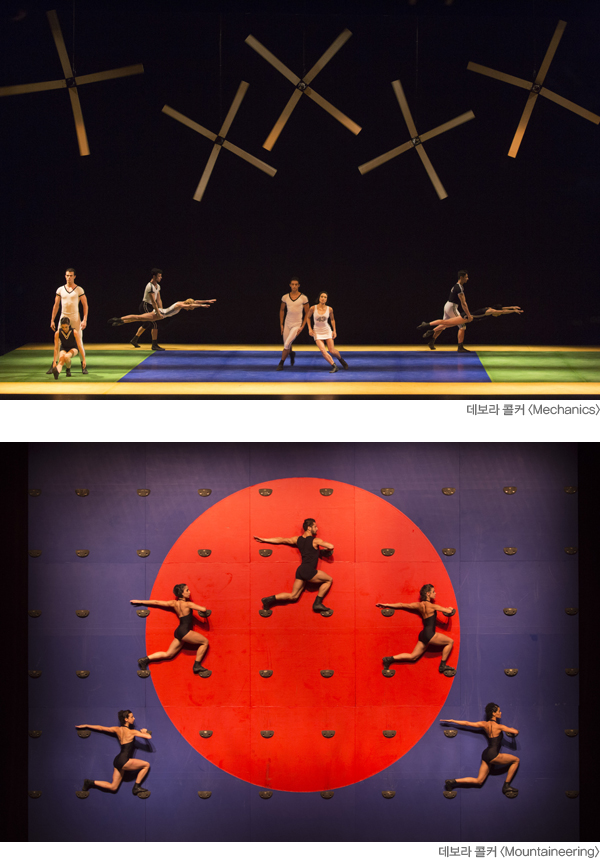

2부 초중반을 이룬 〈Mechanics〉, 〈Quotidian〉, 〈Sonar〉등의 작품들은 1부의 〈Machines〉와 연장선상에 있는 것으로 느껴졌다. 거대한 바람개비들이 돌아가는 무대 세트는 다시 육체의 물리적인 가능성들을 최대한 끌어올릴 것임을 예고한다. 여러 종류의 운동복을 합성한 듯한 복장과 짝을 이뤄 대결하는 스포츠 경기에서 따온 움직임들은 배구선수로 활약했다는 데보라 콜커의 경력을 상기하게 되는 부분이다.

이 공연에서 가장 유명한 〈Mountaineering〉은 강렬한 원색의 대형 벽면에 무용수들이 올라타서 인간이 바닥면을 떠나서도 얼마나 자유롭게 움직일 수 있는지 극한으로 밀어붙여 보여주는 작품이었다. 벽면에 열을 지어 박힌 작은 지지대들을 최소한으로 잡거나 디디면서, 무용수들은 손발에 자석이 붙은 것처럼 벽면을 기어오르고 점프도 두려워하지 않는다. 물론 무용수들이 그것을 수행해내는데 어마어마한 양의 유연성과 근력 훈련이 필수적일 테지만, 무게중심을 어떻게 분배하여 몸을 써야 하는지에 대해서는 안무 구상 단계에서부터 상당한 수준의 지식과 연구가 뒷받침이 되어야겠다.

1부에서부터 용수철 같은 탄력으로 무대를 누비는 무용수들의 모습에 압도되면서도 한편으로는 저건 이미 유전인자에서부터 차원이 다른 것이기 때문에 반칙(?)이라는 불만이 새어나오기도 했었다. 그렇지만 〈Mountaineering〉은 어떤 불만도 제기할 수 없을 만큼 경이롭게, 인간육체가 활동할 수 있는 범위를 있는 힘껏 확장시켜 놓았다.

규모 있는 세트와 정예부대로 구성된 무용수들로 프로시니엄 무대를 꽉 채울 수 있다는 자신감, 근엄한 예술보다는 보다 직관적으로 다가오는 오락을 추구하는 것이 데보라 콜커 무용단의 개성이라고 할 수 있겠다. 활발한 교류가 일어나는 덕에 요즘은 공연의 트렌드가 비교적 잘 공유되어 나라별 특징적인 무엇을 느끼기 쉽지 않은데, 현대무용에 발레, 서커스, 스포츠를 믹스한 새로운 컨셉트의 장르를 보태면서 자기네 색깔을 끊임없이 주장하는 힘도 신선하다.

하지만 물리적인 육체만이 화두가 되는 이 공연이, 그런 강인한 육체가 충분조건이 되지 않는 보통 사람들에게 얼마만큼 공명할 수 있을지 미지수라는 생각이 들었다. 시종일관 폭발적인 기운을 발산하는 60분을 경험하고도 속이 채워지지 않는 느낌이었다. 거기엔 음질이 좋지 않은 음원을 볼륨 조절을 전혀 하지 않고 무자비하게 틀어대 극심한 두통과 피로감을 일으켰던 2부의 10여분도 그 원인 중의 하나였을 것이다. 어떤 섬세한 배려가 아쉬웠다.