|

<푸너리 1.5>. 2013년 창작산실에서의 초연, 'Artist in DAEGU' 에서 장유경(계명대 교수)의 서늘하고 아름다웠던 춤을 본 기억이 선명하게 남아있다. ‘한국무용 우수작품’에 선정, 다시 무대에 오른 <푸너리 1.5>(아르코예술극장대극장 2월 24-25일, 평자 24일 관람).

무당이 바뀌었다. 김용철의 춤. 같은 역할, 다른 춤이었다. ‘동해안 별신굿’의 대가 김석출의 푸너리 장단에서 시작된 모티브였기에 ‘박수무당’의 춤으로 작품을 다시 풀었다고. 박수무당이 주는 굿춤의 서정이 있을 터, 그 그림을 그려보고자 한 것이 안무자의 의도인 듯.

굿을 주재하는 것은 무당이다. 굿이 가진 패러독스는 존재의 부조리를 날 것으로 드러낼 수밖에 없는 남루한 삶의 본질적 성격이고, 그 삶을 삶고 있거나 살아온 사람들의 자의식이 드러나는 장이다. 바다, 가난, 오직 살아남는 것이 중요한 삶에서, 살기 위해 바다로 나갔으나 피할 수 없는 죽음을 당한 이들을 위무하는 마음을 춤의 상태로 끌어올리고, 거기에서 춤 언어를 세워야 할 예술적 측면에서 보자면 무당의 성별은 본질적인 것이 아니다.

춤을 보자. 장유경은 죽음의 공간을 먼저 무대에 내놓는다. 무대 앞부분 양 쪽으로 크기가 다른 검은 상자는 무덤이자 관이다. 엉덩이 부분이 부풀어 오른 흰색의 치마를 입고 고깔을 쓴 이들, 전자음이 입혀진 수런거리는 목소리는 이승의 존재들이 아니다. 바다 속 혼령들이 내는 소리인 듯. 어패류가 잔뜩 붙어 있는 난파선으로 보이는 구겨진 철제 설치물 아래 앉아 있는 무당(김용철).

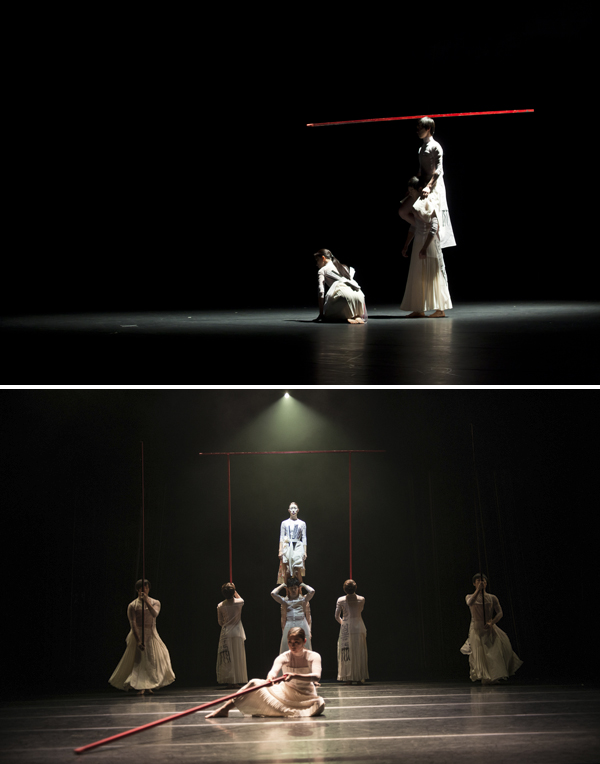

빨강색의 긴 장대봉을 든 무용수들이 만들어 내는 홍살문의 형태. 우리의 것이라기보다 일본의 토리이(鳥居)에 가깝다. 죽은 자의 영이 승천하고 신과의 교류를 하는 곳. 남자무용수의 어깨(토리이) 위에 올라 앉은 김정미(새). 토리이를 지나며 고하는 인사를 무용수의 가랑이 사이로 봉을 밀면서(편봉화) 기어 나오는 다소 섬뜩한 그림으로 그려낸다. 일본색이 보인다. 봉으로 무대바닥에 부적을 그리고, 무등을 탄 무용수(김정미)가 허리춤에 꽂았던 부채를 아래로 하나씩 던지면, 신탁을 받듯 집어 들고 추는 7명의 남자 군무. (신의) 에너지를 받아 들고 내면의 세계를 외부 세계로 가져오는 의식이 춤이라는 예술의 형식을 얻는다.

극대화 시킨 불두화 고깔을 쓴 김용철이 천천히 무대 중앙으로 걸어 나오는, 짧고도 긴 무한의 시간. 쨍한 태평소 소리에 두 명의 무용수가 붉은 색 장대로 고깔을 들어 올리자, 무당의 시간이 시작된다. 좁은 폭의 긴 치맛자락을 주섬주섬 걷어 올려 뿌려대니 살풀이 수건이고, 입에 무니 칼이 된다. 칼은 무당의 권위이자 권력이 되고 그 칼(자락)은 육체와 혼, 하늘과 땅을 가른다.

신도 인간도 아닌 무당은 죽은 자를 위해서도 남아 있는 자들을 위해서도 춤을 춰야 하지만 또한 춤을 추지 말아야 한다. 그는 춤으로 해방되어야 하지만 스스로 해방하지도 말아야 한다. 이 모순의 깊이. 그것은 설명할 수 없는 어떤 힘처럼 규정할 수 없으나 무한하다. 무함함에의 감정, 모순을 해소할 수 있는 것은 이뿐. 이 장은 의식의 고양상태에 이르는 능력을 춤인 듯 춤이 아닌 춤을 추면서 극장의 공기를 바꿔놓아야 한다.

무당은 최초의 치유자다. 죽은 자와의 교통의 시간, 접신. 그들이 내면으로의 여행을 떠나 영혼을 엿보고 치유의 언어를 가지고 돌아와 춤을 추면 예술이 되는 것이다. 손으로부터 시작된 춤이 푸너리 가락을 타고 너울너울 번져 몰아합일(沒我合一)에 이르는 과정을 보여주었던 장유경의 춤에 비해 김용철의 춤은 다소 음산한 명도의례(冥途儀禮)의 기운이 성한 듯. 푸너리 가락에 얹은 춤이 엑스터시의 경계에서 시간을 다급하게 말아 쥐듯 무너져 내려 객석과의 동일화 과정이 채 이루어지지 않은 점이 아쉬웠다.

이어 군무로 풀어진 어린(동자) 귀신들의 시간. 아이들이 노는 듯한 몸짓에 여자 무당들의 입(음악)을 빌었다. 한바탕 해일이 지나 간 뒤의 공기처럼 고요하고 명랑한 춤.

마지막 장, 특이할만한 무대미술. 색(빨강, 파랑, 노랑, 흰색의)이 칠해진 대나무의 숲과 (죽음을 상징하는)검은 색의 장막. 무당들의 우주수(宇宙樹). 삶의 마디를 지나 지고의 영(靈)에게 고하는 신대(神竹)로 폭풍이 몰려오면 머리는 숙이지만 다시 일어서는 완전한 인간을 나타내는 대나무. 오방색의 천 조각을 매달고 뱃머리에 서 있는 대나무 기(旗)를 연상시키는, 금기를 의미하는 경계의 공간을 만들어 낸 오방색의 나무 숲. 적절하고 근사했다.

안무가는 삶에 춤을 주어 자신의 깊이를 정리하고, 또한 삶의 힘을 춤으로 제어하기도 한다. 이러한 삶의 기억이 춤과 함께 의식의 표면으로 올라오고, 사유에 따라 그 춤을 형식화하게 되는 것이다. 이렇듯 <푸너리 1.5> 곳곳에 내포된 상징과 장치에서 읽히는 장유경의 춤의 깊이. 삶과 죽음의 경계를 내포하고 있는 숫자 ‘1.5’나 부적 같은 ‘붉은 색의 장대’, (부적의)장대를 머리에 인채 아슬, 위태하게 무등을 타고 있는 무희에게서 우리 삶의 맨 얼굴이 보이는가 하면 거대한 불두화를 상징하는 고깔과 검정과 흰색의 드레스에서 대비, 도치되는 죽음을 묻어둔 것을 본다.

내내 흥취를 타면서도 논리의 끈을 잃어버리지 않고, 과정을 생략하면서도 상징에 상징을 중첩시킨, 논리와 상징을 잘 버무린 작품이었다. 몽환적이고 아름다웠다.

|