에세이

국제프로듀서로 활동하면서 빼놓을 수 없는 이야기 중 하나가 홍보에 관련된 에피소드들이 아닐까 한다. 세계 여러 나라 다양한 곳을 다니며 공연을 올리다 보면 그곳의 특성과 문화적 수준, 관객성향 등을 고려해서 홍보의 방향성을 매번 달리 잡아야 하는데, 함께 일하는 현지 기관의 규모나 체계에 따라 내가 해야 하는 일의 범위가 천차만별이기 때문이다. 공연을 주최, 주관하는 곳이 규모가 크고 체계적인 조직이라면 당연히 세부화된 업무분담으로 PR& Marketing을 해주는 담당이나 팀이 따로 있어 내가 직접 ‘티켓세일즈’를 걱정한다거나 ‘보도자료’조차 직접 작성하지 않아도 되는 호사를 누리기도 하지만, 때로는 전혀 예상하지 못하는 방식으로 홍보를 해야 하는 순간들도 더러 생기게 된다.

기억에 남는 공연 중 하나가 2012년 에든버러 프린지 페스티벌인데 개인적으로 미국을 벗어난 다른 나라에서 투어를 기획한 첫 프로젝트이기도 하고, 워낙 강렬한 경험들이 남아 있어 기억에 오래 남는다. 에든버러 프린지 페스티벌(Edinburgh Festival Fringe)은 스코틀랜드의 수도 에든버러에서 매년 8월에 3~4주 동안 개최되는 세계 최대의 예술 축제로 아마추어, 프로를 불문하고 누구나 공연할 수 있다. 1947년에 설립되어 70년이 넘는 시간 동안 세계에서 가장 창의적인, 자유를 위한 플랫폼으로 성장하였으며 이제는 세계 곳곳에서 이를 표방하는 200개 이상의 프린지가 펼쳐지고 있다. 나는 2012년 에든버러 프린지에 ‘A Lot of Seoul’이라는 타이틀로 한인 안무가 5인(한국무용 2팀, 현대무용 2팀, 현대무용과 비보잉, 한국무용을 포함하는 복합 1팀)과 함께 무용 프로그램을 선보였다.

|

2012년 에든버러 프린지 페스티벌 거리 홍보물 ⓒ박신애 |

누구나 참여할 기회가 주어지는 축제인 만큼 프린지의 홍보방식은 독특하다. 타 축제와는 다르게 참여단체가 자발적으로 관객을 모객 하고 홍보해야 하므로 저마다의 다양한 방식과 재치있는 아이디어가 속출한다. 우리가 공연했던 2012년에도 공연단체들의 재미있는 마케팅 아이디어가 쏟아져 나오고 있었는데, 지류 홍보물을 만들어 거리에 붙이고, 길에서 나눠주는 것은 물론. 버스킹, 플래쉬몹, 코스프레 등 정말 평소에 쉽게 생각지 못하는 다양한 홍보방식들을 접할 수 있었다.

우리도 처음에는 포스터를 만들어 붙이고, 엽서를 나눠주는 등 다소 평범한 홍보로 시작했다. 하지만 점점 공연이 임박해 오면서 마음이 다급해지자 스태프, 출연진 너나 할 것 없이 다 같이 길거리로 나서게 되는데, 포스터로 피켓을 만들어 들고 높이 들고, 공연자들은 의상을 뻗쳐 입고(그중에는 한복 의상도 있었다) 줄지어 다니면서 길거리에서 즉흥춤을 선보이는 등 과감하고 직접적인 관객 모으기를 하게 되었다. ‘A Lot of Seoul’ 공연은 5인의 안무가가 하루씩 Off를 가지며 매일 4개씩 프로그램을 약 1주일간 지속하였는데, 이때 다행히 우리는 프라임 타임(prime time)에 목이 좋은 공연장을 빌릴 수 있어 공연 내내 만석을 기록했다. 심지어 공연 마지막 날에는 많은 관객의 이목이 쏠려 줄을 섰다가 만석으로 인해 입장하지 못하는 관객도 있었으니 꽤나 성공적인 공연이었던 것 같다.

|

2012년 에든버러 프린지 페스티벌 마지막 날 공연장 앞 ⓒ박신애 |

한번은 불가리아 플로브디브에서 축제에 초청되어 갔는데 갑자기 축제가 취소되어(그해 배당된 축제 예산을 그곳 ‘시장’이 들고 잠적을 하였다는 후문이 있었다) 대관 장소에서 우리끼리 덩그러니 공연을 해야 하는 적도 있었는데, 아는 사람은 고사하고 길도 제대로 못 찾는 도시에서 공연을 홍보하려고 하니 막막하기가 이루 말할 수가 없었다. 공연시간은 다가오고 객석이 텅텅 비어 답답한 나머지 길거리로 나섰다. 말도 안 통하는 불가리아 한복판에서 길 가던 사람들에게 전단을 나눠주며 ‘여기서 공연하니 제발 들어와서 봐달라’고 사정을 하고 다니니 그런 내 모습이 안쓰러웠던지 우리 아티스트 한 분이 그 순간을 영상으로 찍어뒀다가 뒤풀이 자리에서 나에게 보여주기도 했다.

|

플로브디브, 거리 홍보 중인 박신애 프로듀서 ⓒ박신애 |

실상 전혀 대상을 모르는 해외공연을 준비할 때는 마치 처음 기획을 시작하는 사람인 양 매번 바닥에서부터 시작한다는 느낌이 든다. 낯선 환경에서 홍보하고, 혹여나 관객을 모으는 것까지 직접 책임져야 하는 순간이 오면 기획자로서는 정말 살인적인 공포를 느끼기도 한다. ‘단 한 명이라도 더, 많은 사람이 공연을 보러 오게 해야 한다! 텅 빈 객석에서 춤추게 할 수 없다!’는 숨막히는 압박감. 이것은 초청공연으로만은 느낄 수 없는 긴장감이고, 그 긴장감은 해가 거듭되고 경험이 쌓여도 매번 느끼게 되는 것 같다. 언젠가 한 공연이 끝나고 기획자들이 둘러앉은 식사 자리에서 너무도 아무렇지 않게 서로 “너는 무슨 약을 먹니? 어디서 상담을 받아!”하는 대화를 들으시던 한 평론가가 “‘마음의 병’으로 약을 안 먹는 사람은 자기 하나밖에 없어서 기분이 이상하더라”며 “기획이란 일이 그러냐”고 묻던 말이 떠오른다.

|

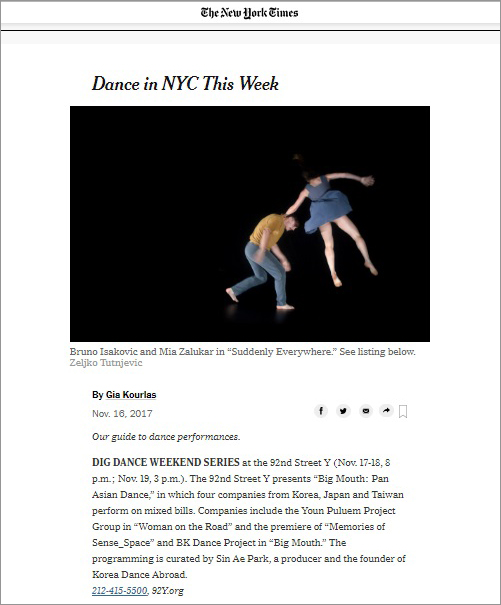

2017년 범아시아 페스티벌 뉴욕타임스 포스팅 |

물론 발로 뛰는 홍보만 있던 것은 아니다. 처음 뉴욕에서 ‘춤 한류를 이끄는 현대무용가 시리즈(K-dance Waves in NY)’를 할 때다. 이 프로그램은 내가 2012년부터 2015년까지 4년간 매년 기획하여 여러 아티스트를 뉴욕에 소개한 시리즈였다.

당시 나는 이 공연에 관객을 꽉 채울 수 있을 거란 기대를 전혀 하지 못했다. 그도 그럴 것이 초청된 아티스트들이 국내에서는 잘 알려진 분들이라 해도 뉴욕에서는 한 번도 소개된 적이 없는 상태였고, 내가 이끄는 회사(당시 신애예술기획(2012~2015))와 프로그램 역시 현지에서 전혀 인지도가 없었기 때문이었다. 이 공연을 준비하며 두 번째 해부터는 그렇다 쳐도 첫해에 예상치 않게 관객이 만석되어 내가 역으로 당황했던 기억이 있다.

그때 관객들을 모으기 위해 여러 가지 홍보를 진행하였는데(뉴욕한국문화원의 서포트가 굉장히 컸다) 기억에 남는 방법 하나가 ‘타임아웃(Time Out)’ 등과 같은 로컬 매체 몇 군데의 리스트를 받아 소식란에 공연 소식을 보낸 것이다.

당시 한국에서는 단순히 어떤 매체의 소식란에 공연정보를 올린 것만으로는 일면식도 없는 관객이, 전혀 모르는 아티스트의 공연을 자진해서 찾아와주길 기대하기 어려웠고, 특히 그것이 다른 나라를 주빈국으로 내세우는 ‘무용공연’이라면 더더욱이나 힘든 상황이었기에 사실상 큰 기대 없이 리스팅을 보냈던 터였다. 덕분에 이후 해마다 현지 매체들에 리스팅을 올리는 것을 빼놓지 않게 되었고, 무심코 보낸 이메일이 한 개가, 리스트 하나가, 편지 한 장이 현지의 다양한 홍보 채널을 발견하고 시도하는 중요한 일이 된다는 것을 새삼 배우게 된 계기가 되었다.

|

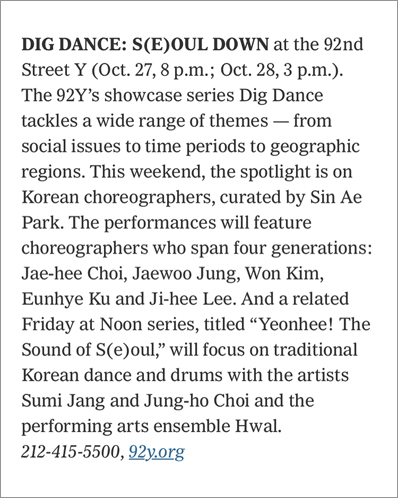

박신애가 큐레이팅한 프로그램의 뉴욕타임스 리스팅 |

공연을 홍보하는 방법은 다양하다. 그리고 그 중요도는 국내외를 막론하고 막중하다고 생각한다. 요즘은 아날로그한 지류 홍보물을 벗어나 SNS나 온라인 영상 플랫폼 등을 통해 홍보하는 것이 당연해졌고, 때론 아티스트 본인이 ‘인플루언서’를 자초하며 공연을 준비하는 방식을 그대로 노출해 그것이 또 다른 콘텐츠가 되기도 한다. 어찌 보면 홍보의 영역이 더욱더 방대해진 것이고, 또 어찌 보면 홍보라는 것이 전문적인 영역에서 ‘일상화’되고 있다고 해도 과언이 아닐 것이다. 이렇게 온라인을 중심으로 진화하는 홍보방식은 예술을 일상과 조금 더 가깝게 만들고 있다는 생각도 든다. 전문적이든 비전문적이든 다양한 홍보방식의 발굴과 접근을 통해 우리 무용이 조금 더 쉽게 대중을 만날 수 있는 길이 다 각도로 열리길 바라며, 어려운 시국이지만 앞으로도 국내외를 종횡무진으로 누비며 더 많은 에피소드를, 추억을 만들어 갈 수 있기를, 나 스스로 다독여 본다.

박신애

민간무용단체의 해외진출을 돕는 비영리기관인 코리아댄스어브로드의 박신애 대표는 무용 국제교류를 중심으로 활동하는 국제프로듀서이다. 2014년부터 최근까지 뉴욕92Y 하크니스 댄스센터에서 아시아/코리아 릴레이티드 프로그램의 게스트 큐레이터로 활동하였으며 현재 국제 솔로 페스티벌 모노탄츠서울의 예술감독, 프랑스 파리 SOUM 페스티벌의 큐레이터를 맡고 있다.