에세이

얼마 전만 해도 무용가라는 신분을 밝히면 웃으며 다가와서 어떤 무용을 하느냐고 물어본다. 서양 고전인 발레도 아니고 한국무용도 아니고 현대무용이라는 단어를 말하면 한 발짝 물러서고 잠시 침묵이 생긴다. 어떤 질문으로 대화를 연결해야 할지 생각하는 것 같다.

그러다가 무용사 강의를 해야 할 지경에 이르고 이윽고 상대방도 나도 함께 질려서 멋쩍은 웃음을 짓게 된다. 왜 나는 말로 설명하려 할까. 아니면 이제라도 몇 개의 단어나 하나의 문장으로 근사하게 설명하는 무기를 발명해야 하나. 다행이라고 할까. 춤이 일상에 제법 많이 들어 와 있는 요즘에 와서는 국내 아카데미 내부에서 분류되고 유통되는 현대무용의 정체성이 애매해지면서 현대무용가라기보다 무용가나 안무가로 나를 소개하면서 이런 불편한 상황을 간신히 피할 수 있게 되었다.

|

1937년 일본미술가 미와타 시게오가 그린 박외선 |

일본 현대무용계 사람들과 가끔 만나 이야기를 하다 보면 대학에 들어가서 내가 최초로 현대무용을 배운 박외선(朴外仙) 선생님(1915~2011)을 언급하지 않을 수가 없다. 여기서는 최승희는 모르는 사람이 없지만 같은 일본에서 활동했는데 박외선은 무명인사다. 따라서 나는 누구보다도 선생님의 동경 시대 무용 흔적을 찾아야 하는 사람인데 어쩌면 의무로 다가온 이 사명은 뚜껑도 열기 전에 나를 조금 지치게 했나.

그래도 기회가 있을 때마다 선생의 이름을 확인한 것은 사실이라 평론가 하세가와 로쿠(長谷川六, 1936~2021)씨가 별세하기 얼마 전에 만날 때마다 칭얼대는 내가 안쓰러웠는지 박외선의 발자취를 찾기 위하여 현대무용가 야마다 나나코(山田奈나子, 1933~2022)와 연결하여 동행해 주었다. 로쿠는 나보다 연배는 위지만 나의 불충분한 영어와 그보다 더 형편없는 일본어로 소통이 가능한 이지적인 분이자 친구였다.

대부분의 무용가가 대학교수인 한국에 비하여 일본 무용가들은 자신의 스튜디오를 가지고 생계를 영위하고 제자를 양성하고 자신의 전통과 창작 세계를 이어 나간다. 따라서 스튜디오는 자신의 생활 터전이며 작업장이다. 스튜디오를 들어서자마자 세월을 품고 있는 잘 길든 정갈하고 매끈한 바닥의 마루가 눈에 들어왔다. 박외선을 기억하지는 못하지만 한국 무용수에 관한 말은 들은 것 같다는 호의적인 반응과 함께 무용단의 오래된 사진 중에서 몇 점을 건네주었다. 청초한 코스모스같은-이 표현은 부군이시던 문필가 마해송씨가 했다-젊은 시절의 박외선이 거기에 있었다.

|

춤을 지도하는 다카다 세이코 |

박외선 선생님의 스승 다까다 세이코(高田せい子, 1895~1977)는 남편인 다까다 마사오(高田雅夫, 1895~1929)) 죽음 이후에 혼자서 활동하다가 전쟁이 끝난 후 이전부터 제자였던 야마다 코로(山田五郞, 1907~1968)와 결혼하여 무용단을 운영하며 활동을 하였고 야마다 나나꼬는 야마다 코로의 전처로부터의 딸이다. 그러니까 박외선은 다카다 선생이 첫 남편을 잃고 두 번째 남편을 맞이하기 전에 혼자서 활동하던 기간의 제자였다.

마산여고를 졸업하고 16세 때 일본으로 간(당시의 교육과정은 보통학교라 불리는 지금의 초등학교 과정이 4년, 지금의 중고등학교 과정인 고등 보통학교 과정이 4년이라 16세 이상이면 교원이 될 수 있는 정도였다) 박외선 선생님. 무단가출하여 상경한 박외선을 최승희는 일주일 연습시킨 후에 바로 자신의 작품에 출연시켰다고 한다. 박외선이 그동안 마산에서 혼자서나마 춤추지 않았다면 불가능한 상황이다.

최승희는 왜 자신의 스승인 이시이 바쿠(石丼漠, 1887~1962)가 아닌 다카다 세이코를 박외선에게 추천했을까. 여러 요인도 있겠지만 라이벌이 될 수도 있다는 생각을 하지 않았을까. 이시이가 공연 위주의 활동을 했다면 다카다는 잘 짜여진 학교와 같은 훈련시스템을 가지고 있었다고. 공연을 하는 무용가로서가 아니라 가르치는 무용가로서의 박외선 인생이 여기서부터 시작되었을 수도 있다. 선생님은 본인이 다카다 선생을 통하여 한국인 최초로 본격적인 발레 훈련을 받은 사람이라고 자부하셨다, 당대 쌍벽을 이루었던 이시이바쿠단원들은 나중에는 발레 훈련을 하지만 초기에는 표현적인 체조 움직임으로 단련을 했다고. 어쩌면 최승희, 조택원이 처음부터 철통같은 발레훈련을 받았다면 나중에 한국무용가로 변모하기가 수월하지 않았을지도 모르겠다.

|

다카다 세이코 작품에 출연한 박외선 |

1931년부터 1938년까지 동경에서 현대무용을 배우고 가르치고 공연을 한 박외선. 좁은 일본 현대무용계인데 박외선의 흔적은 어디에 있나. 다까다 문하에서는 이름을 보쿠케이코(朴桂子)로 그리고 아직 확실한 검증이 되지 않았지만 다까다 하루코(高田春子)라는 예명을 사용하였기 때문인가. 어쩌면 선생의 추천으로 동경음악 학교와 일본 니카이도 체조학교에 강의도 나가고 영화의 안무와 출연도 했다고 하는데 가장 활발한 시기에 갑자기 결혼을 하고 무용계를 떠난 제자에 대한 실망과 배반감으로 일찍 과부가 된 다까다선생의 분노를 사버렸나.

|

조택원 안무 만종 공연 |

당대 동경서 활동한 흔적을 가진 조택원은 춤 파트너이며 연인이었던 일본무용가 오자와 준꼬(小澤迿子,1920~ ?) 덕분에 이름이 살아 있는 반면에 1938년에 마해송(1905~1966)이라는 당시 동경 출판 문화계의 잘난 남자와 결혼한 후에 바로 무용계를 떠난 박외선의 이력은 어디에도 없는 것 같다. 하기야 23살에 첫 공연 하자마자 잠적한 무용가를 기억하는 이가 없다는 것은 당연지사이리라. 가정주부의 역할만 하였다고. 약속한 대로 무용은 그만두었지만 가끔 아는 이들의 공연이라도 보러 가고 싶었는데 남편의 반대가 있었다며 선생님은 1977년 10월 <춤>지에서 밝히셨다.

그래도 조그만 수확이 있었다. 2019년 10월 동경서 댄스카페라는 잡지를 내면서 이런저런 공연 때마다 사진을 찍어주고 사진값도 받지 않은 야스다 케이(安田敬)씨로부터 ‘댄스카페 살롱 가구라자카’에서 ‘일본-한국과 공유된 현대무용관계’에 관한 심포지엄을 하는데 박외선에 대하여 발제를 해 달라는 연락이 왔다. 자료를 정리하여 선생님의 존재를 일본 무용계에 알릴 기회가 생긴 것이다. 심포지엄은 생각만큼 성공적이지 못했다. 변명컨대 무용을 모르는 통역자에 내가 너무 의존하였기 때문이다. 자료를 챙기는 기회가 되었다는 것에 자족할 수밖에.

|

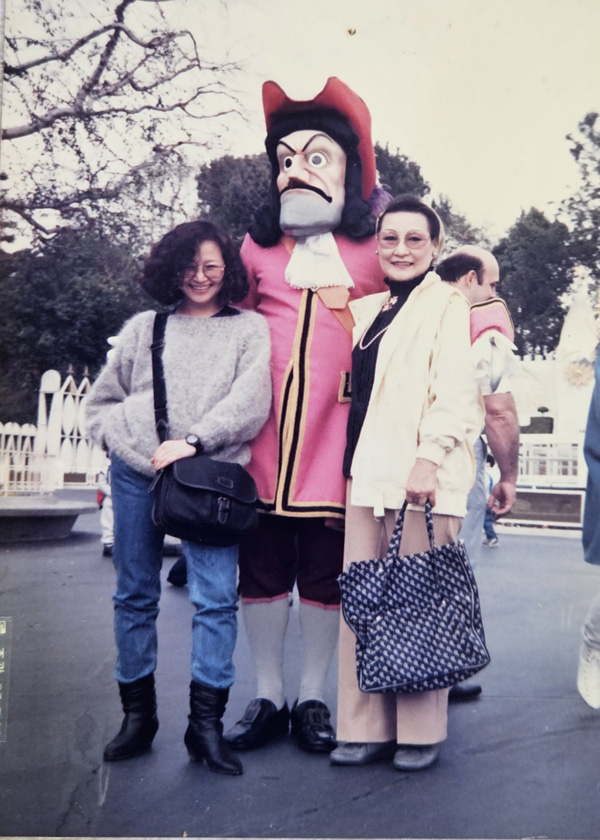

일본현대무용가 가토 미야코와 함께 |

일본현대무용가 가토 미야코(加滕みや子 1948~ )와 최근에 브런치를 했다. 80년대 초에 프랑스 바뇰레 안무대회 본선 진출도 하고 ADF에도 초청된 국제파인데 지금도 현역이다. 장소는 동경의 오래 된 부촌으로 알려진 세조가꾸엔마에역 앞의 이탈리안 레스토랑, 맛은 그저 그렇지만 장시간 죽치고 이야기를 나눌 수 있는 장소이다. 미야코씨는 오랫동안 일본대학 예술학부 강사로 있으면서 전임 못지않은 영향력을 발휘하고 일본현대무용협회에서 주관하는 다수의 국제적 행사에 관여하고 있다. 박외선은 처음 듣는 이름이지만 최승희 이름이 나오니 화색이 돈다. 그렇다. 최승희는 한국에서는 한국무용계의 족보에 있지만 일본에서는 현대무용가로 기억된다.

최승희는 한 세기 전, 나보다는 60여년 전에 일본으로 왔다. 그러니까 내가 일본-한국을 왕래한 것도 40년이 되었지. 초기에는 한국에서 온 무용가라고 소개되면 나에게서 최승희의 흔적을 읽으려는 나이 든 일본 무용계 인사들이 있었다. 이제는 대부분 저세상에 있는 그들이 호의적이었던 것은 내 뒤에 최승희라는 별을 가진 집안의 큰 빽이 있었기 때문이었나. 어쩌면 나도 모르게 최승희 선배 덕을 봤는지도 모르겠다.

|

1992년 LA에서 박외선 선생님과 |

무용연구가 이시다 유끼히꼬씨가 박외선에 대한 자료를 일본국립국회도서관에서 찾아보라고 메일을 보내왔다. 모든 분야에 대한 치밀한 자료정리가 되어있다고 소문난 곳이다. 짐작컨대 가토씨로부터 내가 박외선의 자료를 찾는다는 소식을 들었나 보다. 덕분에 朴外仙으로 명기된 이름과 몇 장의 사진을 건질 수 있었다. 선생님의 이름이 이곳에 있으니 비로소 안도감이 생긴다.

요츠야는 조치대학과 나란히 이그나치오 대성당, 마리아 성당 그리고 자비에르 성당이 있어 이제는 가톨릭신자가 많은 필리핀계 사람들로 붐비는 장소가 되었다. 이 거리를 거닐다가 시간을 거슬러서 이곳에서 대학을 다니시던 우리 아버지(1921~1995)와 <문예춘추> 안에 있었던 <모던일본> 잡지사를 맡고 있었던 마해송(1905~1966)씨, 그리고 운이 좋으면 박외선 선생님이 교차했음 직한 장면을 상상하니 단조로운 동경생활이 노스탈직한 상황으로 재탄생되는 것 같다.

|

박외선의 현대무용, 1973년 |

일본생활을 접고 한국으로 돌아와 근 20여년 만에 다시 무용을 한 박외선 선생님, 무대에서 춤추는 것이 아니라 가르치는 일이라 승낙을 받았다고. 그래서 선생님은 매 수업을 공연으로 간주하신 듯이 정열적으로 춤을 추셨는가. 이화여대에 무용과를 설립하여 오늘의 한국 현대무용 발전의 기초를 세우신 분. 그로 인하여 나의 인생도 이렇게 디자인되었다는 것을 부인하기 힘들다.

더 나쁜 인생을 살았을 수도 있지만 그래도 그렇지 않았다는 것은 반은 드러나지 않은 삶을 충실하게 살아가다가 지금은 사람이 찾지 않은 무덤에서 쉬고 있는 사람들 덕이라고.

남정호

전 국립현대무용단 예술감독. 한국예술종합학교 무용원 명예교수