From Abroad

[뉴욕]

뉴욕타임스는 6월에 올 상반기에 뉴욕에서 올려진 춤 공연 가운데 베스트로서 10편을 선정 보도하였다. 뉴욕이 세계 춤계에서 갖는 위상에 비추어 도움이 작지 않을 기사이다. 선정 내역을 보면 발레 1편, 해외 초청작 3편, 미국 안무가들의 하이브리드 양식을 포함해서 컨템퍼러리 6편이다. 범위가 넓어 그렇기도 하려니와 컨템퍼러리가 대세인 것이 엿보인다. 뉴욕타임스의 상임 평론가 2명이 선정에 참여하였다. 혹시 이 10편과는 다른 견해가 있을 수도 있겠으나 그런 기사가 다른 매체에는 보도되지 않은 것으로 파악된다. 관련하여 제보가 있으면 추후 기사에서 반영할 예정이다. 해당 기사에서는 뉴욕의 춤 흐름을 간명하게 짚어보게 되고 뉴욕에서 춤예술을 대하는 기준을 가늠해볼 수 있다.

기사 링크 https://www.nytimes.com/2025/06/15/arts/dance/the-best-dance-of-2025-so-far.html

아크람 칸의 〈기제니스〉(2월, 조이스시어터)

이 기사의 맨앞 타이틀 사진을 장식한 점으로 보아 비중 높게 소개된 공연은 영국 안무가 아크람 칸의 〈기제니스〉(지구의 탄생)이다. 고전 인도춤에 뿌리를 둔 칸은 이번에는 인도춤으로 회귀하는 경향을 보였다. 지난 2월 뉴욕타임스에 실린 〈기제니스〉 리뷰를 소개한다. 공연은 인도의 마하바라타 설화에서 전쟁통에 100명의 자식을 잃은 왕비 이야기를 소재로 한다. 100명의 자식을 카인과 아벨 식으로 2명으로 압축하고 왕비의 슬픔에 초점을 맞추어 왕비의 시선으로 권력의 유혹과 반복해서 저질러지는 폭력의 본성을 들추어보였다.

|

아크람 칸의 〈기제니스〉 ⓒAkramKhanCompany |

카탁춤을 수련한 칸은 바라타나티얌, 오디시, 쿠티야탐 등 인도춤 전문인들을 모아 여러 춤 형식을 혼성하는 집단 안무 방식으로 〈기제니스〉를 만들었다. 쿠티야탐이 전문인 카필라 베누가 왕비 역을 맡았는데, 왕비가 젊은 시절과 연애 이야기, 남편의 죽음, 자식들의 골육상쟁을 회상하는 틀거리로 공연은 전개된다. “극적 도구는 전혀 갖추지 않은 상태에서 왕비는 주변을 잠재우는 독무로써 보이지 않는 적들을 찌르고 절단하고 자기 목구멍을 찢으며 폭력을 불러들인다. 믿기 어려운 헐크처럼 왕비의 몸은 부풀어올랐다. 두 눈이 볼록해지더니 하얀 안구가 팽창하고 동공은 움츠러들었다. 놀라운 순간이다. 전반적으로 삶의 비극적 의미를 그린 이 공연은 세상의 종말을 환기한다.”

〈기제니스〉 리뷰 링크 https://www.nytimes.com/2025/02/13/arts/dance/review-akram-khan-gigenis.html

알렉세이 라트만스키 〈파키타〉(2월, 코크극장)

알렉세이 라트만스키는 우크라이나 출신으로 2004년부터 4년 동안 볼쇼이발레단의 예술감독을 맡은 바 있으나 2009년 러시아를 떠나 미국에서 활동해왔고 최근 몇 해 뉴욕시티발레단(NYCB)의 상주예술가로 있다. 작년에는 러시아의 우크라이나 침공이 부른 비극을 그린 공연작도 있다. 그는 고전발레를 재안무하는 데 능하고 발레에 새 옷을 입힌다는 평을 받아왔다. 2월 링컨센터 코크극장에서 올린 〈파키타〉에 대해 뉴욕타임스는 그가 마지막 장의 그랑파 클래식을 재안무하면서 1951년 조지 발란신의 파드트루아와 대담하게 결합해서 고전발레를 모던하게 만들었다고 평하였다. “이 두 부분의 실험에서 발레 무용수들은 고전발레를 존경하기 위해 갖은 힘을 다해서 한계를 초월하고 그럼으로써 발란신의 유산에 대해서도 존경을 표하였다.”

〈파키타〉 리뷰 링크 https://www.nytimes.com/2025/02/07/arts/dance/review-paquita-alexei-ratmansky-new-york-city-ballet.html

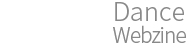

플로렌티나 홀칭어의 〈탄츠〉(2월, 스커볼극장)

오스트리아의 안무가 플로렌티나 홀칭어는 대담한 안무로 정평이 나 있다. 서커스를 익히고 촌극에 관심이 있던 그녀는 운동선수로 활동하다 컨템퍼러리댄스에 입문하였다. 2월 뉴욕대학 스커볼극장에서 올린 〈탄츠〉(Tanz·춤)는 2019년 작이다. 이 공연 초연 때부터 지금 83살의 발레리나 베아트리체 코르두아가 출연하고 또 출연진들이 모두 나체를 취하여 이채를 띠었다. 뉴욕타임스는 “출연진이 발레리나로 구성된 〈탄츠〉는 발레의 덧없는 요정에 대해 과감하면서도 익살맞은 시각을 투사한다”고 소개한다. 〈탄츠〉는 2년 전 호주에서 공연한 것이 가디언의 리뷰에서도 다뤄진 바 있다. 다음은 뉴욕타임스가 2월에 〈탄츠〉를 보도한 내용이다.

|

플로렌티나 홀칭어 〈탄츠〉 ⓒTheater der Zeit |

30살부터 80대까지 11명이 출연한 〈탄츠〉에서 최연장자 코르두아는 〈지젤〉의 미르타 같은 역할자이다. 발레 클래스처럼 꾸며진 도입부에서 코르두아는 무용수들이 바를 잡도록 해서 플리에, 탕뒤 같은 동작들을 전개하도록 한 후 그들이 모두 옷을 벗도록 지시해서 무대를 일변시킨다. 작품은 발레 수련 과정을 비롯해서 발레의 짧은 속성, 나이를 먹는 몸을 대담하게 탐색하기에 이르고 발레 클래스는 점차 발레의 잔혹스런 속성을 드러내는 무대로 전환된다. 이를 위해 19세기 〈라 실피드〉 〈지젤〉 같은 낭만주의 발레와 관련해서 날아오르는 동작이 의미하는 바를 파고 든다. 오토바이가 공중에 매달리고 또 오토바이에 출연자가 매달리며, 몸이 공중에 매달린 상태에서 끈과 연결된 갈고리가 무용수의 등을 파고드는 장면도 연출된다. 공연에서 관객들은 충격을 받고 상상되는 고통으로 위축되는 동시에 출연자들에게 경외심을 품을 것이다.

〈탄츠〉는 〈라 실피드〉의 맷지, 〈지젤〉의 미르타 같은 낭만주의 발레에서 마녀처럼 불행을 부르는 등장인물들을 시사하면서 불길한 영토로 안내한다. 낭만주의에서 공중을 부유하는 무중력 상태와 연관하여 〈탄츠〉에서 오토바이는 도심의 괴물이자 빗자루를 은유한다. 마녀 역의 코르두아는 1970년대에 존 뉴마이어의 〈봄의 제전〉에서 나체로 출연한 적이 있고, 1950년대말에는 발란신의 공연에도 출연했다. 홀칭어는 오랜 세월에 걸쳐 무대에서 몸을 통해 말하는 방법을 체득한 코르두아와 의기투합해서 작업을 함께 해왔다.

〈탄츠〉 리뷰 링크 https://www.nytimes.com/2025/02/03/arts/dance/florentina-holzinger-tanz.html

랠프 레몬 & 대럴 존스의 〈로우〉(Low·아래로)

랠프 레몬(1952~ )은 시각예술가이자 안무가이고 개념예술가, 작가이기도 하다. 퍼포먼스 형태의 공연을 펼쳐온 그는 우리 국내에선 생소한 인물이다. 뉴욕의 미술관으로서 권위가 막강한 모마(MoMA, Museum of Modern Art·현대미술관)는 실험예술가들에게도 문호를 열어왔는데, 롱아일랜드에 소재한 모마 분관에서 작년 11월부터 4개월 동안 그의 회고전(The Ceremonies Out of the Air)이 열렸다. 회고전을 위해 만들어진 신작 〈로우〉는 2인무로서, 30분 동안 격노와 탈진 상태로부터 엑스터시의 무아경으로 이행하는 양상을 몸으로 탐색하였다. 공연에서는 크게 내지르는 폭언으로부터 속삭임까지 내뱉어지는 말들이 춤과 격하게 뒤섞였다.

|

랠프 레몬 & 대럴 존스 〈로우〉 ⓒMoMAPS1 |

그는 대학에서 문학과 공연예술을 전공했고 메레디스몽크무용단에 몸 담은 후 자기 무용단을 결성하기도 했고 여러 무용단을 전전하였다. 그의 작품 스타일은 한 장르에만 국한되지 않는 새로운 예술 형식들을 활용하면서 움직임을 통해 극적, 정서적 내용을 독특하게 표현한다. 10년에 걸쳐 작업한 〈지형도 3부작〉(Geography Trilogy)에서 그는 문화들의 충돌을 조사하고 개인과 예술의 정체성을 추적한 바 있다. 아프리카, 아시아, 미국을 소재로 진행한 이 작업에서 안무는 정치사회적 이슈를 집단 프로젝트로 제시하는 데 활용되었다. 그의 예술적 지향점을 명확하게 짐작할 수 있는 작업이다. 대럴 존스는 그와 20년 동안 함께 한 공동작업자이다.

랠프 레몬 회고전 기사 링크 https://www.nytimes.com/2024/11/04/arts/dance/moma-ps1-ralph-lemon.html

트와일러 사프 시티센터 공연(3월)

〈춤웹진〉 4월호에 이 행사는 뉴욕타임스 기사를 기반으로 소개된 바 있다. 사프 무용단 결성 60주년 기념 공연으로 1월 말 미국 아이오와의 대형 공연장을 시작으로 3월에는 뉴욕에서 있었다. 공연은 단출하게 공연작 2편으로 구성되었다. 그의 수작으로 알려진 〈디아벨리〉(Diabelli)와 신작 〈Slacktide〉(고인물). 이 공연에서 〈디아벨리〉에 방점을 찍은 뉴욕타임스의 비평가 브라이언 시버트는 이 작품을 “금고에서 나온 보물”이라 하였다.

트와일러 사프 시티센터 공연 리뷰 링크 https://www.nytimes.com/2025/03/13/arts/dance/review-twyla-tharp-diabelli-slacktide.html

〈춤웹진〉 트와일러 사프 시티센터 공연 기사 링크 http://www.koreadance.kr/board/board_view.php?view_id=203&board_name=from_abroad

이스라엘 바체바무용단 〈모모〉(Momo)(3월, BAM)

뉴욕타임스는 〈모모〉에 대해 이스라엘 “가자 지구에서의 전쟁에 항의하는 작품으로서 공연에 정치와 죽음이 개입하지 않을 수 없었다. 오하드 나하린의 〈모모〉는 압력을 견뎌내었다. 분할된 형식과 해석하기에 애매한 안무는 상호 공존의 불가능성과 불가피성, 삶과 예술의 결합과 단절을 표현한다”고 소개하였다. 현재 벌어지고 있는 가자 지구 전쟁은 2023년 10월 하마스의 테러로 시작되었다. 지난 3월 뉴욕타임스에 게재된 〈모모〉 리뷰를 인용한다.

|

바체바무용단 〈모모〉 ⓒAscaf |

“〈모모〉는 2022년 초연되어 2023년 하마스 테러 이전의 공연작으로서 하나의 춤에 또 하나의 춤이 얹혀지는 이중 노출 방식으로 불화에 주목하였다. 첫 번째 춤에서는 상체를 벗고 헐렁한 바지를 입은 남자 4명이 병사들처럼 천천히 행진하거나 민속춤에서 손을 잡고 움직이듯이 한 단위로 움직인다. 두 번째 춤에서는 여자 4명과 남자 3명이 솔로로 등장하여 마구 엉뚱하고 제멋대로 개인별로 움직인다. 이 두 집단은 계속 구분되며 상수와 하수에서 서로 위치를 바꾸며 거의 스쳐지나가도 서로 아는 척도 하지 않는다. 나하린은 유대인과 팔레스타인인 간의 화해가 필요하고 생명의 존엄을 이야기한다. 〈모모〉는 우리가 보는 것과 보지 않는 것에 대해 주의를 환기시킨다. 공존이 불가능할 정도로 어렵지만 공존은 불가피하다고 말한다. 공연은 삶과 예술이 구분되는 것을 보여주지만 그 결합은 피할 수 없는 것이라는 점도 보여준다.”

〈모모〉 리뷰 링크 https://www.nytimes.com/2025/03/07/arts/dance/review-batsheva-ohad-naharin.html

존 재스퍼스 〈조류〉(潮流·Tides)(4월, 라마마)

뉴욕 맨해튼 지구 남쪽 이스트빌리지에 소재한 라마마는 실험극장으로 정평이 있다. 1961년 설립. 한국인을 비롯 아시아, 아프리카 등 이른바 제3세계 공연예술인들도 그 무대에 자주 섰다. 〈조류〉는 라마마의 ‘라마마무브스!’(La MaMa Moves!) 춤제전의 20주년 개막작. 4월 뉴욕타임스 리뷰는 〈조류〉를 소개하기를 “대여섯 명이 출연한 공연에는 마술적 분위기가 흘렀고, 안무자 재스퍼스는 춤 구성력과 정교한 솜씨로 특출난 출연자들의 재능을 뽑아내어 컨템퍼러리댄스를 특별한 마법처럼 만들었다. 안무자와 출연자들은 포스트모던댄스의 선도자 트리샤 브라운 계열로서 그 기운을 지속하였다. 공연의 주요 원동력은 강인한 작품 구조를 별다른 손실 없이 놀랍도록 유연하면서도 생기 있게 만드는 안무자에게서 비롯되었다”고 하였다.

〈조류〉 리뷰 링크 https://www.nytimes.com/2025/04/28/arts/dance/john-jasperse-la-mama-moves-tides.html

아요델 캐설의 〈리믹스〉(5월, 조이스시어터)

1990년대에 탭댄스가 부활할 당시의 음악과 마음을 탭에 주입하였다. 즐거우며 활기찬 품새로 탭은 과거의 향수에 빠지지 않고 오늘로 달려들어왔다.

모니카빌반스무용단의 〈런치 댄스〉(정오의 춤)(5월)

뉴욕에는 뉴욕공공도서관(NYPL)이라 명명된 크고 작은 도서관이 약 100곳이 있다. 맨해튼 중심지 5번로에 소재한 본관은 고전 양식으로 지어진 중후한 대리석 건물과 방대한 규모를 자랑한다. 도서관의 로비는 물론 열람실까지 1시간 동안 춤과 노래, 이야기로 진행된 공연. 안무자 모니카 반스의 세련되게 가공된 일상의 춤 언어가 재치있고 푸근한 텍스트와 어울렸다.

업타운리듬댄스페스티벌(4월)

뉴욕의 맨해튼 지구 59번가부터 북쪽을 업타운이라 한다. 업타운이 도시 외곽이라는 뜻이 있고 여러 계층이 혼재하는 지역이다. 여러 춤들을 추는 그룹 룸바탭(RumbaTap)의 25주년을 겨냥하여 타악 계열의 춤들을 연속으로 시전한 페스티벌. 비범한 춤꾼들과 소리꾼들이 아주 폭넓게 모아들인 멋진 반주 음악과 더불어 타악춤들을 집중적으로 펼쳐 오싹한 느낌을 던졌다.

[영국]

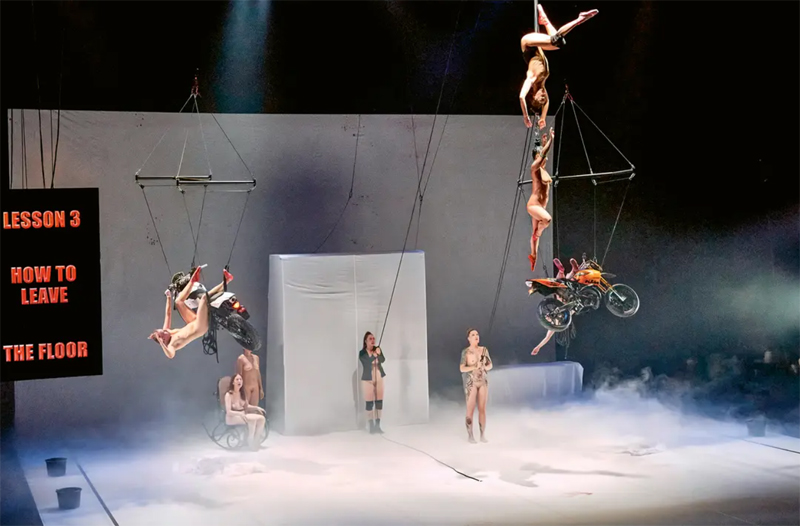

록오페라 〈콰드로페니아〉의 새 발레 버전

영국의 록그룹 더후의 〈콰드로페니아〉(Quadrophenia)를 무대화한 발레가 같은 이름으로 런던 새들러스웰스에서 6월부터 공연되는 중이다. quadro(도시의 구역)와 phenia(정신장애)를 조합해서 도시 일각의 어떤 정신장애를 지칭하는 용도로 쓰이는 모양이다. 더후(1964년 결성)의 창설 멤버 기타리스트 피트 타운셴드가 작곡해서 1973년에 발표한 앨범의 제목이고 1979년에는 2시간 길이 영화로 개봉된 바 있다. 록오페라 스타일로 작곡된 곡은 1960년대 영국 도시의 어느 청년 노동자의 사연을 담는다. 발레 버전의 제목에는 부제로 mod ballet가 달려 있다. 모드는 보헤미안적인 틴에이저를 일컫는 60년대식 용어다.

|

더후 〈콰드로페니아〉 ⓒCapitalTheatres |

작곡자의 원래 해설에 따르면, 주인공 지미는 마약, 해변 싸움, 로맨스를 좋아하고 더후의 팬이 되지만 부모와 충돌하고 임시직도 그만두고 가출 떠돌이 청년 보헤미안으로 나선다. 스쿠터를 부수고 자살을 작심하다 해변 도시에서 떠돌이 청년들과 어울린다. 거기서 그는 청년들을 이끌던 우두머리가 고작 호텔 벨보이라는 것을 알게 된다. 삶이 자신을 거부했다고 느낀 그는 배를 훔쳐 건너편 바위섬으로 간다. 바위에서 비를 맞으며 그는 스스로 삶을 응시하는데, 그 다음 지미에게 무슨 일이 있었는지 분명치 않다. 가디언이 게재한 발레 〈콰드로페니아〉 리뷰를 소개한다.

60년 전 이야기이지만 어떤 점에서 청년들은 변하지 않았다. 주인공 지미는 서투른 점이 많고 자잘한 일에 허장성세를 부리는 인물로 그려진다. 자신의 지저분한 현실에 대응하여 그가 어른스런 삶을 꿈꿀 적에 삶을 향한 그의 갈증과 사람 노릇을 하려고 버둥대는 마음이 본능적으로 느껴진다. 1973년 앨범이지만 발레 버전이 되기에도 무리가 없었다. 클래식으로 편곡되어 음악은 장엄한 느낌이고 특히 반복되는 ‘Love, Reign O’er Me’ 악절은 매번 극적인 효과를 발했고 지미가 해변 도시에서 위기에 처할 때는 절정을 이루었다. 안무자 폴 로버츠는 팝월드를 잘 다루기로 유명하고 스토리텔링 또한 민첩하게 전개되었다. 불만의 청년 지미 역을 맡은 패리스 피츠패트릭은 까탈스런 에너지가 충만했으며 지미의 네 가지 인성(몽상, 발광, 위선, 거칠음; 콰드로는 4를 의미하기도 해서 콰드로페니아는 4가지 장애를 은유한다)은 다른 무용수들에 의해 재현되었다.

겉으로는 무심한 지미의 부모는 근심에 빠져들며 부부의 2인무는 공연에서 가장 통절한 안무였다. 부모들의 불만이나 반감은 볼룸에서 껴안으면서 녹아내렸다. 최고의 춤은 떠돌이 청년들이 클럽에서 춘 것이었는데, 들쭉날쭉한 어깨와 돌출한 턱이 강조된 그들은 마치 종이를 자르듯이 예리하게 찌르며 움직여 보였다. 로열발레단의 수석 매튜 볼이 카메오로 출연했다. 그는 폴스미스의 유니온잭(영국 깃발) 자켓을 입고 거만한 록스타 역을 맡아서 공중회전과 피루에트로 무대를 마구 누비며 으스댔다. 지미와 친구들이 사인을 열렬히 부탁하는데도 볼이 냉소를 보내는 장면은 애처로울 정도였다. 가출 청소년인 자기들 우두머리가 고작 벨보이로 드러나는 것처럼 이 작품은 그릇된 아이돌에 관한 이야기이자 어디에 속하려고 버둥대는 사연의 이야기이다. 지미의 알콜중독자 아버지가 전쟁 복무 시절의 비극뿐 아니라 의미가 상실된 목적과 우정까지 기억할 적에는 그릇된 아이돌에 관한 이야기가 세대를 가로질러 재연된다.

기사 및 자료 링크

https://www.theguardian.com/stage/2025/jun/26/quadrophenia-a-mod-ballet-review-sadlers-wells-the-who-pete-townshend

https://www.youtube.com/watch?v=9NEQb6LdHGQ

김채현

춤인문학습원장. 한국예술종합학교 무용원 명예교수. <춤웹진> 편집장. 철학과 미학을 전공했고 춤·예술 분야 비평 수백 편과 저서 『춤과 삶의 문화』 『춤, 새로 말한다 새로 만든다』 『뿌리깊은 나무 샘이깊은 물』(1)을 비롯 다수의 논문, 공저, 『춤』 등의 역서 20여권을 발간했다. <국립무용단 60년사>(2022년 간행, 국립무용단)의 편집장으로서 편집을 총괄 진행하고 필진으로 참여하였다. 지난 30년간 한국의 예술춤과 국내외 축제 현장을 작가주의 시각으로 직접 촬영한 비디오 기록물 수천 편을 소장하고 있으며 한국저작권위원회, 국립극장 자료관, 국립도서관 등에 영상 복제본, 팸플릿 등 일부 자료를 기증한 바 있다.