From Abroad

안무가에게 한가지 주제를 집요하게 파고들 수 있다는 것은 그 결과를 떠나 꽤나 행운이다. 대부분의 작업이 지원금에 의존하게 되는 환경상 늘 새로운 아이디어와 주제를 제시해야하기 때문에 한 가지 주제에 대한 호흡을 이어간다는 것은 꽤나 어려운 일이기 때문이다. 그런 의미에서 올해 내가 참가했던 K3의 레지던시 Limited Edition(리미티드 에디션)은 의미 깊고 행운 같은 작업의 시간이었다.

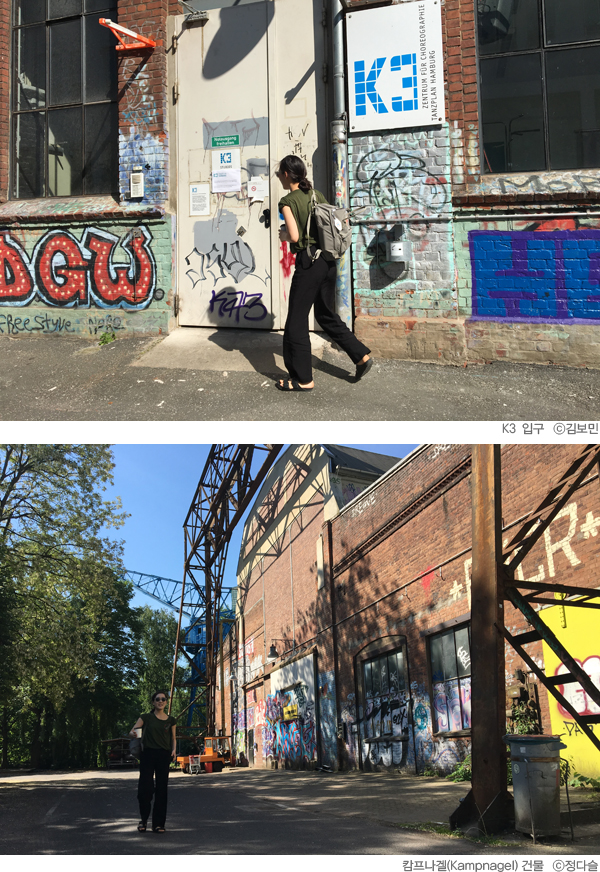

올해 4월 초부터 6월 말까지 참가한 리미티드 에디션은 독일 함부르크에 위치하고 있는 K3 안무센터 탄츠플란 함부르크(K3 Zentrum Für Choreographie l Tanzplan Hamburg, 이하 K3)라는 안무센터에서 운영되는 레지던시다. 2006년 독일의 탄츠플란 도이치란드(Tanzplan Deutschland)라는 기관의 지원을 받아 설립되었고, 현재는 함부르크 시와 함부르크 문화부의 지원으로 운영되면서 독어권 국가에서 몇 되지 않는 장기 레지던시 프로그램을 가지고 있는 기관이기도 하다.

K3는 함부르크의 공연장인 캄프나겔(Kampnagel)과 같은 건물에 위치하고 있다. 이 건물은 1865년부터 기계 공장으로 운영되던 곳인데 백여년이 훌쩍 지난 1982년부터는 공연장으로 사용되기 시작하였다고 한다. 당시 공장의 이름을 따와 지금도 그대로 캄프나겔로 명명하고 있는데 과거 기계 공장의 이름이 현재는 공연장의 이름으로 인식되고 있다는 것은 참으로 재미있는 일이 아닐 수 없다.

같은 공간을 사용하고 있기는 하지만 K3는 독립된 기관으로 자체 프로그램을 운영하고 있다. Kerstin Evert가 아티스틱 다이렉터를 맡고 있으며 드라마트루그는 Mattihas Quabbe, 어시스턴트로는 Uta Meyer가 있다. 그 외에도 단기적으로 어시스턴트가 있고 여러 명의 프리랜서 콜라보레이터와 함께 운영해 나가고 있다. 프로그램 자체로는 온전히 독립기관이지만 K3는 꽤나 자주 캄프나겔과 공조하고 있기도 하다. 이를 테면 공연장과 공연에서 사용되는 장비, 테크니션은 모두 캄프나겔과 공유한다. 나의 레지던시 공연 역시 공연장인 P1을 사용했고 테크니션들 역시 캄프나겔의 직원들이었다.

K3는 젊은 안무가들을 지원, 홍보하고 그들 커리어의 발판을 마련하는데 중점을 두고 있다. 따라서 다양한 구조의 레지던시 프로그램을 개발하고 포맷을 발전시켜 젊은 안무가들이 제약 없이 안무실험을 할 수 있도록 돕는 것이 K3의 가장 큰 목적이다.

K3에는 두 가지 레지던시가 운영되고 있는데 내가 참여한 리미티드 에디션과 장기 레지던시인 K3 레지던시이다. 각 레지던시는 1년에 1회씩 진행되고 있으며 각 3명의 참가자를 선정한다.

이 두 레지던시의 차이는 첫째로 운영기간에서 차이를 찾을 수 있다. 리미티드 에디션이 매년 상반기 2달 정도―실질적으로는 공연까지 약 3달― 이루어지고, K3 레지던시는 하반기에 이루어지는 약 8개월간의 장기 레지던시이다. 한국 안무가로는 베를린에서 활동하고 있는 임지애 안무가가 2012년에 참가하기도 하였다. 각 레지던시는 리미티드 에디션과 탄츠 호흐 드라이(Tanz Hoch Drei)라는 제목으로 캄프나겔의 공연장에서 결과물을 선보이게 된다.

리미티드 에디션의 경우는 선정된 이후 기타 지원금을 받아 레지던시가 진행되는 구조다. K3가 공연장, 연습실, 테크니션, 멘토링, 드라마트루그 등을 지원하지만 작업 기간 동안 사용되는 출연진의 인건비 및 기타 의상비 등은 타 기관의 지원금으로 마련해야 한다. 나의 경우 이번 레지던시를 위해 한국문화예술위원회와 독일 함부르크 문화부, 함부르크 문화재단까지 총 3곳에서 지원금을 받아 작업을 진행하였다.

나의 작업은 ‘안무/움직임은 누구의 소유인가?’라는 질문으로 시작되었다. ‘움직임과 안무’가 과연 한 사람의 소유권이 될 수 있는 것인지, 그것이 가능하다면 그것이 누구에게 있는지 다양한 관점에서 질문을 바라보고 접근하여 실험해보는 작업이었다.

사실 이 작업은 2016년 춤웹진 8월호에 실렸던 나의 글을 어느 안무가가 카피하면서 시작되었다. 당시 나의 글의 상당 부분을―때로는 문장이 때로는 문단이 통째로― 주어만 바꾸거나 혹은 그대로 옮겨 다른 매거진에 실었었다. 나는 곧 해당 매거진에 문제를 제기하였고, 당사자 및 기관의 관계자들과 만나 문제를 해결하는 과정에서 해당 기관의 변호사의 의견을 듣기도 하였다. 결국에는 카피를 했던 이의 글을 삭제하는 것으로 일단락되었다. 그러나 당시 카피를 한 당사자는 계속해 자신의 행동을 부인하였고, 변호사로부터는 ‘카피는 맞으나 저작권 침해는 아니다’라는 소견서를 받게 되었다. 이러한 일련의 유쾌하지 않은 경험을 지나오면서 나는 당시 떠오른 많은 의문점들을 필연적으로 움직임에 적용시키게 되었다.

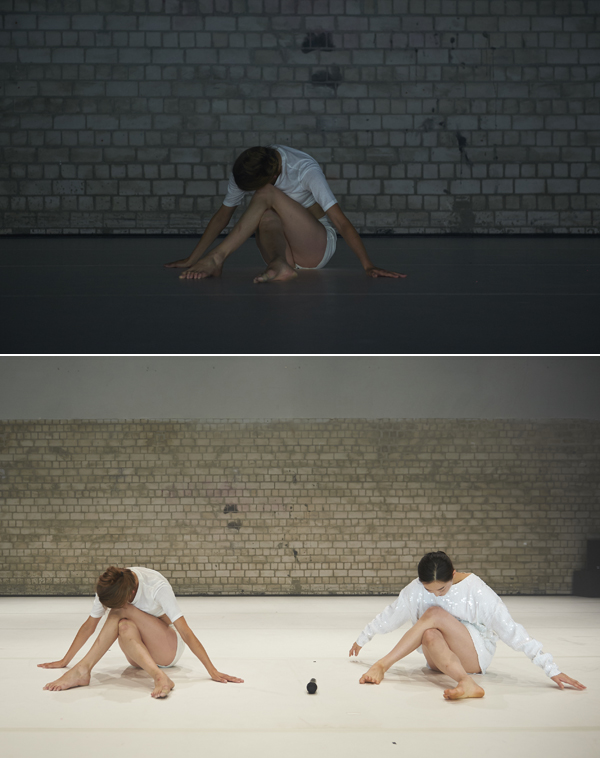

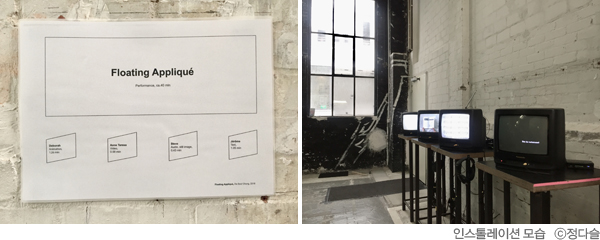

이렇듯 개인적 경험에서 출발한 작업은 2017년 6월 말 캄프나겔의 K1에서 〈Bodyright©〉 라는 제목으로 20분 가량의 솔로로 맨 처음 선보여졌고, 이후 내가 공부했던 함부르크의 MA Performance Studies의 석사학위 논문 역시 같은 주제로 발표하게 되었다. 그리고 이번 레지던시를 통해 2018년 6월 말 〈플로팅 아플리케(Floating Appliqué)〉라는 제목의 40분 가량의 듀엣으로 다시 한 번 캄프나겔의 P1에서 공연되었다. 아플리케란 언뜻 패치워크을 연상시키는 바느질 기법이다. 다양한 모양, 색감, 디자인의 텍스타일들을 자유로운 형태로 잘라내고 다시 조합함으로서 기존의 텍스타일과는 전혀 다른 새로운 디자인을 만들어내는 기법이다.

2017년 선보였던 〈Bodyright©〉은 공연자로서 안무가로서 나의 개인적 경험들을 수집, 조합하는 것이 리서치의 중점에 있었다. 공연자로서의 내 몸 안에 남아있는 움직임들, 그리고 다른 안무가의 작업에서 내가 창조했던 움직임들, 그리고 내 작업이지만 퍼포머들에 의해 공연되었던 움직임들을 조합하고, 퍼포머, 오브제, 음악 등 다양한 공연 요소의 ‘부재’를 통해 안무의 변형 가능성과 소유권에 대하여 질문을 던졌던 작업이었다.

반면 플로팅 아플리케에서는 나의 개인적 경험이 아닌 타안무가들의 오픈 스코어를 활용하고 이를 업사이클링하는 리서치를 통하여 한 가지 소스에서 창출될 수 있는 움직임의 가능성을 도출하는 과정을 거쳤다. 다양한 작업과 안무 스코어를 접하면서 안느 테레사 드 케이르스메이커의 바이올린 파제, 제롬 벨의 여러가지 바이오그라피 작업들, 스티브 라이히의 클랩핑 뮤직 그리고 데보라 헤이의 노 타임 투 플라이를 활용하였다. 이 4가지 작업은 모두 아주 명확한 안무 스코어를 지니고 있지만 동시에 사용 방식에 따라 아주 다양한 결과를 도출해 낼 수 있는 스코어들이다.

특히 데보라 헤이의 노 타임 투 플라이의 경우 솔로 작품을 위한 안무 스코어라고 명시되어 있음에도 불구하고 구체적인 움직임이 아닌 공연자의 공간, 시간의 인지 방식과 방향을 제시한다. 약 15 페이지의 안무 스코어의 경우 단순히 정확한 움직임을 만들거나 작업을 아카이브하기 위한 스코어의 목적을 떠나, 어떤 퍼포머든 자신만의 아답테이션(Adaptation)을 창출해 낼 수 있다. 반면 안느 테레사 드 케이르스메이커의 경우, 2011년 이래 『Choreographer’s Score』라는 제목으로 초연시기에 따라 여러 권의 스코어 북을 출판하고 있다. 안무 스코어는 작업을 창작하기 위한 목적도 크지만 이미 공연된 작업을 도큐멘테이션 하는 중요한 도구이기도 하다. 케이르스메이커의 스코어의 경우, 안무가의 의도부터 작업의 의미, 동작의 순서, 반복되는 횟수, 움직임의 퀄리티 등 작업의 A부터 Z까지 아주 상세하게 담아내고 있다. 그렇기 때문에 스코어북을 통해 누구나 케이르스메이커의 작업을 재현해 낼 수 있기도 하다. 그리고 그녀는 작업의 스코어를 도큐멘테이션으로 활용하면서 이 작업의 소유권이 자신에게 있다는 것을 명확하게 한 것이다.

이렇게 다양한 안무가들의 스코어를 활용하면서 단순히 움직임을 ‘복제’하는 것이 아닌 나만의 오리지널리티(Originality)를 담아내고 스코어를 개발하는 데 이번 작업의 가장 큰 목적이 있었다. 리서치 기간 동안 어떤 움직임이든 ‘복제’가 가능하다고 생각했던 것이 나의 오산이었음을 깨닫기도 하였고, 행동양식, 분위기, 스타일 등의 복제가 가능한지 실험하기도 했다. 그리고 다른 안무가의 스코어에 새로운 의미, 가치, 색채를 더하는 일도, 유명한 안무가의 라벨(Label)을 지우는 것도 쉽지 않은 작업이었다.

이번 레지던시 기간 동안 함부르크를 기반으로 활동하는 중견 안무가 안톄 푼트너(Antje Pfundner)가 멘토로 참여했었다. 안톄는 작업을 시작한 2주차부터 거의 1주일에 한번 약 2~3시간 가량씩 리허설을 찾아왔고 대부분의 시간을 주제와 작업의 방향성에 대해 끝없는 토론을 나누었다. 많은 시간을 함께 할애한 만큼 그녀는 한 팀으로서 아이디어를 던지고 레퍼런스를 알려주거나 현재의 작업이 어떻게 읽히는지 의견을 나누어주었다. 또한 레지던시 기간 동안 내가 경험하지 못했던 부분들을 맞닥뜨리고 어려움과 한계를 느낄 때에도 가장 허심탄회하게 이야기를 나누고 조언을 구할 수 있는 상대였다. 함부르크에서 몇 안 되는 중견 독립 안무가로 활동하고 있는 그녀는 나이를 떠나 동등한 입장에서 매우 솔직한 피드백을 건네주었고 항상 나의 의견과 결정을 존중해주었다. 덕분에 늘 동기부여가 되었고 작업에 큰 힘을 실어주었다.

레지던시 초반에 이미 캄프나겔의 테크니션 디렉터, 조명 디렉터, 음향 디렉터 등과 함께 의견을 나누는 시간이 있었다. 직접 공연장에서 작업을 하는 테크니션들이 아닌 각 파트의 디렉터이었기 때문에 내가 원하는 전체적인 그림과 대략적인 실현 가능성에 대해 이야기를 나누는 자리였다. 백발의 할아버지가 계실 만큼 꽤나 연세가 많은 분들이었다. 그럼에도 불구하고 아티스로서 나의 의견을 가장 존중해주고 나의 상상 중 무엇이 가능한지, 불가능한 것은 어떻게 구현될 수 있는지 진지하게 의논해주었고, 그럴 때마다 전문가의 힘이란 무엇인가가 고스란히 느껴지기도 했다.

레지던시의 결과물은 6월 22일, 23일 캄프나겔 P1에서 2일간 〈플로팅 아플리케〉라는 제목으로, 리미티드 에디션 저녁 프로그램의 작업 3개 중 첫 번째 작업으로 공연되었다. 공연장 앞 통로에는 관객들이 입장 전에 볼 수 있도록 스크린을 설치하여 다양한 스코어를 변형시킨 필름을 전시하였다. 그리고 초연을 마친 다음 날, 공연 전 단 몇 시간의 리허설 동안 많은 큐와 공간 활용을 변형시켜보기로 결정했다. 이미 예민하고 짧은 큐들이 많았기 때문에 음악과 조명 감독님들은 갑작스러운 나의 요구에 당황하시는 듯도 했지만 또 한명의 협업자로 적극적으로 의견을 제시해주기도 하였고 내가 원하는 것을 결국 구현해 내주셨다.

마지막 날, 공연 몇 시간 전까지 이런 저런 변형을 할 정도로 이번 레지던시는 많은 것들을 시도해볼 수 있었던 시간이었다. 이런 겁 없는 실험들은 늘 옆에서 나의 작업을 긍정적인 시선으로 바라보며 응원해준 팀들이 있었기 때문이기도 했다. 그리고 “너의 스코어를 언젠가 이용하고 싶어”라는 가장 인상적인 코멘트와 함께 레지던시 작업이 마무리 되었다.

이번 레지던시에서 경험한 것처럼 한 가지 주제에 몰입하고 계속적으로 리서치를 이어나갈 수 있다는 것은 안무가에게 크나큰 행운이다. 2016년 시작된 생각들이 2018년 비로소 끝맺음이 되었다. 다시 한 번 이 작업과 리서치가 조금 더 깊어질 수 있는 기회가 있기를 바래본다.

정다슬

독일 함부르크와 한국 서울를 중심으로 활동하고 있다. 인간의 성질과 개인이 지니는 가치를 주재료로 하는 작업을 추구하고, 안무의 개념과 가능성을 넓히는 데에 관심을 두고 타장르와의 협업도 지속하는 중이다. 춤웹진에서는 유럽 통신원으로서 2013년부터 비정기적으로 글을 게재하고 있다.