인터뷰

지난 1월 5일 인도의 오래된 도시 뭄바이에서 한국의 (사)춤예술센터가 아시아의 여러나라들과 함께 교류하는 축제인 ‘2024 아시아 댄스 페스티벌(ADF) in Mumbai(& Bengaluru)’를 참관했다. 이 축제는 뭄바이와 벵갈루루로 이동하며 두 번의 공연을 했는데 이 두 공연 모두에서 인도 측 코디네이터와 오거나이저로 활약한 아디티 바그왓(Aditi Bagwat/ 이하 Aditi)의 활약은 여러모로 빛났다. 놀랐던 순간은 그녀가 한국춤을 깊이 이해하고 있었으며, 그 실력으로 한국춤이 추어질 때 마다 인도의 관객에게 친절하면서도 인상깊은 해설을 하는 것을 듣고 나서이다. 게다가 벵갈루루에서는 직접 솔로 작품으로 무대에 까지 올라 댄서로서의 실력을 보여주었으니 완벽한 국제교류의 파트너 인 셈이다.

그녀가 이렇게 한국춤에 대해 이해도 높은 한국춤 전도사가 된 배경의 시초는 2020년까지 거슬러 올라간다. 2020년 코로나가 한창이던 시간, 처음으로 열리려던 ADF에 직접 올 수 없었던 Aditi는 바닷가에서 찍은 dance film을 보냈고 그 영상은 당시 국제교류의 앞날이 불안했던 주최 측의 모든 우려를 녹일 만큼 어떤 강한 에너지를 주었고 교류의 의지를 다지게 했다고 한다. 그렇게 시작된 인연이 쭉 이어져 24년에는 불교무용대전에도 참가하고 성균소극장에서 레지던스를 하며 그 결과로 1시간 넘는 가야금과 카탁(kathak)의 콜라보 즉흥을 보여주었고 적지 않은 찬사를 받았다.

5일의 NCPA(National Center of Performing Art)에서의 공연과 7일의 벵갈루루 BIC(Bengaluru International Center)에서의 ADF의 공식 일정을 마치고 다시 뭄바이로 돌아 온 나를 Aditi가 자신의 집으로 초대해 점심 식사를 직접 요리해 주었다. 한국에서는 병어로 불리는 생선을 인도의 향신료로, 그것도 뭄바이에서만 나는 어떤 허브로 마리네이드하여 구워 놓고, 한국 쌀과 비슷한 쌀로 밥도 짓고, 갈색 렌틸콩을 듬뿍 넣은 달(Dal)을 곁들인 ‘병어구이 정식’이었다(그 음식을 모두 둥글고 평평한 접시에 올려 놓고 먹는 것을 탈리(thali)라고 한다). 해안 도시인 뭄바이에서 한국에서의 반에도 못 미치는 가격으로 바삭하게 구어진 살오른 병어를 춤을 배우듯이 오른손만으로 미학적으로 먹는 강습을 받아 가며 먹었다. 더듬더듬 뼈를 화석처럼 추려내면서 그래 ‘교류의 핵심은 가정방문이고 음식이지’를 마음속 무릎을 쳐가며 저녁 식사를 왼손을 잘 저지하며 저녁식사를 무사히 마쳤다.

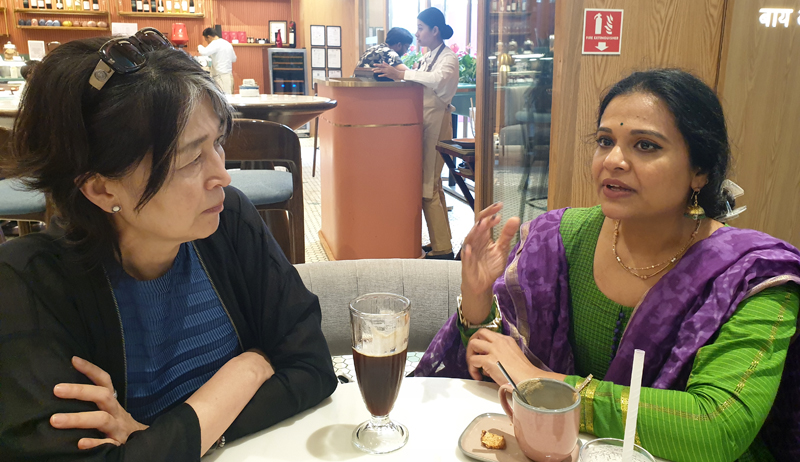

우리는 저녁에 열린 음악공연을 보기 전 시간을 활용해 오랜만에 느껴보는 럭셔리함(한국 떠난지 겨우 일주일 째임)의 진수인 지오 월드 컨벤션 센터 안의 레스토랑으로 자리를 옮겨 본격적인 인터뷰를 시작했다. 통역은 (사)춤예술센터의 Supervisor이자 ADF의 기획총괄 담당 곽명지님이 도움을 주었다.

|

아디티 바그왓(Aditi Bagwat) |

이지현: 우선 본인 소개를 해달라.

Aditi: 내 어머니는 인도 전통 음악의 연주자이자 가수였다. 나는 항상 그 음악을 듣고 자랐고 4살 때부터 춤과 음악을 배우기 시작했다. 그 후로 지금까지 나는 카탁 Kathak1)과 라바니 Lavani2)를 전문으로 하는 인도의 댄서이다.

이지현: 뿐 아니라 여타 다른 기획 활동도 많이 했을 거 같다. 그것도 소개 부탁한다.

Aditi: 그렇다. 그동안 여러 프로젝트와 프로듀싱을 했는데 특히 내가 하는 카탁과 재즈 음악, 카탁과 스페인의 플라멩코와 같이 실험적인 협력 작업을 기획하고 공연해 오고 있다. 뭄바이 뿐 아니라 인도 전역, 해외 여러 곳의 공연 초청을 받았다. 한국도 그 중 한 나라다. 그리고 춤을 가르치고 훈련 시키는 일도 하고 있다. 인도 뿐 아니라 미국과 한국에도 제자가 있다.

이지현: 한국과는 처음 어떻게 인연을 맺게 되었나?

Aditi: 서울에 있는 박누리씨가 내 인스타를 보고 나에게 연락을 해왔다. 2019년 그녀가 뭄바이로 와서 만나게 되었고 성균소극장의 여러 기획을 나에게 소개해 주었다. 그래서 이철진 대표와 연결될 수 있었다. 다음 해인 2020년 ADF가 시작되었고, 코비드 때문에 직접 갈 수 없었던 나는 내 작품 하나를 영상으로 만들어 보냈다. 그 영상은 마로니에 공원에 LED화면을 설치한 후 상영을 했다고 들었다. 그 후 22년 2인무 페스티벌, 23년, 24년에는 불교무용대전에서 공연했고 처음 시행한 성균소극장 레지던스에 운 좋게 선정되어 1달간 서울에 머물렀다. 그때 이후로 매우 가깝게 느껴서인지 내 영혼이 한국에 머물고 있는 거 같다. (웃음)

이지현: 당신이 한국을 가장 잘 아는 인도 무용가임에 틀림없다. 한국에 제자가 있는 것도 놀랍다3). 해외의 제자에 대해 얘기해 달라.

Aditi: 2010년부터 미국에서 가르치기 시작했다. 매우 멀지만 내가 가기도 하고 온라인 수업을 활용한다. 코비드 이전부터 이미 그랬다. 한국의 제자와도 마찬가지다. 운 좋게 한국은 내가 자주 갔으니 별 문제가 없었고 나머지 시간은 온라인 수업을 하며 관계를 유지한다.

한국의 전통춤 매력에 빠져 버렸다

이지현: 나는 Aditi 공연을 24년 불교무용대전에서 처음 봤다. 물론 레지던스한 가야금과의 콜라보는 놓쳤지만 그 공연에 대해서는 여러 사람의 좋은 반응을 들어 확인할 수 있었다. 불교무용대전이 24년 주빈국이 인도여서 더 관심 있게 봤는데, 솔로로 추어지는 바라타나티암이나 카탁을 그렇게 가까이서 보는 경험은 특별했다. 춤을 직접 보니 관심이 생겼고 인도 춤에 대해 궁금해지기 시작했다.

Aditi: 나는 이철진 대표와 교류를 해보기로 한 후, 한국의 춤이 인도에 와야 하고, 인도의 춤이 한국에 가야 한다고 생각했다. 그러려면 한국춤을 초청해 줄 수 있는 기관을 물색했다. NCPA(National Center of Performing Art)의 무용분야 대표인 스왑노칼파, 바라타 대학의 치트라, BIC(Bengaluru International Center)등의 무용가들을 한국춤예술센터에 소개했다. 이철진 대표가 작년 이맘 때 인도에 와서 공연했고, 앞의 무용가들이 작년에 한국에서 공연했다. 그리고 2024 ADF in Mumbai에 한국춤이 오는 건 당연하다. 뭄바이의 NCPA는 공연예술의 국립기관이고 벵갈루루의 BIC 역시 국제교류를 주로 하는 센터여서 적절했다고 본다. 이번에 네가 특강을 했던 바라타 대학(Bharata College) 역시 인도의 대표적인 춤 ‘바라타나티암’ 교류의 주축이 될 수 있는 훌륭한 대학이다.

이지현: 몇 년간 교류가 매우 자연스럽게 이어져 온 것 같다. 그렇게 진행을 하면서 느낀 것이 있다면?

Aditi: 나에게 매우 특별한 일이라고 생각한다. 그리고 다른 인도 무용가들 역시 그렇게 생각할 것이다. 게다가 더 행복한 건 내가 느꼈던 어떤 마법 같은 순간을 한국에 오게 될 인도의 무용가들도 느낄 것이라는 것 때문이다.

이지현: 마법 같은 순간이라니?

Aditi: 22년 처음 한국에 갔을 때, 한국의 악기인 장구와 북을 보았고, 라이브 연주에 맞춘 살풀이 춤을 보았는데 그때 한국의 오리지널한 음악과 춤의 매력에 빠져버렸다. 나는 개인적으로 티비를 안보기 때문에 그전까지 K-드라마, K-팝을 접해보지 못했고 한국에 대한 지식이 없었다. 그런 상태에서 한국의 전통 음악과 춤은 충격적이었다. 한국의 다른 문화보다 전통춤과 음악을 먼저 접한 것이 행운이라고 생각한다.

이지현: 혹시 일본이나 중국 문화에 대해서는 어떤가?

Aditi: 인도 내에 일본이나 중국의 춤이나 음악에 대해서는 간간히 사진이나 다른 매체를 통해 접할 수 있다. 일본의 대고와 가부키, 노오는 인도에서는 상당히 유명하다. 중국은 동양 음악으로 알려져 있다. 한데 한국은 거의 알려져 있지 않다. 한국에 왔던 인도의 무용가들 역시 한국에서의 모든 경험이 매우 신선하고 즐거운 경험이었다고 이구동성으로 말하는 것을 봐도 한국의 문화는 우리에게는 매우 새롭고 매력적이다.

구루에게 배워 구루를 뛰어 넘는 새로운 것을 해야 한다

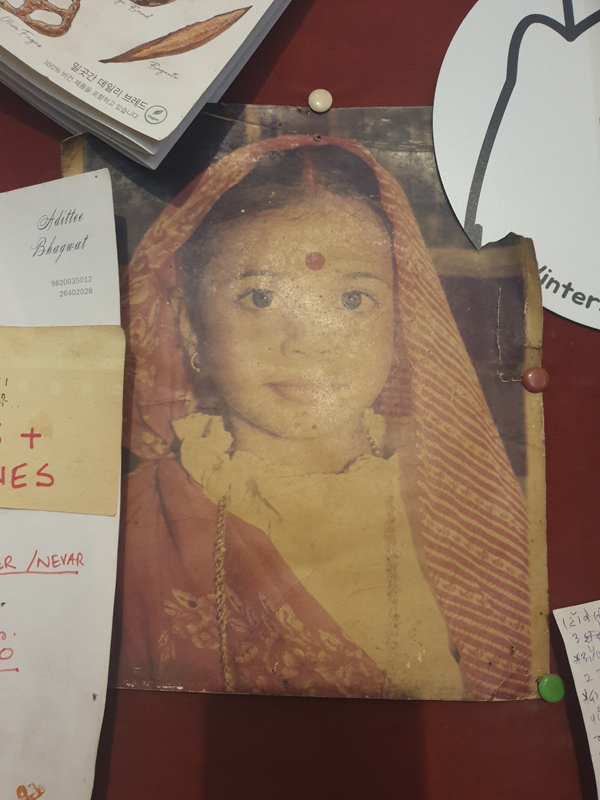

이지현: 4살 때부터 무용을 배웠다고 했다. 한 번도 멈춘 적이 없나?

Aditi: 그렇다. 40년 정도 한 거 같다.

|

춤을 시작할 무렵 |

이지현: 인도춤에도 인간문화재(국가무형유산) 같은 개념이 있나?

Aditi: 인도에서는 국가무형유산 같이 국가가 지정을 하는 시스템은 아니지만 많은 구루 Guru가 있고 구루를 존경한다. 또 전통의 형식을 가지고 새롭게, 창의적으로 창작하고 성장시킬 수 있는 기회에 지원한다. 즉흥도 많이 장려한다.

이지현: 전통 자체를 중요시 하는 게 아닌가?

Aditi: 훌륭한 구루의 것을 배워 구루를 뛰어 넘는 새로운 것을 만들 때 좋은 아티스트로 인정을 받는다. 구루에게 배웠다면 구루보다 한 발 더 나아가야 한다.

이지현: 전통 형식이 잘 남아있다고 느꼈고 그러기 위해서는 전통 형식 자체를 보존 하는데 중점을 둘 거 같았는데 의외다.

Aditi: 구루는 가르칠 때, ‘이거는 이거다’하고 정확히 가르친다. 하지만 그것을 가지고 새로운 것을 만들었을 때 더 예술가로 인정을 해준다. 전통에 머무는 것을 가르치는 것이 아니라 그것을 가지고 새로운 아이디어, 혁신적인 것, 창의적인 것을 하라고 전통을 가르친다. 인도에서 이것은 매우 중요하다.

이지현: 그렇다면 어느 정도까지 새로움을 허용하는가?

Aditi: 한계는 없다. 의상, 음악, 얼굴 연기 등에 한계를 두지 않는다. 그것이 마음에서 나온 진실된 것이라면 무엇이든 가능하다.

이지현: 그 지점이 많이 낯설게 느껴진다. 인도춤 공연을 보면서 궁금한 게 있었다. 바라타 나티얌, 카탁, 오디시 등 춤의 형식이 항상 명기되어 있지만 같은 형식 안에서도 각각의 작품이 다 다른 것을 보고 그렇다면 안무자가 있다는 것이고, 안무자가 있으면 그것은 창작이 되었다는 건데(그간 내가 본 솔로의 인도춤들은 대부분 댄서가 안무자였다), 그럼 어디까지가 전통이고 어디부터 개인적 창작일까하는 의문이 생겼었다. 이는 전통춤의 보존과 변형이라는 중요한 이슈이기도 하다.

Aditi: 네가 인도춤을 보면서 개인 창작의 느낌을 받은 건 아마 인도 춤사회에서는 개인성을 매우 중요하게 생각하기 때문일 것이다. 군무라고 달라지는 건 아니다. 구루들은 항상 너의 생각과 스타일, 너의 생각을 춤에 담으라고 하신다.

이지현: 그렇게 교육받은 사람들이 또 구루가 되는 것 아닌가?

Aditi: 음.. 한참 후에 될 수 있겠지.

이지현: 그럼 구루가 되는 기준은 뭔가?

Aditi: 음.. 학생들이 구루라고 부를 때이다. 그런 순간은 자연스럽게 찾아온다.

이지현: 그렇다면 전통춤의 기술도 완벽해야 하지만 창의성에 대해 강조를 한다든지 제자들이 자신을 넘어 예술가가 되도록 이끄는 능력도 있어야 하는 건가?

Aditi: ‘구루’는 기교를 갖춘다고 되는 것이 아니다. 자신이 가르치는 춤을 추는 방식이 학생들의 삶에 영향을 미치고 있는가 아닌가가 구루인지를 결정한다. 그렇지 않으면 ‘그냥 선생님’이다. 그저 춤을 가르치고 기술을 가르치는 선생님이지 구루는 아니다. 구루는 학생의 인성과 삶의 방식에 영향을 주어야 한다.

인도의 춤교육 제도

이지현: 지난 6일 바라타 대학(Bharata College of Fine arts & Culture)에서 한국춤 워크샵과 강의가 있었다. 그리고 학생들과 짧게 대화를 나누는 시간도 있었다. 나는 ‘한.인도 춤교류: 만나고, 느끼고 나누자’라는 주제로 짧게 발제를 했고 학생들의 진지한 질문과 반짝이는 눈빛, 다른 문화에 대한 호기심과 열린 자세에 깊은 인상을 받았다. 바라타 대학이 인도 춤교육에서 중요한 위치를 갖는다고 들었다.

Aditi: 바라타 대학은 오랫동안 바라타나티암을 가르치고 연구해 온 두드러진 기관이고 전문교육기관이다. 설립자인 Sandya Purecha 박사는 바라타나티암계의 큰 스승이다. 그야말로 구루이다. 그녀는 가르침 뿐 아니라 저술 등으로도 눈에 띄는 업적을 갖고 있다. 학위를 줄 수 있는 대학이어서 중요하기도 하지만 그들의 훈련과정이 굉장히 엄격한 걸로도 정평이 나있고 그래서 많은 학생들을 갖고 있는 걸로 알고 있다. 모든 연령의 학생을 받아 바라타나티암만을 전문적으로 가르치는 학교인 셈이다.

뭄바이에 있는 나란다 무용 연구 센터(Nalanda Dance Research Centre)는 인도 고전 무용 양식의 보존과 육성에 전념하고 있는데, 뭄바이 대학교과 제휴된 나란다 춤 예술 대학(Nalanda Nritya Kala Mahavidyalaya)을 운영하며, 무용 분야의 학사, 석사 및 박사 과정을 제공하고 있다. 이철진 대표가 작년에 와서 공연을 하고 렉쳐를 한 곳이 나란다 대학이었다. 바라타 대학은 나란다 연구센터와는 조금 다른 성격이고 특이한 위치를 갖고 있는 학교이다.

이지현: 그러면 Aditi 역시 대학에서 카탁을 전공한 것인가?

Aditi: 우선 설명해야 할 것이 있다. 나는 어릴 때부터 카탁을 배웠고 그때는 이런 교육이 존재하지 않았다. 옛날 방식으로 나의 구루 Roshan Kumari에게 일대일로 배웠으며 구루는 나에게 사람들을 어떻게 존중해야 하는지, 대화는 어떻게 해야 하는지, 음식은 어떻게 먹어야 하는지 일일이 가르쳐 주셨다. 바라타대학의 Sandhya 구루에게는 12살 때 배운 적이 있는데 그때는 집에서 학생을 가르칠 때였다. 아직 바라타 대학은 없었고, 그녀는 카탁, 바라타나티암, 오디시 등의 여러 춤이 함께 추는 작품을 안무를 했었고 그것을 위해 나는 그녀를 찾아가 배웠었다.

이지현: 뭄바이는 오래된 도시이다. 뭄바이가 춤의 인구가 많은 편인가?

Aditi: 꼭 그렇게 얘기할 수 없다. 인도 전 지역에 지역의 춤, 민속춤이 있기 때문에 전통춤, 민속춤 다 망라하면 뭄바이에 몰려 있다고 얘기할 수 없다. 남인도의 경우는 아이들에게 악기와 노래와 춤을 기본적으로 가르친다. 그리고 물론 그 교육은 구루들이 한다. 인도의 예술교육은 구루를 통해 이루어진다. 지역으로 가면 특히 학교 같은 곳은 없다. 네, 다섯 살이 되면 개인 구루에게 가서 배운다. 그것은 전문적인 가수가 되거나 무용수가 되기 위한 것이 아니라 기본적인 예술교육이다. 인도의 예술은 매우 오래되었기 때문에 예전부터 전수되어 오던 구루를 통한 교육으로 진행되는 것이다. 사람에게서 사람으로 이어진다. 구루는 대학과 상관이 없었다. 예술가가 키워지는 방식은 좀 다른데, 전문적인 음악을 만들고 춤을 만드는 일은 가족과 자손에게로 대대로 이어져 왔다. 그 역시 학교나 대학 시스템이 아니라 사원에서 춤을 보고 배우고, 사원에서 춤이 만들어져 왔던 것이다. 대학이 나타난 건 40여년 밖에 안되는 일이다.

곽명지: 저는 여기서 궁금한 게 하나 있는데, 우리 문화로 바꿔 이해해 보자면 춤을 만들고 추는 집안이 있었다는 건 우리 식으로 보자면 세습무 집안과 비슷할 거 같다. 혹시 그럼 그런 집안에 대해 일반인과 다르기 때문에 터부시 하는 건 없을까가 궁금하다.

Aditi: 인도에서는 전혀 그렇지 않다. 왜냐하면 인도에서의 음악과 춤은 삶의, 생활의 일부이기 때문이다. 오랫동안 그래왔기 때문에 성스러울 것도 없고 터부시할 것도 없는 일상이다.

이지현: 그러면 춤에서의 성비는 어떤가? 남성 무용가와 여성 무용가의 비율은?

Aditi: 오히려 남성 무용가가 많았다. 거의 70%가 남성들이었다. 예전에는 특히 유명한 구루는 모두 남자였다. 여성이 늘어난 건 여성들이 집 밖으로 나오는 게 자유로워 지면서 부터이고 그렇게 오래되지 않았다. 요즘은 60% 정도가 여성으로 보인다. 나의 Kathak 구루인 Roshan Kumari, Nadita Puri와 Odissi 구루인 Jhelum Paranjape도 모두 여성이었다.

이지현: 그럼 아까 질문으로 돌아가서 Aditi는 어릴 때는 구루에게 배웠고 커서는 어땠나?

Aditi: 내가 20대가 되었을 때 아카데미와 컬리지가 활성화되어 아카데미에서 배웠고 대학에 갔다. 2001년에 B.A.를 받았고, 2002년부터 석사과정을 밟아 Kathak으로 석사학위를 받았다. 그리고 심리학에 관심이 있어서 심리학 석사학위도 갖고 있다.

이지현: 요즘 가르치는 일은 어떻게 하고 있나?

Aditi: 현재는 12명의 작은 그룹을 가르치고 있는데 옛날 구루의 방식을 따르고 있다. 이 그룹은 가족과 같고, 나는 이들에게 춤을 가르치는 것 뿐 아니라 춤과 인생에 대해서 많은 이야기를 나눈다. 영화도 같이 보고, 느낀 것에 대해 토론도 하며 그들은 힘든 일이 있으면 나에게 갖고 와 함께 얘기한다. 이 그룹은 매우 작은 편인데 나는 진짜로 배우고 싶어 하는 사람만을 가르치려 한다.

이지현: 연습실은 따로 가지고 있나?

Aditi: 옛날 구루처럼 개인 수업은 내 집에 마련된 공간에서 하고 큰 공간이 필요할 땐 렌트해서 공간을 이용한다.

이지현: 창작을 위한 시간은 어떤가?

Aditi: 학생들을 가르치고 다른 시간엔 음악가를 만나고 다른 무용가들을 만나 창작 작업을 한다. 라바니 프로젝트, 재즈 음악 프로젝트, 플라멩고 협업 작업을 진행 중이다.

|

아디티 집의 쉬바상 |

정부의 지원보다는 기업의 후원

이지현: 그런 작업을 할 수 있는 물적 지원은 어떤가?

Aditi: 인도는 정부나 극장이 직접 지원해 주거나 제작을 하는 경우는 드물다. 거의 없다고 볼 수 있다. 그래서 우리는 직접 기획을 하고 티켓을 열심히 팔아 제작비를 충당한다. 또는 축제를 통해 무대에 오른다. 내가 활동한지 오래되다 보니 대기업이 추진하는 이벤트나 공연의뢰가 오는 편이다. 퓨전 프로젝트나 컬라보 프로젝트들이 기업의 후원을 받는 경우가 많다. 그렇다고 많은 무용가가 이런 방식으로 활동하는 건 아니다. 내가 좀 다른 활동을 만들어 가는 편에 속한다.

이지현: Aditi가 춤을 만들고 추는 일을 중심에 놓고 있으면서도 여러 기획을 스스로 만들어 나가는 모습이 이제야 이해가 된다. 이번 ADF in Mumbai에서 보여준 기획력과 실행력을 키워준 것도 그런 방식으로 자신을 기획해 오면서 살아왔기 때문이었다는 것을 알게 되었다. 경의를 표한다.

Aditi: 많은 시간을 활동하지 않았나 40년 정도 되니 가능해진 일이다. 만약 이렇게 오래 했는데 사람들이 나를 모른다면 너무 슬플 거 같다.

이지현: 작년 레지던스에서 가야금과 협업을 진행했다. 가야금과 협업은 어땠나?

Aditi: 한국 가야금과 협업을 한 건 이번이 처음이 아니다. 2012년 뉴욕의 BAM(Brookelyn Academy of Music)의 펠로우쉽을 받게 되었는데 그때 초청 받은 아티스트가 30명 정도였고 정말 다양한 국적의 예술가들이 모였었다. 그곳에서 가야금으로 창작 작업을 하는 박경소님과 판소리꾼인 성희경님과 작업을 한 적이 있다. 그때 판소리와 가야금을 처음 만났고 한국 음악을 처음 접하게 되었고 다른 장르의 아티스트와의 협업을 경험했다. 그 좋은 기억으로 이번 작업을 진행하였고, 이번에는 좀 더 창의적인 시도를 확대하려고 했다. 연주자를 만나 1주일 내내 함께 있으며 작업할 수 있는 시간이 충분해서 좋았다. 그 결과 가야금 곡 4개를 가지고 작품을 만들어 1시간 이상을 공연할 수 있었다.

이지현: 얘기를 나누다 보니 어느 덧 시간이 많이 흘렀다.. 우리는 인도 전통 시장도 가야 하고 공연도 가야 하니 이야기를 정리해야 할 거 같다. 이번 ADF에서 뭄바이, 벵갈루루 모두 Aditi의 공연 해설이 있었다. 저는 사실 그 해설을 듣고 많이 놀랐고 자극을 많이 받았다. Aditi의 한국춤을 관객에게 설명하는 솜씨에서 한국춤에 대한 깊은 이해와 준비도 놀라웠지만 인도춤 댄서이기 때문인지 그 두 춤을 비교하여 관객에게 설명하면서 관객이 새로운 춤을 받아들일 수 있도록 친절하게 이끌어 가는 모습이 인상적이었다. 인도에서 공연 중간에 해설을 하는 게 일상적인가?

Aditi: 경우마다 다르다. 예를 들면 내가 하는 카탁 플라멩고 협업 공연에는 중간 설명이 없다. 그런데 이번에 해설에 공을 들인 이유는 한국의 춤이 인도 관객들에게 매우 새로운 것이기 때문이었다. 이종호님이 추신 〈선비 학춤〉을 예를 들면, 선비의 복식은 눈으로 보이지만 선비가 무엇인지 그가 왜 학춤을 추는 지에 대해서는 이야기를 설명할 필요가 있다고 봤다. 선비가 공부를 하다가 밖에 나와 날아가는 학을 보고 그 학을 만나고 그 몸짓을 흉내 내다가 결국엔 학이 되어 춤을 추는 것으로 설명을 했다. 인도의 관객은 스토리를 중요하게 생각하기 때문에 그들에게 이 춤에 다가가기 좋게 하기 위해서 그런 초점으로 설명을 했다.

나는 인도의 관객이 한국의 전통춤을 알아가기 위해 이제 첫발을 뗐다고 생각한다. 앞으로 지속해서 만나야 한다. 그것이 쌓여 점점 깊이 느끼고 이해하게 될 것이라고 본다.

이지현: 긴 시간 인터뷰 감사합니다. 앞으로 한국에서, 뭄바이에서 또 만날 수 있기를 바라겠습니다. 통역해 주신 곽명지님도 수고하셨습니다.

─────────────────────────

1) 인도의 대표적인 춤을 8개를 꼽든 5개를 꼽든, 대표 춤 안에 꼭 들어가는 북인도의 전통춤이다. 이 춤의 어원인 카타카는 힌두어로 ‘스토리텔러’를 뜻한다. 주로 힌두 서사시의 내용을 노래와 음악과 춤으로 표현하는 서사적이고 매우 표현적인 춤이다. 발목에 여러 개의 방울을 묶은 궁구르(ghunghru)를 차고 하는 화려하고 리드미컬한 풋워크가 특징이다.

2) 뭄바이가 있는 마하슈트라 주의 민속음악과 무용 형식

3) 1년 전 Aditi의 유투브에 우리의 고궁을 배경으로 한국인 제자들과 찍은 Lavani in Seoul: Aditi Bhagwat, Noori, Eunseong and Aisha의 영상이 4만 건이 넘는 조회수를 기록하였다. https://www.youtube.com/watch?v=PSHEnBDkJmg.

이지현

1999년 춤전문지의 공모를 통해 등단했다. 2011년 춤비평가협회 회원이 되었으며, 비평집 『춤에 대하여 Ⅰ, Ⅱ』를 출간했다. 현장 춤비평가로서 왕성한 비평작업과 함께 한예종 무용원 강사를 역임하고, 현재 아르코극장 운영위원과 국립현대무용단 이사로 활동하고 있다.