기획ㆍ특집

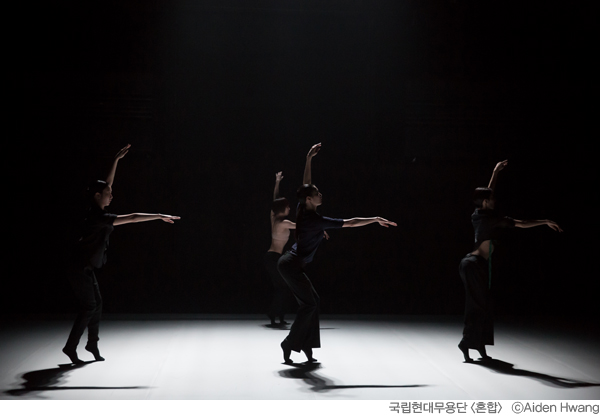

지난해 12월 국립현대무용단 제3대 예술감독으로 취임한 안성수의 안무로 오른 〈혼합〉(3월 24-26일, 자유소극장)이 끝난 뒤, 춤비평이 업인 지인이 다가와 소감을 물었다. 나는 “춤비평가가 아니라 ‘음악평론가’로 이 공연을 보았다는 것에 매우 흐뭇하다”고 말했다.

총 10개의 장면으로 구성된 〈혼합〉에는 여섯 곡의 전통국악이 사용되었다. 궁중춤인 ‘춘앵무’를 선보인 ‘#1 인트로’에는 궁중음악이, ‘#2 보렴’에는 남도 잡가가, ‘#3 양금’에는 양금 중심의 정악곡이, ‘#4 가야금 산조’와 ‘#5 거문고 산조’에는 산조가, ‘#10 피날레’에는 무용수가 부르는 창사(唱詞)가 나왔다.

이처럼 사용된 음악은 대중과 거리를 좁히고자 하는 ‘창작국악’과 달리 보존과 전수로 그 명맥을 잇고 있는 ‘전통국악’들이었다. 어떻게 보면 오늘날 국악계에서도 창작을 위한 소스로도 적극 활용하지 않는 음악들이기도 하다. 그런데 막상 그 음악들이 안성수의 춤 언어와 접목되니 그 가치가 달라보였다. 안성수의 춤론을 받치고 있는 그의 음악사용법은 분명한 지론을 품고 있다. 그의 인터뷰(월간 '객석' 2009년 7월) 중 일부를 인용해본다.

Q. 음악적 해석과 감수성이 탁월한 안무가로 평가받고 있는데, 어떤 식으로 훈련한 것인가?

A. 내가 무용을 배운 줄리어드에선 많은 선생님들의 메소드 자체가 발란신으로부터 내려왔다. 때문에 음악적으로 굉장히 정확하고 빠르고 날카로웠다. 그런 트레이닝을 통해 무용을 배웠기 때문에 당연히 음악에 예민할 수밖에 없었고, 그때 했던 공부들이 지금도 많은 도움이 되고 있다. 이후로는 끊임없는 안무를 하다 보니 절로 훈련이 되었다.

Q. 사실 음악과 무용은 불가분의 관계이긴 하지만, 또 미묘한 긴장 관계에 있기도 하다. 무용이 음악을 표현하는 수단으로 보일 수 있는 위험성에 대해서는 어떻게 생각하는가?

A. 음악에 대한 표현이 직접적으로 나와 버리면 그럴 수 있겠지만, 일련의 단계를 거치기 때문에 괜찮다. 음악이란 구체적 정보를 추상적으로 바꾼 후, 그 추상을 가지고 다시 구체적인 움직임으로 만드는데, 그런 추상화 단계를 거친 움직임들은 음악을 그대로 표현하는 수단이 되지는 않는다.

그의 이러한 고백은 그가 춤을 빚는 상상력과 춤의 부력(浮力)이 음악에 있음을 느끼게 한다.

〈혼합〉의 매력은 관객들이 음악을 통해 쉽사리 떠올릴 법한 장면을 단순히 춤으로 그려내는 데에 있지 않았다. 전통국악들은 안성수 특유의 발레처럼 뻗는 동작, 느리게 흐르다가 강하게 도는 인위적인 터닝 동작 등과도 쉽사리 어울리지도 않는다. 내가 ‘혼합’을 보면서 느낀 것은 안성수의 변화였다. 음악으로 파고드는 치열함, 음악 속에 들어가 있는 ‘춤적 성분’을 캐내기 위해 찔러 넣는 탐침(探針)의 깊이, 그리고 그것을 캐내기 위한 곡괭이질의 부지런함이 이 작품에서 뜨겁게 느껴졌다고 할까.

60분이 조금 안 되는 〈혼합〉의 심장은 전통음악의 뼈대를 이루는 3박자와 4박자의 호흡으로 뛰고 있었다. 한국춤을 전공한 여성 무용수들(4명)과 현대춤을 전공한 남성 무용수(1명)는 홀수박(3박자) 특유의 어긋남과 기우뚱한 균형감을 춤으로 연출했고, 짝수박(4박)에 걸맞는 움직임으로 균형감과 잘 잡힌 구도의 미학을 선보였다. ‘#3 양금’에선 세 박자의 리듬감을 몸에 입고 너울거렸고, 그 리듬감을 ‘#4 가야금 산조’에서의 장단으로 연장-확장시켰으며, ‘#5 거문고 산조’에선 두 박의 중모리로 호흡 흐름에 변화를 주었다. ‘혼합’의 매력은 한 마디로 홀수 박과 짝수 박이 만드는 묘한 리듬감에 있었다.

〈혼합〉을 보면서 떠오른 것은 안성수가 이끌던 안성수픽업그룹이 2001년에 선보였던 〈시점〉이었다. 당시까지 만들었던 소품을 연결한 옴니버스 작품으로, 버르토크의 ‘이상한 중국 관리’와 여성 독무, 바흐의 하프시코드 협주곡과 군무, 라벨의 ‘볼레로’와 군무 등으로 엮인 것이었다.

물론 2001년과 2017년 사이에 그는 음악을 중심에 둔 여러 작품을 안무하고 출연했다. 그런데 나는 왜 이 작품을 떠올렸던 것일까. 그 이유는 앞서 말한 대로 음악을 대하는 안무가로서의 안성수의 변화된 접근법과 노력 때문이었다.

〈시점〉은 ‘가시적 선율의 춤적 가시화’로 볼 수 있겠다. 반면, 오랜 시간이 흘러 내 눈 앞에 당도한 〈혼합〉은 ‘은유된 박자의 춤적 가시화’였다. 과거에 그가 춤을 통해 음악을 들려주는 데에 그치고 만족했다면, 지금은 음악 속에 내재된, 그 보이지 않는 것을(앞서 나는 이것에 대해 ‘춤적 성분’이라 했다) 가시화하기 위해 노력한 내공이 〈혼합〉을 통해 진하게 느껴졌다는 것이다.

‘#5 거문고 산조’에는 거문고 산조가 흘러 나왔다. 네 명의 여성 무용수는 사각의 대형을 만들었고, 남성 무용수는 산조와 전혀 다른 음악(‘Love the way you lie’)이 크게 흘러나오는 헤드폰을 착용한 채 그 음악에 도취되어 있었다. 네 무용수와 전혀 다른 힙합류의 춤을 추다가 묘하게 합류하기도 했다. 각기 다른 두 개의 춤 언어와 두 종류의 음악이 혼재되었지만 그 섞임이 어색하지 않았다. 철저히 계산되고 설계된 ‘안성수식 혼란’이었다. 한편, 이러한 ‘혼란’ 속에서도 ‘규칙’의 묘미가 살아있기도 했다(이 또한 안성수의 매력이다).

‘#6 Three line dance 1’ 대목에는 슈만이 작곡한 피아노 4중주의 빠른 대목이 흘러나왔다. 한국의 전통음악이 흐르던 공간은 서양의 클래식으로 채워졌고, 음악의 속도도 빠르게 변화되었다. 다섯 무용수의 동선과 춤의 곡선 역시 현란하게 바뀌었다. 모든 게 갑작스레 변한 것 같았다.

하지만 자세히 들여다보니, 그 안에는 앞서 세 박자 계통의 음악과 함께 선보이던 움직임들이 올올히 살아 있었고, 빨라진 음악의 흐름을 타고 동작의 속도가 빨라져 있었을 뿐이었다. 느리게 흐르던 전통음악의 세 박자와 그 ‘춤감’이, 세 박자 계통의 리듬을 타고 흐르는 슈만의 음악 속에서도 묘하게 존재하고 있었던 것이다. 한국춤과 현대춤이 흐르는 춤의 공간에서 음악 역시 이질적인 음악이 연동되고 있음을 느낄 수 있었다.

현대춤의 안무가들은 국악을 많이 사용한다. 현대춤이라는, 포스트모더니즘으로 빚은 이 춤의 그릇은 이 이질감과 혼재의 상태를 허용한다. 하지만 어떤 이의 춤은 정말 산만하다. 예를 들어, 설익은 안무가는 산조(散調)라는 음악에서 (흩을) ‘산(散)’에만 방점을 찍는다. 그리고 말한다. 내 작품은 자유로 빚은 춤이라고. 조절하다, 균형을 잡다라는 뜻의 ‘조(調)’는 쳐다보지도 않는다. 음악에 담긴 수열(數列)과 배열에 대한 탐구를 게을리 한 자신을 ‘자유로움’으로 포장하는 것이다. 이질적 요소들을 합(合)하기 위한 치열함과 연구하는 자세는 없고 혼란스러움(混)만 있을 뿐이다. 이질적 음악과 무용을 한데 쏟아 붓고 진행하는 ‘혼합’식 작업에는 치밀하고 치열하게 ‘봉합’하고자 하는 자세가 필요한데 말이다.

그래서였을까. 춤 보러 갔다가 춤보다 앞선 그들의 말과 개념에 지친 적이 한 두 번이 아니었다. 그런데 〈혼합〉을 보고나서 간만에 세공된 춤을 만난 것 같다는 생각이 들었다. 서양의 현대춤으로, 한국의 전통음악을 다시 들여다보는 시간이기도 했다.

음악 듣고 글 쓰며 부지런히 객석과 책상을 오가는 음악평론가. 급변하는 공연 생태계에 관한 충실한 ‘기록’이 곧 미래를 ‘기획’하는 자료가 된다는 믿음으로 활동하고 있다.