기획ㆍ특집

아비뇽 축제의 새로운 예술감독 <올리비에 피 (Olivier Py)>

2014년 아비뇽 축제의 새 예술감독을 맡게 된 올리비에 피(Olivier Py)는 1998년 오를레앙 국립 드라마 센터 (Orléans National Drama Centre)의 감독이었으며, 그 후 2007년부터 2011년까지 프랑스 국립 오데옹 극장 (French national Odéon-Theatre) 예술감독을 맡은 바 있다.

올리비에 피가 처음 아비뇽 축제를 맡았던 2014년은 공연예술계 종사자들의 파업으로 많은 축제 및 공연이 취소되는 등 프랑스 공연계에 큰 타격이 있었다. 아비뇽 역시 축제 초반의 공연들이 취소 되는 등의 어려움으로 다소 긴장된 상황에서 그 첫 시작의 문을 열어야 했다.

올해 아비뇽 축제 프로그램을 보면 예년에 비해 무용 공연이 눈에 띄게 줄었다. 새 예술 감독이 연극 분야이기 때문일 것이다. 프랑스 무용 관계자들은 올리비에 피의 안무가 선정 및 프로그램 기획에 관해 날카롭게 지켜보고 있는 듯하다.

올해 아비뇽 축제에서는 무용부분에서 명성있는 두 안무가의 신작발표가 있었다. 호페쉬 섹터(Hofesh Shechter)와 앙줄랭 프렐죠카쥬(Angelin Preljocaj)의 신작을 소개하고자 한다.

호페쉬 쉑터의 프랑스 초연 신작 <바바리안>

이 작품은 올해 7월 베를린에서 세계 초연을 갖고 며칠 후 아비뇽에서 프랑스 초연을 가졌다. 작품 제목 “바바리안(Barbarians)”은 “야만인”, “미개인”이라는 뜻으로, 작품은 3부작으로 나누어진다.

공연은 (무용수 없이)강렬한 사운드와 조명으로만 시작된다. 그때야 공연이 시작되기 전 스테프들이 관객에게 소음방지 귀마개를 나누어준 이유를 알 수 있었다. 곧 새하얀 긴 티셔츠, 바지, 양말까지 신은 젊은 무용수 6명이 등장한다. 강한 비트에 정확히 계산된 춤과 조명은 시. 청각적으로 관객을 압도시키기에 충분했다. 상체를 약간 구부정하게 사용하면서 손끝이 살아있어 빠른 동작을 할 때면 원시적인 느낌도 들고 억압당한 상태 같기도 하다. 중간중간 발레 테크닉이 보이기도 했는데, 안무가는 첫 번째 파트와 두 번째 파트에 바로크 댄스를 접목시켰다고 한다.

한 여성과 호펙쉬 섹터간의 대화의 음성이 들린다. 여성의 음성은 기계음에 가깝다.

무용수들은 그 자리에 멈춰 서서 시선을 낮게 깔고 가만히 그 소리를 듣기도 하고, 따라 외치기도 한다. “I see you, I know who you are!”

6명의 무용수들은 음악이 나오면 함께 춤을 추고 음성이 들리면 그 소리에 집중한다. 초점 없이 무표정한 무용수들의 모습은 마치 세뇌교육이라도 당한 집단 같은 느낌이었다. 특히 한국 무용수 김예지의 연기가 참 인상적이었다. 첫 번째 파트는 6명의 무용수들이 일렬로 서서 나체의 상태로 암전 되면서 끝이난다. 나체 상태의 모습이 아름다우면서도 취약한 존재로 느껴졌다.

두 번째 파트에는 5명의 무용수들이 나온다. 어두운 조명 아래 얼핏 나체인 듯 보이지만, 온몸에 완전히 밀착된 레오타드 스타일로 금색 의상을 입고 있다. 첫 번째 파트가 정해 놓은 춤, 절제된 감정이었다면, 두 번째 그룹은 바로크 댄스처럼 클래식한 춤을 추기도 하고, 때로는 와일드하게 자기 기분에 젖어 프리스타일 춤을 추기도 했다.

마지막 파트는 남녀 듀엣이다. 다소 느릿한 움직임과 옛날 영화에나 나올 법한 의상만 봐도 한눈에 노인 커플임을 느낄 수 있다. 공연은 앞의 두 그룹이 다시 나와 세 그룹이 함께 춤을 추면서 끝난다. 마치 서로 다른 세대간의 만남으로 보였다.

공연이 끝나자 관객들은 서로 “몇 번째 파트가 좋았어?”라고 물어보는 분위기였다. 개인적으로는 첫 번째와 두 번째 파트가 좋았는데, 관객마다 그 의견이 확연히 다른 점이 흥미로웠다. 프랑스 주요 일간지 르몽드는 ‘공연이 채 끝나기도 전, 박수가 공간을 휩쓸고 있었다’ 라고 평가했다.

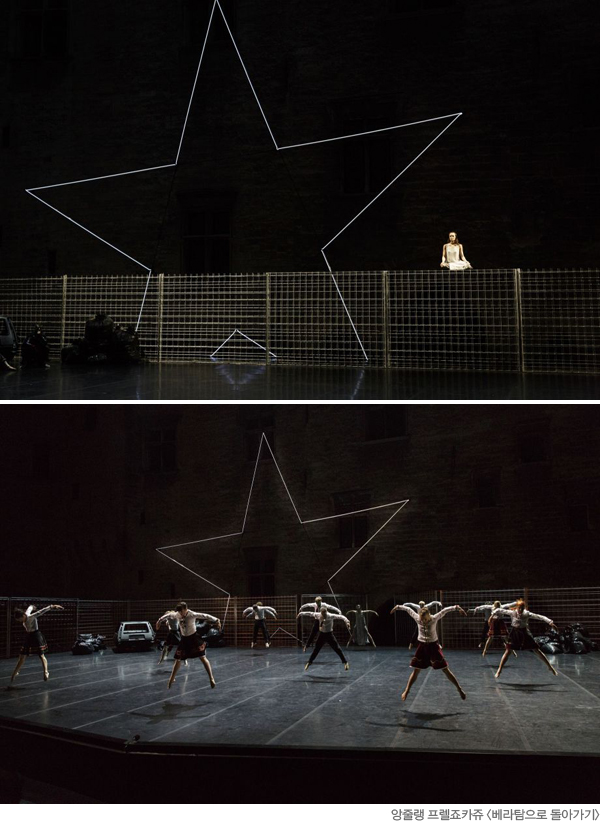

앙줄랭 프렐죠카쥬의 세계 초연작 <베라탐으로 돌아가기>

베라탐(Berratham)은 도시 이름이지만, 실제로 존재하는 곳은 아니다. 이번 작품은 소설가 로랑 모비니에(Laurent Mauvignier)와 프렐죠카쥬의 두 번째 공동작업으로 장르는 무용 연극 이라 할 수 있다. 작품 주제는 전쟁 후 고향으로 돌아가는 한 남자에 관한 이야기를 다룬 작품이다.

프렐죠카쥬의 이번 신작 공연은 아비뇽 교황청 <팔레 데 파프(Palais des papes)>의 영광의 정원 또는 명예의 전당이라고도 불리는 <라 꾸흐 도너흐(La Cour d’honneur)>에서 열렸다. 이곳에서 공연을 가졌던 예술가로는 안느 테레사 드 케이르스마커(Anne Teresa De Keersmaeker), 죠셉 나쥬(Josef Nadj), 보리스 샤마츠, (Boris Charmatz), 로미오 카스텔루치(Romeo Castellucci), 제롬벨(Jerome Bel)등이 있다. 아비뇽 축제 중에서도 예술가들은 이곳에서 공연 하는 것을 가장 큰 영광으로 여기는 동시에, 무대 공간이 넓고 커서 공연하기 가장 어려운 장소로 알려져 있다.

이번 작품은 배우를 포함한 14명의 무용수가 무대에 섰다. 무대 벽 중앙에는 커다란 별 모양의 세트가 있고 무대 주변은 철조물로 된 벽이 세워져 있는데, 배우들은 그 위로 올라가 대사를 하기도 했다. 모퉁이 한 곳에 뒤집어져 있는 자동차와 검은 봉지 쓰레기 더미가 쌓여져있다.

작품 배경은 전쟁이 끝난 후 전쟁의 흔적으로부터 회복하지 못한 도시의 모습이다. 가난한 젊은이가 사랑하는 여인을 남겨둔 채 돈을 벌기 위해 타국으로 떠난 사이 전쟁이 난다. 몇 년 만에 돌아온 고국은 전쟁의 상처로 가득하다. 사람들은 정신적으로 회복되지 못한 상태고, 오랜만에 나타난 주인공을 쉽게 받아들여주지 않는다. 그 가운데 주인공은 사랑하는 여인을 (죽음으로)잃게 되는 등의 과정을 담은 내용이다.

이번 공연은 소설가와의 공동작업인 만큼 연극적인 요소가 강했다. 배우 3명이 나래이션을 읊는데, 1시간 45분이라는 러닝타임 동안 이 비중이 상당히 높았기에 나 같은 외국인 입장으로는 자막도 없는 이 공연을 관람하는 것이 어려웠다. 공연 후 프랑스 관객들의 이야기를 들어보니 불어를 이해하는데도 불구하고 많이 난해한 텍스트였다고 한다. 전체적으로 많이 어둡고 폭력적인 장면이 많았다.

안무적인 부분은 흥미로웠다. 개인적으로는 작품 중간에 솔로 춤을 추던 여자 무용수가 참 인상적이었다. 누드로 춤을 췄기에 우선은 그 무용수의 몸이 먼저 눈에 들어왔다. 작고 가녀린 몸에 화려한 복근을 가졌고, 춤이 날렵하고 테크닉도 뛰어났다. “도대체 저 무용수는 누구일까?” 하는 호기심에 공연 후 검색해보니 얼마 전 한국에 “백설공주”작품에 출연한 백설공주였다.

아비뇽 초연 중에서도 나는 첫날 공연 관람을 했는데, 공연 후 박수와 야유가 동시에 터져나왔다. 첫날 이후 공연이 조금씩 달라졌다고도 하고 반응도 더 좋아졌다고 한다. 그러나 이번 초연 후 프랑스 공연 리뷰 평은 그리 좋지 않았다.

이 작품은 올해 9월 29일-10월 23일 약 3주간 파리 샤이오 극장에서 올려질 예정이다. 아비뇽에서의 발표 이후 관객의 반응을 어떻게 받아들이고 변화시켜 나갈지 기대가 된다.