기획ㆍ특집

Ⅰ. 최근 한국 춤계의 변화 양상

|

|

|

|

Ⅱ. 통계로 보는 함국 춤계 현황

|

|

1. 2011 공연예술 실태조사 주요 지표

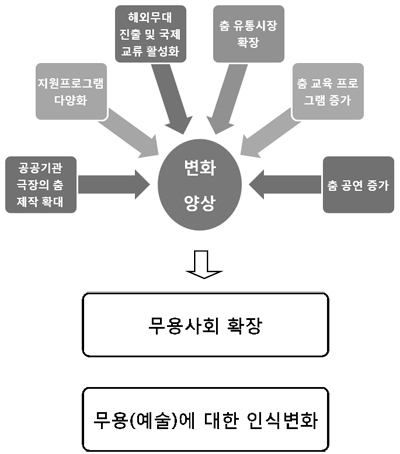

●2010년 한국 공연시장 규모는 약 5,493억원으로 추정. (공연시설 및 공연단체매출액 기준)

● 업체수는 3,034개. 이 중 공연시설은 820개 공연단체는 2,214개로 파악됨. 종사자수는 56,798명으로 공연시설 종사자가 9,623명, 공연단체 종사자가 47,175명으로 추정.

● 매출액은 약 5,493억원으로 공연시설 매출액은 약 3,274억원, 공연단체 매출액은 약 2,219억원으로 추정.

● 공연시설(업체수)는 기타 민간시설수가 전체의 39.6%로 가장 많은 비중을 차지, 문예회관 시설수가 23.4%로 그 다음으로 나타났음. 종사자수는 문예회관 종사자수가 전체의 39.4%로 가장 높았으며, 기타 민간시설 종사자가 27.5%로 그 다음을 차지하고 있었음. 매출액은 기타 민간시설의 매출액 비중이 전체의 45.5% 절반 가까이 차지하고 있었으며, 문예회관 매출액이 32.0%로 그 다음을 차지하고 있었음.

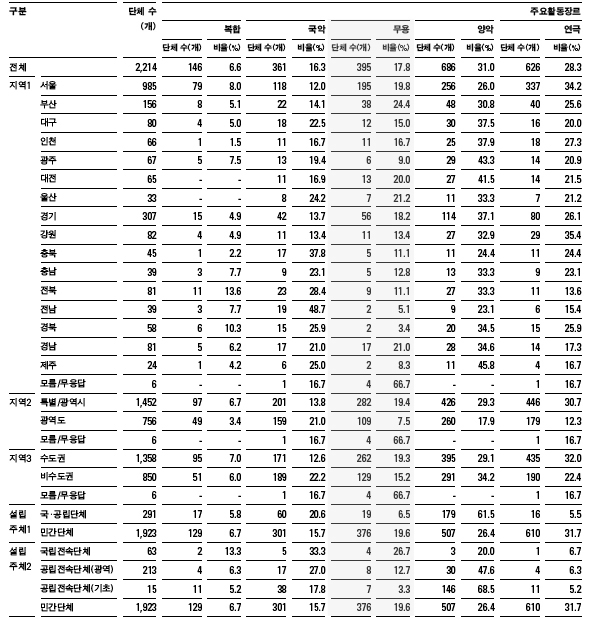

● 공연단체의 경우 특성별로 크게 연극, 무용, 양악, 국악, 복합 등 5개 장르단체 그룹으로 나눔.

● 무용 공연 단체는 395개로 5개 장르 중 17.8% 차지. 양악단체와 연극단체가 각각 전체의 31.0%, 28.3%로 타 장르 단체에 비해 높은 비중을 차지.

● 무용 분야 종사자 수는 6,759명으로 5개 장르 가운데 14.3% 차지. 양악단체가 전체의 40.8%로 높게 나타남.

● 무용 분야 매출액은 419억 7천9백만원으로 5개 장르 중 18.9% 차지. 양악 단체가 전체의 50.4%로 절반 이상을 차지하고 있었으며, 연극단체도 21.5%로 상대적으로 높게 나타남.

|

|

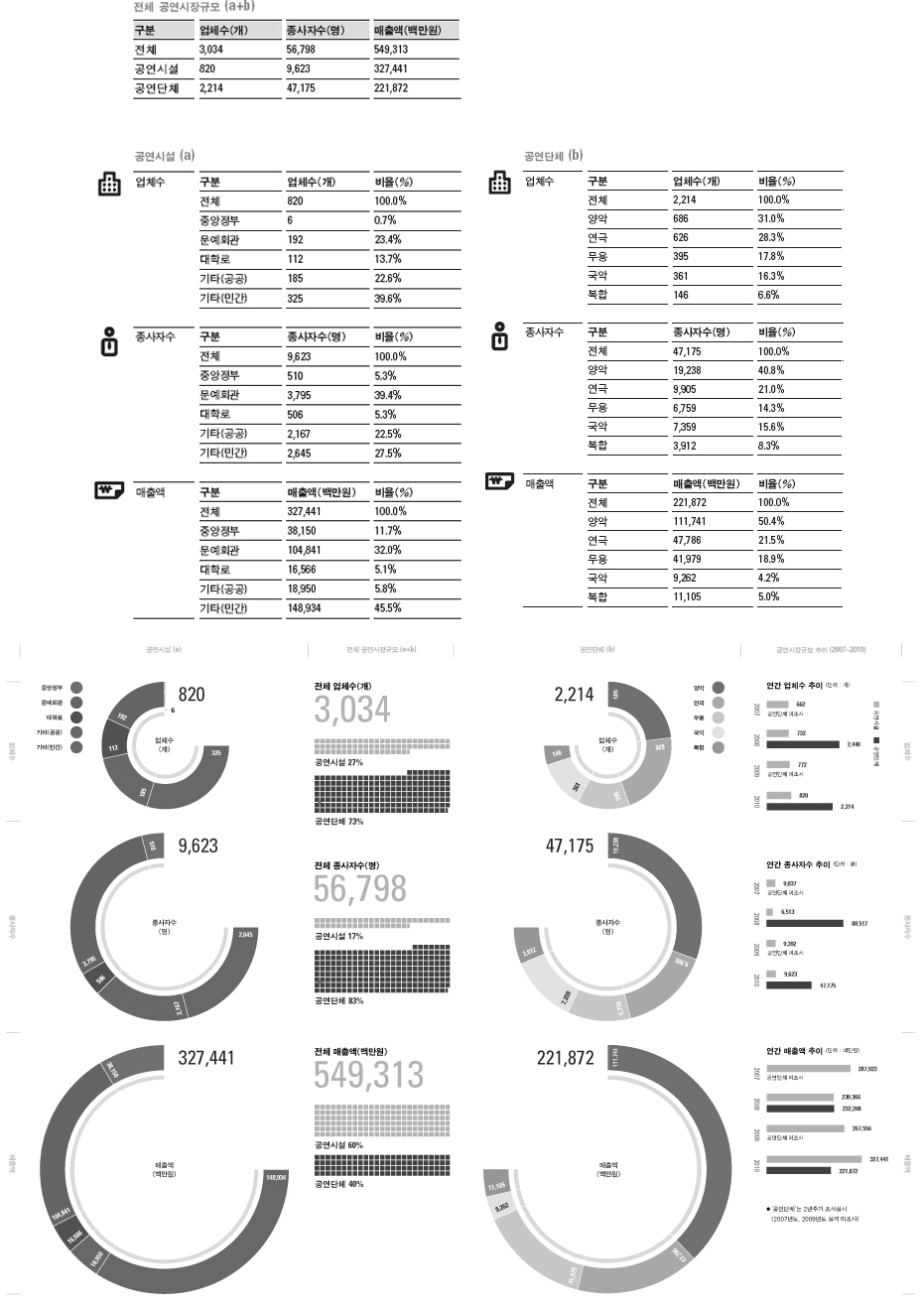

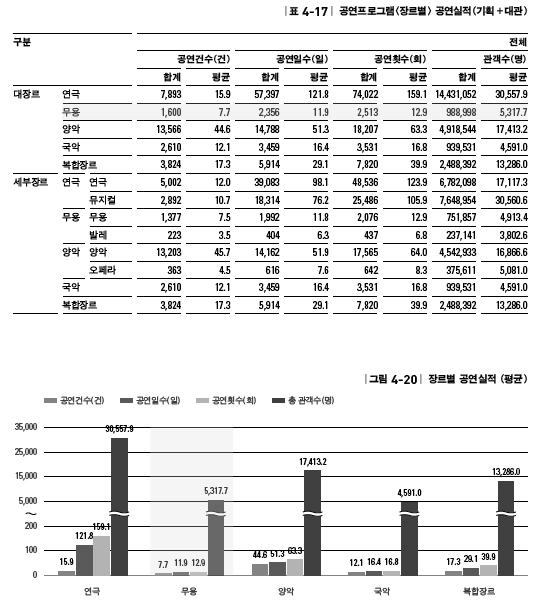

2. 춤 공연 현황

2010년 기준 1,600건 2,513회 공연에 약 1백만명(988,998명) 관객 관람

|

|

3. 춤 단체 현황

총 395개 단체 중 절반에 가까운 195개 단체가 서울에 있으며 경기 56개, 부산38개 순으로 많음

|

|

4. 국공립무용단체 현황

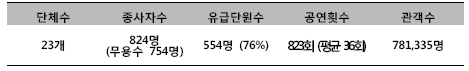

전국의 국공립 예술단체 수는 289개이며 이 중 무용단체는 23개로 극히 적음.

23개 단체에 소속된 단원 수는 총 824명으로 집계됨. 이중 댄서는 754명. 823회 공연에 78만 명이 조금 넘는 관객 동원.

23개 국공립 예술단체의 예산은 331억 7천 5백여만 원에 이름.

|

|

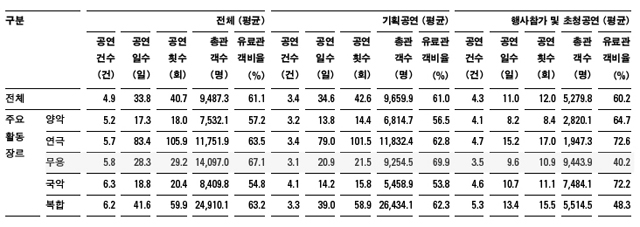

5. 춤 공연실적(기획공연+기타공연)

전국의 국공립 예술단체 수는 289개이며 이 중 무용단체는 23개로 극히 적음.

23개 단체에 소속된 단원 수는 총 824명으로 집계됨. 이중 댄서는 754명. 823회 공연에 78만 명이 조금 넘는 관객 동원.

23개 국공립 예술단체의 예산은 331억 7천 5백여만 원에 이름.

|

|

6. 무용예술 연간 수입 현황

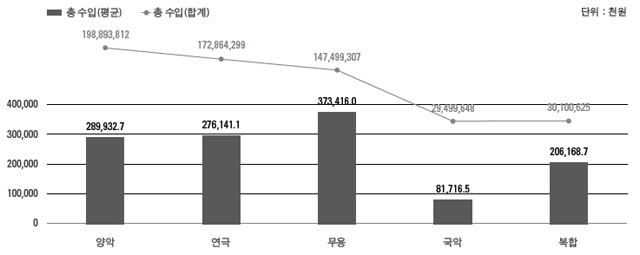

무용 연간 총 수입 1,475억원. 평균 총수입 3억7천만원으로 타 장르에 비해 상대적으로 높음

|

|

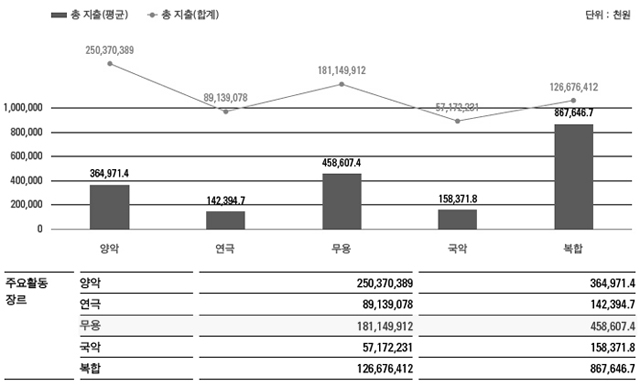

7. 무용예술 연간 지출 현황

무용 연간 총지출 약 1,812억원, 총지출 4억5천8백만원으로 수입에 비해 지출이 많음

|

|

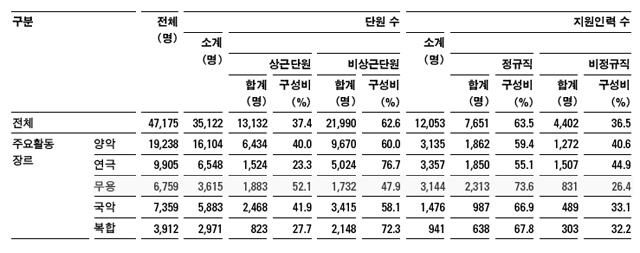

8. 춤 공연 단체 인력 현황

무용 분야 인력 약 7천 여명 중 직업무용단원은 3,615명으로 절반을 약간 상회

|

|

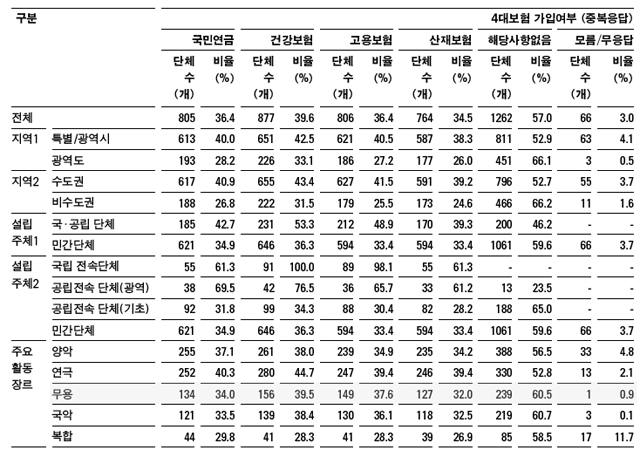

9. 4대 보험 가입현황

395개 단체 중 4대 보험이 하나라도 적용되는 단체의 수는 평균 142개 단체로 3분의 1을 약간 상회하는 수준임

|

|

Ⅲ. 전문 무용수 직업 창출 방안

1. 공공 예술정책과의 연계 확대

|

|

2. 예술정책 수행기관과의 연계확대

|

|

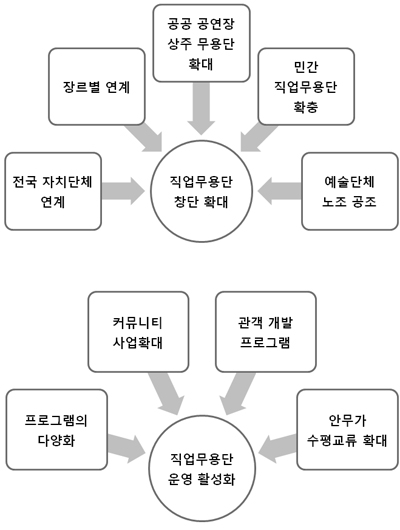

3. 직업 무용단 창단 확대 및 운영활성화

|

|

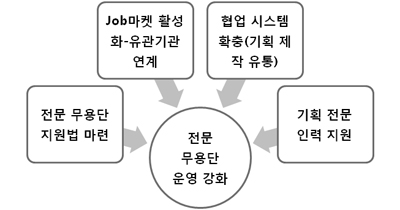

4. 전문 무용단 운영 강화

|

|

● 전문 무용단 지원 시행령 제정

● 전문 무용단에 대한 차별화된 지원 프로그램 시행(유관기관과 연계) 미국 NEA 시행 커뮤니티와 연계한 지원 옵션 등

● 전문 무용단 사이의 협업 시스템 지원

● 전문 무용단의 상주단체화 및 사회적 기업화 지원

● 늘어난 남성 무용수에 대한 특화된 지원 프로그램 시행

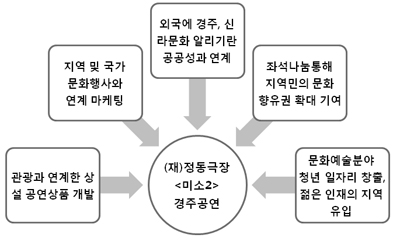

5. 상설 춤 공연 및 시설 확충

재단법인 정동극장 사례

|

|

Ⅳ. 현실적 과제

1. 춤계의 폐쇄성

- 이해관계 집착, 이익집단으로서의 사적 운영에 안주

2. 공공기관, 사회의 부정적 인식

3. 직업무용단, 전문 무용단의 교류 미진

- 예술감독의 사유화, 수평 교류 빈약

- 공공성, 예술과 사회에 대한 인식 부족

4. 춤 공공성을 위한 구심체 부재

- 춤 정책 입안 미진

- 춤을 통한 공적 기능 수행을 위한 구심력 부재

5. 춤 저널리즘의 실종

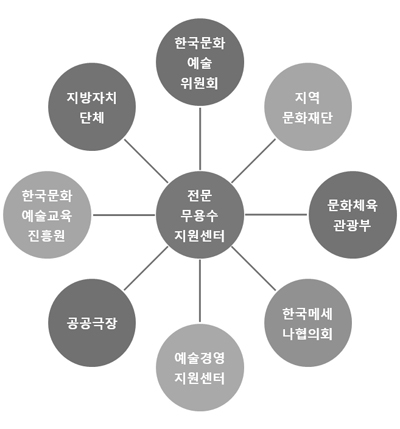

Ⅴ. (재) 전문무용수지원센터의 방향

1. 명칭, 조직 및 기능 확대 개편

→ 춤 문화 전반(창작, 유통, 교육)을 연계한 지원기관으로 전환

(가칭 국립무용센터 혹은 Dance House)

2. 신규 사업개발

3. 전문인력 상임화

4. 유관 기관과의 네트워킹 확대

5. 춤 내부와의 소통 강화

2010년 기준 공연예술 부문에 지원된 문화예술진흥기금은 총 698억원임. 이중 중앙에서 지원된 기금은 425억원이고 지역에서 지원된 금액은 273억원임.

무용 부문의 경우 중앙에서 지원된 예산은 35억원(8.4%)이며 지역에서 지원된 금액은 51억원(18.9%)임

무용의 경우 단체나 사업에 직접 지원되는 것 보다 춤 인프라 구축을 위한 중앙 정부의 지원이 더욱 확대되어야 함.

재단법인 전문무용수지원센터는 춤 인프라 구축을 위한 중심기관으로의 지위를 확보하는 것을 목표로 앞으로의 향방을 설정할 필요가 있음.

|

|

※ 위 자료는 재)전문무용수지원센터가 주최한 2012년 심포지엄 "전문무용수의 직업화는 가능한가?"의 발제문이며 원저자는 장광열임. 주최측 및 저자의 승인 없이 인용 및 복제할 수 없음.