리뷰

Tradition is Living things

2025년 1월 8일 밤, 벵갈루루에서 뭄바이로 돌아오자마자 인도의 전통춤과 교류 공연을 마친 일행은 한국으로 돌아갔고 나는 뭄바이에 남았다. 그저 며칠 인도를 더 느끼고 싶었던 나는 뭄바이에서 별다른 계획은 없었고, 여행이 수월한 지역이 아니란 걸 알고 있었기 때문에 돌아다니려 애쓰지 말고, 시간에 쫓기지 말고, 그냥 여유있게 로컬을 걷고 즐기는 것이 계획이라면 계획이었다.

일행이 돌아가고 공식 일정이 끝나니 맘은 가벼웠지만 그간 누적된 긴장과 피로가 있었던지 갑자기 몸살기가 몰려왔다. 그래도 몸을 일으켜 인근의 시장 탐방과 식사를 마치고 숙소로 돌아오니 언제 잠들었는지 모르게 3시간 동안 낮잠에 떨어져 버렸고, 일어나니 저녁이 다 되어 있었다. 이렇게 하루가 가버리다니….

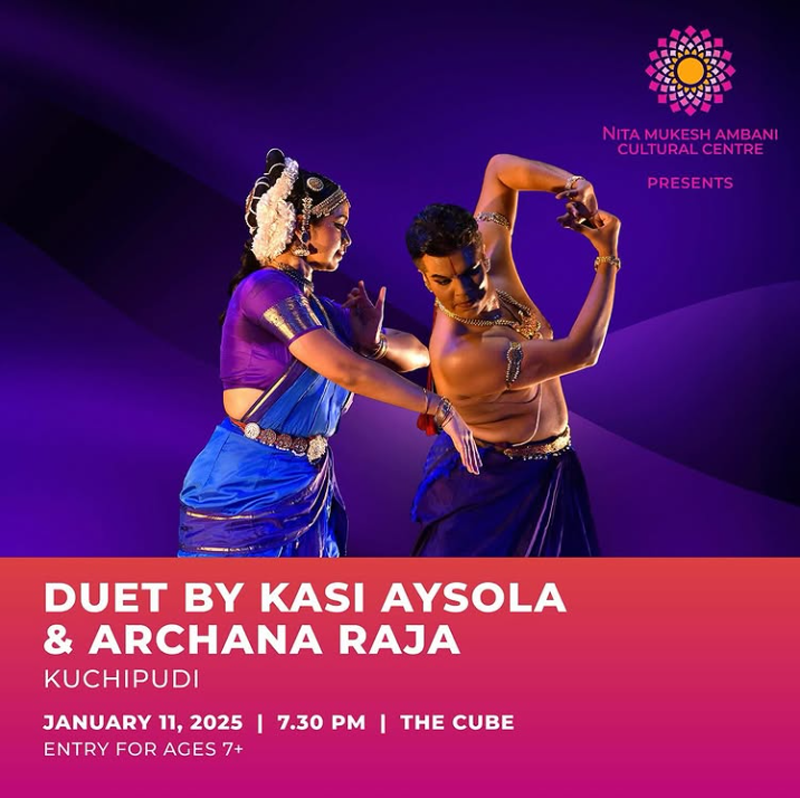

그 대신 다음 날은 컨디션이 좋아져 예정된 인도무용가 Aditi의 집 방문과 인터뷰, 그리고 음악 공연의 스케줄을 도로의 먼지와 소음과 더불어 즐기면서 뭄바이에 적응하고 있었다. 그리고 그날 대화 중 아디티로부터 암바니 문화센터에서의 공연에 초대하겠다는 제안을 들었다. 갑자기 생긴 스케줄이었지만, 그녀의 호의에 대한 감사와 낯선 곳에서 공연을 본다는 것에 약간의 설레임이 마음속에서 꿈틀거리는 것을 느끼고 흔쾌히 받아들였다. 이런 호기심 더는 없는 줄 알았는데… 그리고 자세히 묻지도 않아서 그때까지만 해도 ‘컨템포러리 바라타나티암’ 정도로 알고 있었는데, 극장에 가서 보니 바라타나티암이 아니라 ‘쿠치푸디’ 공연이었다.

비슈누 신을 위한 지역춤 ‘쿠치푸디’

그렇다, 쿠치푸디는 춤의 종류 이름이다. 인도의 8대 춤에 꼽히는 춤이고, 인도의 남부 동쪽 해안 지역인 안드라 프라데시(Andhra Pradesh)의 쿠칠라푸리(Kuchilapuri) 라는 마을의 이름에서 유래된 지역의 춤이며, 밤새도록 이어졌던 장편 연극 Natakam 안에 담겨있던 춤으로 주로 남성 배우와 군무로 추어지던 춤이 현대에는 솔로 형식으로 정돈 되어진 춤을 말한다. 또 이 춤을 정의하는 중요한 배경은 비슈누 신께 바쳐지던 춤이라는 것이다.

솔직히 나는 아직 인도의 다신(多神) 문화와 그 내용을 잘 알지도 못하고, 깊이 이해하고 있지도 못하다. 불교는 조금 알지만, 불교와 힌두교는 공통점보다는 차이점이 많아서 이해하기 어렵다. 그저 인도가 계급사회라는 것, 그 계급 안에도 종교성은 깊이 스며있어서 삶과 죽음의 반복 속에서 한 생의 현실적 범위를 정하는 계급은 신에게 헌신하고 사람들만큼 동물을 사랑하고 보살피면 다음 생에는 더 나은 계급으로 태어난다는 윤회설 정도는 동의하고 받아들일 수 있는 수준이다.

인도의 흙먼지가 이는 거리나, 흙탕물 거리에 어김없이 늘어져 있거나 어슬렁거리는 그 많은 개와 고양이의 한쪽 귀가 조금씩 잘려져 있어 중성화 수술을 끝낸 상태라는 것을 보고는 놀랐다. 우리의 기준으로 보면 낮은 계급 사람들의 생활수준과 비교해 볼 때 그 많은 동물의 모습은 오히려 그 사람들과 크게 격차가 나 보이지 않는다. 중성화의 비용과 수고를 생각해 보면 그들의 윤회에 대한 믿음이 일상에서 어떻게 실현되고 있는지가 보였지만 그 역시 실제로 눈으로 보니 문화 충격이 올 정도였다.

문화와 가치가 이렇게 뚜렷하고 이질적이서 내가 속한 그것과 다를 때, 그것도 전통의 범주에 속하는, 예술적이기보다는 문화적인 속성이 강한 춤을 볼 때 그 춤을 깊이 느끼는 일은 그 문화와 역사를 잘 알지 않고는 간단한 일이 아니게 된다. 그래서 이 공연을 보는 일은 여러 가지로 나에게 도전이었다. 그나마 사전 지식이라면 아디티를 통해 그들의 전통이 고답적이지 않다는 것, 안무자와 댄서의 새로운 해석과 형식의 변화에 열려있다는 것을 감상의 초점으로 새겼다.

2025년 1월 11일 오후 7시 30분, 니타 무케쉬 암바니 문화센터(NMACC: Nita Mukesh Ambani Cultural Centre_The Cube)는 재벌의 극장답게 규모가 크고 화려했으며 대극장과 중극장, 소극장과 더불어 갤러리, 호텔, 식당까지 품고 있는 센터였다. 쉐퍼트 몇 마리가 지키는 센터의 입구를 가방 검색까지 마친 후에 들어간 큐브 극장은 100석 정도 되는 블랙박스였고, 객석엔 이미 화려한 전통의상을 입은 아마도 음악가나 무용가로 보이는 나이가 지긋한 사람들이 꽤 앉아 있었다. 이윽고 공연을 소개하는 남자의 음성(출연자인 Archana)이 들려온다. 본 공연에 대한 소개와 방향성을 꽤 진지하게 설명하고 역시 구루들이 없었다면 자신들은 아무 것도 아니었다는 감사의 말로 끝을 맺는다. 공연은 6개의 쿠치푸디의 다양성을 보여주는 작품으로 이어지는데, 이 〈듀엣〉의 주인공인 Archana와 Kasi가 마치 발레의 형식처럼 같이 2곡을 추고, 솔로로 추다가 다시 같이 추면서 점차 춤을 고조시켜 나가는 형식으로 진행되었다.

첫 번째(Gopalaka paahimaam/안무-Guru Vempati Ravi Shankar)와 두 번째 작품(Ananda Tandavam/안무-Guru Vempati Chinna Sathyam)은 비슈누 신과 갠지스강의 여신 강가와 관련된 찬양과 경배의 춤이었다. 인도춤의 전형성인 음악과 가사로 그 내용을 전달하고 춤은 음악과 리듬에 근거해 끊임없이 흐르는 에너지와 맺어주는 명확한 포즈로 음악을 드러내고 음악과 융합되어 매우 박진감 넘치게 진행되었다. 서두의 작품들의 에너지가 너무 높아서 어떻게 이후의 작품을 텐션을 떨어 뜨리지 않고 해나갈 수 있을까가 우려될 정도였다.

이어진 Kasi의 솔로작인 〈Adahodhalle Makkalu〉는 카시 스스로 안무를 하고 춤을 춘 작품이다. 이 작품은 공연을 먼저 보고 내용을 나중에 봤는데도 그 내용이 무엇인지를 충분히 느낄 수 있었던 느리티야(Nritya)가 강한 작품이었다. 인도의 춤은 순수하게 동작 중심으로 흘러가는 부분인 느리타(Nritta)와 내용을 전달하는 연기, 특히 얼굴 연기 부분인 느리티야(Nritya)라는 이중적인 구조로 마치 씨실과 날실처럼 짜여진 구조를 갖는다. 크리슈나의 신화에서 어린 크리슈나가 엄마에게 자신이 왜 놀림을 받는지를 투정하고, 그것을 엄마가 그의 신성에 대해 이해시키는 옛날이야기를 듣는 것과 같은 작품이었다. 자그마한 체구의 Kasi Aysola의 연기와 매력은 이 작은 극장에서 그녀의 얼굴을 가까이 볼 수 있다는 것에서 빛을 발하였다.

반면 Archana Raja는 인도의 전형적인 남자 댄서의 분위기는 아니었다. 다소 현대적이고 서구적인 얼굴과 약간은 몸집이 있는 체형에 적응하는 데는(상체를 벗고 추기 때문에) 시간이 좀 걸렸다. 그러나 자신의 안무 솔로작과 이어진 쿠치푸티의 꽃인 〈Tarangam〉(안무-Guru Vempati Chinna Satyam)에 이르러서는 아르차나는 노련하고 섬세하면서도 힘을 갖춘 춤꾼임을 증명해 나갔다.

〈Tarangam〉과 〈Kavava〉

그 말로만 듣던 〈Tarangam〉은 역시나 대단했다. 지름이 30센티 정도 되는 황동판(brass plate)을 밟고 서서 추는 춤이 주를 이루는 타랑감은 때론 머이에 작은 물병을 올리고 추기도 하고 등불을 올리고 추기도 하지만 어쨌든 결국에는 황동판 위에 올라가서 추는 것이 보편적이다. 처음에는 그냥 바닥에서 엄지 발가락끼리 교차하여 묶은 모양으로 시작한다. 이 포즈는 어린 크리슈나를 의미하는데 다른 인도 춤들에서 보이는 골반을 외전시킨 채로 그랑 플리에(grand plie)가 기본 자세가 되는 것에 비하면 이는 완전히 다리를 전반적으로 turn-in 하게 되는 자세로 어찌 보면 매우 귀엽고 애교있는 분위기를 자아내다가 점차 그 상태의 발을 가지고 여러 기교를 펼치면서 경이로움으로 몰고 간다.

우리 굿에서 작두를 타는 것과 같다고 할 수 있을까? 그들이 황동판, 황동 접시의 가장자리에 발을 반쯤 걸치고, 반은 접시 밖으로 두어 발의 중심선이 접시의 가장자리에 위태롭게 올라타 있는 상태(그 접시의 가장자리는 철판처럼 날이 서있다)로 접시를 좌우로 기우뚱거리며 이동하면서, 역설적으로 자유롭게 춤을 출 때 이 공연이 그동안 무엇을 향해 리듬과 연기를 쌓아 올려 왔는지를 온몸으로 체감하게 된다.

그리고 마지막 작품인 〈Kavava〉는 카쉬의 안무, 카쉬와 아르차나가 reimaged한 작품이다. 이 작품의 다른 부분은 잘 생각나지 않는다. 왜냐하면 끝부분에서 카쉬가 무대 전면에 무릎을 꿇고 앉은 채로 얼굴로 보여주었던 “오 무루가, 파자니에 거주하는 자여. 오 주님, 절망의 어둠을 몰아내는 자여, 빨리 오셔서 제 죄를 녹여 주시고 빛의 은총을 내려 주소서. 고통의 열기를 몰아내는 자여, 당신의 자비로 우리를 축복해 주소서. 당신의 신성한 은총을 내려 주소서! 당신의 벨이 저 안의 모든 어둠을 산산이 부수어 주소서, 오 아자가아!” (Producer -Avkash 제공)는 내용을 응축시킨 연기가 압권이었기 때문이다.

어느 공연에서도 이런 연기를 본 적은 없었던 거 같다. 이 연기를 보면서 마치 온몸으로, 춤으로 쌓아 올렸던 탑의 끝이 하늘과 만나면, 얼굴로, 눈동자로 저런 연기를 보여주게 되는걸까하는 생각을 한 거 같다. 이 연기의 내용은 “저 안의 모든 어둠을 산산이 부수어”지는 과정이었다. 악마는 외부에 있는 것이 아니었고, 내 안의 어둠이었다. 그리고 그것을 신의 힘을 통해 어떻게 죽음에, 소멸에 다다르게 하는지를 매우 강렬한 상태로, 천천히 보여준다.

보통은 연극에서 그런 연기와 클라이막스를 볼 수 있고, 우리는 그 연기가 판에 박히지 않은 채로 새로운 감흥으로 폐부를 찌를 때 연기에 감동하고 나의 내부가 열리는 경험을 하게 된다. 근데 무용공연에서, 자그마한 여성 무용수의 눈빛과 얼굴 표정에서, 이런 경험을 하다니….

|

출연자와 로비에서 ⓒ이지현 |

압축된 이야기가 폭발하는 장소

꽤 텐션이 높은 상태로 시작하여 그 흐름을 계속 고양시켜 나갔던 평범한 이름의 〈Duet〉의 미덕은 우선 두 무용수가 보여준 긴장을 유지하고 고양시켜 나가는 능력이 출중함에서 기인했다고 볼 수 있다. 시종일관 겸허한 몸태를 유지하며 이야기를 펼치고 접는 것처럼 보여 마치 두꺼운 인도의 신화 책인데, 팝업 북을 본 것 같은 느낌을 주는 것이 매우 잘 짜여지고 섬세하게 전개되었단 느낌을 주었다.

또 하나는 클라이막스가 가진 힘의 크기였다. 움직임은 최소화 시키고, 얼굴과 눈빛과 눈동자로 압축시켜 나간 연기는 ‘압축’이 갖는 폭발적 힘을 관객에게 그대로 전달시켰다. 여기서 중요한 것은 압축을 해서 터트린 것이 아니라 무용수가 그것을 지속적으로 압축하여 그 에너지를 관객의 눈 속으로 넣어 주었다는 것이다. 폭발은 그 다음 관객의 뇌리에서, 마음에서 지속적으로 일어났다. 나는 이 지점이 ‘전통의 제의성’이 ‘현대적 공연성’과 맞닿는 부분이라고 생각한다. 제의가 강력한 공연성을 갖추고 있고 그렇기에 전통이 현대에도 살아서 꿈틀거릴 것이라는 예측이 틀리지 않은 부분을 인도의 ‘컨템포러리 쿠치푸티’ 공연에서 확인을 한 셈이다. 아디티가 얘기했던 전통을 고답적으로 반복하지 않는다는 것이 무엇인지 이 공연을 보고 조금 체험하게 된 거 같다.

전통은 생물이다.

전통은 현재의 무용수의 몸을 통해 살아난다.

지금의 무용수는 현재 자기가 추고 있는 춤의 뿌리는 과거의 것임을 알기에 과거라는 전통을 지금의 사건으로 만들어 내는 주체가 된다. 창조자이자 생산자이다.

그리고 현재의 관객은 전통으로부터 출발한 춤을 무용수의 몸과 연기를 통해 지금 이 순간 각자의 마음속에 받아들이고 새기게 되는 것이다.

이지현

1999년 춤전문지의 공모를 통해 등단했다. 2011년 춤비평가협회 회원이 되었으며, 비평집 『춤에 대하여 Ⅰ, Ⅱ』를 출간했다. 현장 춤비평가로서 왕성한 비평작업과 함께 한예종 무용원 강사를 역임하고, 현재 아르코극장 운영위원과 국립현대무용단 이사로 활동하고 있다.