리뷰

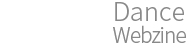

아시아 무용교류 확대를 위한 국립현대무용단의 DMAU(Dance Makes Asia become the Unirverse) 프로젝트는 의미 있다. 그 일환으로 작년에 이어 두번째 작업인 〈인잇: 보이지 않는것〉(3.21~23. CJ토월극장)은 보이는 몸(아시아 무용수들)을 통해 보이지 않는(unseen) 무엇을 보여주겠다 말한다. 그러나 작품의 실체를 잘 알아차릴 수가 없는 점이 문제다. 더불어 아시아를 표방하나 어떤 측면이 아시아적인지도 모호하다. 프로세서라 자칭한 한국, 라오스, 중국, 베트남, 홍콩, 싱가포르, 대만 국적 무용수들만의 내재된 ‘인잇(init)’을 전달하는 방식이 한 언어를 쓰는 사람들 같다면, 이 프로젝트는 성공적이라 말할 수 있을까? 〈정글〉에서부터 일관되게 무용수 ‘각자의 감각과 해석’을 무엇보다 중시한 김성용 감독의 ‘프로세스 인잇’이란 안무 메소드가 힘을 잃게 된다.

|

국립현대무용단 〈Init: unseen〉 ⓒ국립현대무용단/황인모 |

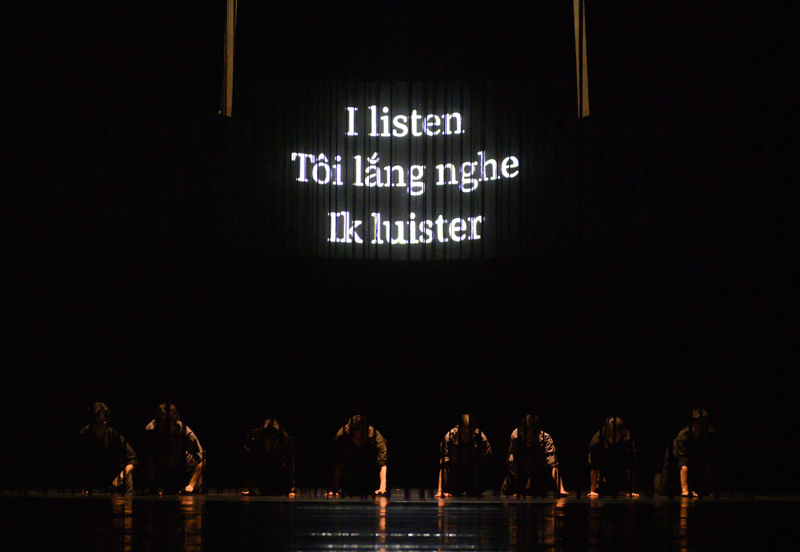

무대 삼면이 가느다란 발로 둘러싸여 있고 보일듯 말듯 어두운 조명 속 거대한 원형 장치가 매달려 있다. 나는 이 구조물이 초연 때도 그랬고 덩치에 비해 존재감 없이 우두커니 달려 있는 이유를 한 시간 내내 애써 찾으려 했다. 무대 위의 모든 것이 켜켜이 얽혀 의미망을 구성하건만 말이다. 추상적인 현대 미술도 너그럽게 이해하려 애쓰니 이 정도는 각자의 해석에 맡겨두자. 일단 눈에 띄는 찰랑거리는 발이 마음이나 생각 안팎을 구분 짓는 구획이자 의식과 무의식의 경계라 여겨졌다. 희미하게 발 뒤편에서 한 댄서가 움직이기 시작하면 이내 다른 댄서를 움직이게 하는 촉발점이 되어 무리 짓는 계기가 된다. 8명 댄서들의 접촉이 그리 많지 않지만 하나의 덩어리로 휩쓸리며 (보이지 않지만) 의식의 흐름에 영향을 주고받는 반응으로 설득력이 있다.

|

국립현대무용단 〈Init: unseen〉 ⓒ국립현대무용단/황인모 |

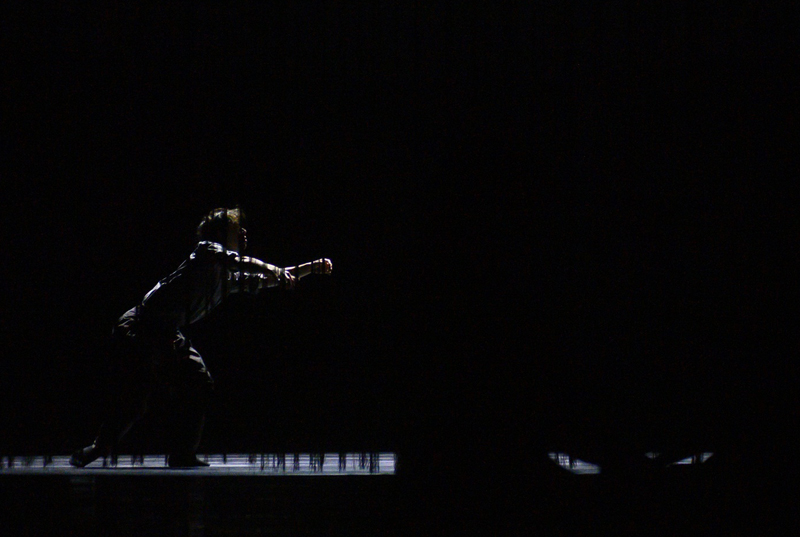

선명한 내용이나 반전 없는 유사한 흐름이나 그 안에도 미세한 변화를 주며 불확실성에 놓인 존재들이 일렁이며 공존해 가는 형상으로 그려진다. 무용수들은 발을 이용하거나 조명이 리드하는 위치로 밀집하며 움직여야 하는 동기를 가시화한다. 여러 언어의 제시어(걷다, 듣다, 생각한다, 결정한다)와 무용수들 음성이 나온다. 아시아 카테고리 안에서도 서로 다른 말(언어)과 환경에 사는 자신을 드러내는 유일한 수단이다. 솔로나 두세 명이 관계성을 은유하는 장면이 있으나 전반적으로 개인보다는 전체성이 강조된다. 서구와는 달리 개인에게 강력하게 영향을 주는 (가족, 문화, 사회적) 공동체성을 염두한 그럼 직한 설정이다.

|

국립현대무용단 〈Init: unseen〉 ⓒ국립현대무용단/황인모 |

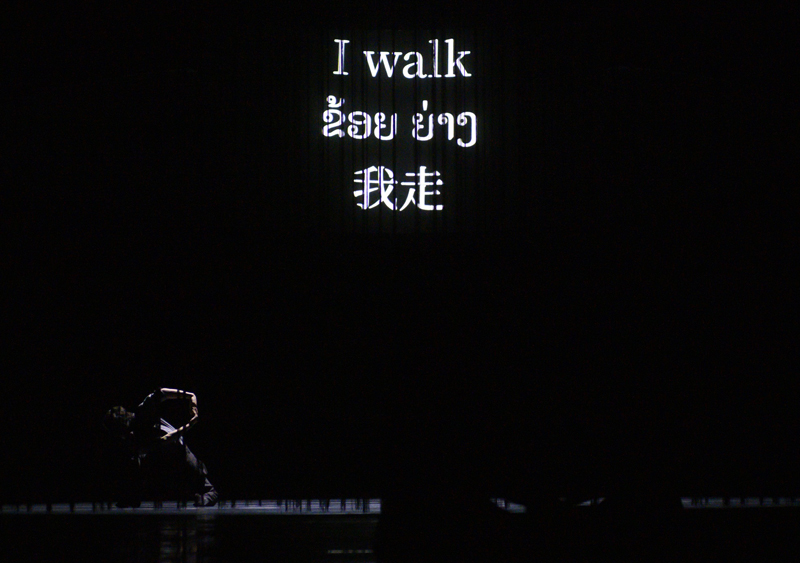

그러나 〈인잇〉이 지향하는 바는 아시아권으로 묶이는 유사성만이 아니라 배경이 다른 구성원 저마다의 개성도 중요시했다. 닮음 속 다름! 내부의 가장 깊숙한 곳에 감춰져 있어 보여줄 수 없었던 감정 내지는 무엇일 터이다. 수많은 순간들의 퇴적 속에 묻어 보여 줄 수도 없이 파묻힌 각자의 다름 말이다. 그러나 작품에선 무용수 각자만의 서사가 돌출되지 못한다. 노련한 테크닉을 구사하나 돌림노래하는 인상을 준다. 자의적으로 감정을 소거한 움직임 엑기스만 추출한 결과인지 모르나, 무용수 개인의 비밀이 감춰진다. 하여 몰입이나 이입이 어렵다. ‘프로세스 인잇’에서 강조한 각자의 창의적인 움직임 해석이라 하기엔 우리에게 참 익숙한 시퀀스와 에너지 유용이다. 닿을 듯 말듯 다가서다 해산되고 어느새 무리로 이동하는 반복을 통한 변형이 항시 깊이와 서사를 발생시키는 것은 아니다. 오히려 잠시나마 무용수들이 사라진 텅 빈 무대에서 보이지 않지만 일종의 고요와 접촉하는 기분이 들었다.

|

국립현대무용단 〈Init: unseen〉 ⓒ국립현대무용단/황인모 |

컨템퍼러리 댄스에서 무용수 고유의 주체성은 중요한 요소이다. 안무가도 이를 인식하고 있고 기존 안무 방식의 틀을 거부한 작업이라 강조한다. 그러나 차별성이 약한 움직임만으로 아시아적 포용과 공존을 지향한 너른 세계관을 보여주기에는 무리가 있었다. 또 하나 아시아 국적들의 조합에 합당한 무엇(질문)을 기대하기 마련이다. 정치적인 표현이든, 아시아 여성과 남성으로서 신체이든, 개인적 삶의 돌연한 향기이든 말이다. 다국적 무용수들만의 지역성과 고유성이 소거된 무국적(無國籍) 무성적(無性的)인 춤은 싱겁기만 했다. 새로운 아시아 현대무용의 흐름을 제시하려 한 감독의 포부도 따라서 희미해졌다. 함께 모여 춤추는 것만으로 교류에 의미를 부여한다면 모를까!

|

국립현대무용단 〈Init: unseen〉 ⓒ국립현대무용단/황인모 |

작년 6월에 초연한 〈인잇〉에서와 마찬가지로 본 공연도 아시아 무용수들 조합이 한국 무용수들만의 조합과 어떤 측면이 다른지 여전히 의구심을 갖게 했다. 3개월의 레지던시 기간동안 공유된 공동의 것과 개별적인 것, 그 안에서 출렁이며 생성되어 창출한 각기 다른 몸(존재)의 고유한 역량을 이번에는 기대했다. 그러나 해를 거듭했건만 결과물이 초연과 별반 다를 게 없다면, 이는 국립이란 타이틀에 맞는 결과일까? 아시아적 가치 회복을 위한 한국의 역할을 고민하는 감독과 국현의 기획은 공감되나 이를 실행하는 방법론이나 구체화할 창작력이 미치지 못한 지점은 짚어져야 한다.

김혜라

현장 비평가로 2012년 한국춤비평가협회를 통해 등단했다. 월간 <춤웹진>과 <더프리뷰>에 정기적으로 컨템퍼러리 창작춤을 기고하고 있으며, 국공립을 비롯하여 여러 문화재단에서 심의와 평가도 병행하고 있다. 세종시문화재단 자문위원, <춤웹진>편집위원이며 중앙대에서 비평관련 춤이론 수업을 하고 있다.