리뷰

기우였다.

싱가포르를 대표하는 전문 춤 단체이긴 하지만, 아시아 안무가에 의한 70분 길이의 춤 공연에 대한 평자의 기대는 다소 부정적이었다. 10명이 안 되는 댄서들로 장편 작품의 예술적 완성도를 담보하는 작업은 결코 쉽지 않기 때문이었다.

〈Infinitely Closer〉(무한한 접근)(4월 24일, 세종문화회관 대극장)의 관객들은 공연이 시작되기 전 무대 위에 설치된 객석, 검정색 샤막으로 치장한 세 개의 세트, 그리고 자유롭게 무대 세트를 둘러보도록 권유받는 상황과 맞닥뜨린다.

공연이 시작되면 관객들은 객석에서 또 다른 관객들과 오버랩되는 댄서들의 춤추는 모습과 샤막에 투사되는 영상을 함께 보게 되고, 객석을 떠난 관객들은 무대 위에 누운 댄서와 30센티 앞에서 얼굴을 대면하는 상황도 맞는다.

이런 자유로운 관람 방식은 10분 정도의 시간이 지난 후 댄서들의 영상이 사라지고, 조명이 변화되고 타악기가 뒤섞인 음악이 흐르면서 자연스럽게 정리된다. 무대 위에 댄서들만이 남게 되자 그들의 움직임 진폭은 더욱 커지고 더 선명해진다.

안무가 퀵 쉬분(Kuik Swee Boon)은 영리했다.

샤막을 이용한 영상 투사, 댄서들이 이동시키는 오브제의 사용은 사실 별반 새롭지 않다. 적지 않은 국내외 안무가들이 이미 자주 시도했던 방식이다. 그러나 안무가는 프로시니엄 무대가 아닌 사방에 객석을 배치한 열린 무대와 영상과 영상 속의 댄서들을 사방에서 볼 수 있도록 하고, 2개의 샤막을 붙인 하나의 큰 사각형 프레임 세트 가운데를 개방해 이 트인 공간을 통해 댄서들을 이동시키는 시도를 통해 변화무쌍하게 작품을 풀어냈다.

|

T.H.E 댄스 컴퍼니 〈무한한 접근〉 |

6개의 스크린으로 설치된 3개의 이동 샤막 세트는 삼각형으로, 때론 일자형과 네모난 형태로 변화되고 이를 통해 만들어지는 새로운 공간을 안무가에 의해 창안된 다양한 춤들이 파고든다. 솔로춤, 2인무, 3인무 그리고 7인무 등 다양한 춤의 조합들은 이 변환된 공간과 음악, 영상과 아주 정밀하게 맞물린다.

평자가 안무가의 작품을 본 것은 십년도 훨씬 전인 부산국제무용제 야외무대와 수년 전 아키타국제무용제, 그리고 2021년 국립현대무용단의 객원 안무가 초청공연 때였다. 특히 일본 Akita국제무용제서 본 〈Pure〉는 2인무에서의 움직임 구성이 빼어났다.

이번 작품도 예외가 아니었다. 상체를 드러낸 남성 무용수와 여성 무용수의 2인무는 고난도의 리프팅과 자연스러운 파트너 십으로, 인성(仁聲에) 실린 3인무는 컨택에 의한 움직임 확장과 그 조형미가 드가의 발레를 소재로 하는 그림을 연상시킨다. 상체와 팔의 움직임, 무대 바닥을 이용해 변주시킨 솔로춤과 군무는 물 흐르듯 자연스럽다. 특히 여섯, 일곱 명의 댄서들이 출연하는 장면은 인성과 타악기가 접목된 음악과 함께 아시아적인 정서가 스며들면서 차별성을 꾀한다.

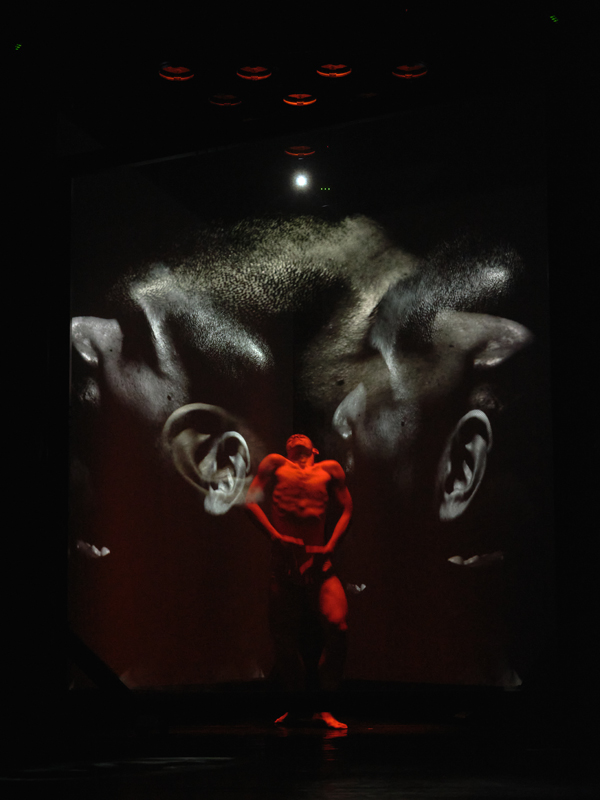

40분이 흘러갔을 때쯤 무대가 백색 조명으로 밝아지면, 커다란 북소리의 울림이 극장을 가득 메우고 이때부터 안무가는 댄서들 개개인을 부각시킨다. 이전 3인무와는 다른 솔로춤과 주술적인 음악은 마치 의식처럼 다가오고 댄서들은 무아지경 속에서 춤추는 듯 강한 몰입력으로 관객들을 압도한다. 순서만 외어 나열하는 춤이 아닌, 작품의 내용을 체득해 표출해내는 댄서들의 역량이 만만치 않다.

종반부에 서라운드 시스템으로 관객들에게 전해지는 음향적인 효과 역시 제의적이고 아시아적인 감수성 표출에 힘을 더한다. 7인무는 댄서들의 에너지 넘치는 몸의 사용과 앙상블이 정점을 이룬다. 주술적인 음악구성과 함께 만들어내는 미장센이 압권이다.

|

T.H.E 댄스 컴퍼니 〈무한한 접근〉 |

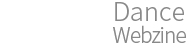

〈Infinitely Closer〉(무한한 접근)에서 춤과 영상과의 접목은 춤추는 댄서를 오버랩시키거나 백색의 물방울 같은 작은 입자들을 다양한 형상으로 투사했다. 그로테스크한 얼굴 형상을 크게 투사하는 시도도 있었다. 특히 귀가 모아지고 입이 벌려진 두상과 얼굴이 투사되는 장면은 인성을 활용하는 음악과 맞물리면서 시청각적인 효과를 더하면서 성공한 협업의 효과를 상징적으로 보여준다.

마지막 장면은 도입부 때처럼 관객들을 다시 댄서들의 공간으로 안내한다. 갇힌 공간 속에서 댄서들과 함께 한 관객들 사이를 백색의 물방울 같은 미세한 파편의 영상들이 감싼다.

안무가와 제작스태프에 의한 음악, 움직임, 영상의 조합은 70분 동안 지루할 틈을 주지 않았고 아시아 안무가의 70분 길이의 이 장편 작품은 평균점을 훨씬 상회했다. 안무가는 정교하게 맞물린 음악과 공간, 차별화된 움직임 조합을 통해 몸을 매개로 하는 무용예술의 힘을 극대화시켰다.

댄서들이 춤추고 관객들의 관람 시선을 아주 자연스럽게 확장시킨 스페이스의 활용, 알맞은 비중으로 편집되고 일관된 톤으로 유지되는 시각적 이미지의 조합, 춤과 적절한 타임에서 맞물린 음악과 다양한 움직임의 조합이 성공의 요인이다. 안무가와 무용수에 의한 춤이 그 중심에 있었던 점도 물론 포함되어야 한다.

이번 공연은 국제 춤 시장에서 클라우드게이트무용단(Cloud Gate Dance Theatre)이 타이완을 대표하고 산카이주쿠(山海塾)무용단과 Eiko & Koma가 일본의 부토를 대표한 것처럼 2008년에 창단한 T.H.E Dance Company가 싱가포르를 대표하는 무용단임을 각인시켰다.

대한민국과 싱가포르의 수교 50주년을 기념해 마련된 무대였지만 행사가 아닌, 오롯이 완성도 높은 예술 작품으로 관객들을 감동시킨 진정한 문화외교 프로젝트였다.

장광열

1984년 이래 공연예술전문지 월간 〈객석〉 기자와 편집장으로 활동했다. 1995년 국제공연예술프로젝트를 설립 〈Kore-A-Moves〉 〈서울 제주국제즉흥춤축제〉 〈한국을빛내는해외무용스타초청공연〉 등 국제교류 프로그램을 정례적으로 시행하고 있다. 문화체육관광부 정책평가위원, 한국문화예술위원회 국제교류 위원, 호암상 심사위원 등을 역임했으며, 춤비평가, 한국춤정책연구소장으로 춤 현장과 소통하고 있다.