리뷰

한 춤꾼에게 다른 안무가가 조합되는 방식은 거의 한 세기 동안 진행된 일반적인 공연 방식이다. 한팩의 프로그램 ‘솔로이스트’도 표면적으로 그런 방식을 취한다. 여기서 솔로이스트가 춤꾼에 초점을 맞춘 말이라는 점을 의미있게 상기하면, 이 프로그램이 춤꾼-안무가의 일반적 관행을 벗어난 것임을 직감하게 된다. 관행대로라면 안무자가 춤꾼에게 안무를 제공하므로 안무가에게 저작권이 주어지며, 아니면 춤꾼은 제 홀로 안무한다. ‘솔로이스트’에서 춤꾼-안무가의 짝짓기는 협업 관계로 재설정된다. 솔로이스트는 예술적 주체로서 무대에 홀로 나서는 춤꾼이므로 안무가와 대등하거나 안무가를 넘어서는 그런 사람이다. 그러므로 ‘솔로이스트’에 출품된 작품들의 창작 주체는, 프로그램 이면에서 어떤 계약 관계가 설정되었든 간에, 춤꾼이다. 춤꾼이 솔로(독무작)를 자기 스스로 만드는 게 일반적이지만, ‘솔로이스트’에서 기대되는 바 가운데 중요한 한 가지는 춤꾼-안무가의 협업의 짝짓기를 통해 춤꾼의 완성도 높은 솔로 레퍼토리가 창출될 것이라는 점이다.

‘솔로이스트’는 올해로 3년째다(아르코예술극장 대극장, 5. 31. ~ 6. 1., 6. 7~8.). 춤꾼-안무가 짝짓기는 올해도 다른 해와 유사하게 진행되었다. 춤꾼-안무가 사이의 짝짓기는 그들 상호 간의 춤적 발상이 스며드는 것을 촉진할 터인데, 올해는 짝짓기 효과가 배가된 듯하다. 그러한 스며들음은 다종다양한 측면에서 이뤄질 것이므로, 작품의 완성도를 제외하면, 어느 일정한 척도로 작업 결과를 논하기는 무리이다. 올해 ‘솔로이스트’ 출품작들에서 드러난 경향을 요약하면 춤에 퍼포먼스 요소를 첨가하는 작업이 비중높게 진행되었다는 것이고, 이는 국내 춤에서 산발적으로 증가해온 흐름을 솔로 작업 차원에서 집약한 것으로 해석된다. 이번에 반영된 퍼포먼스 경향은 춤 장르들 간의 접합, 다양한 소도구나 이미지, 판소리나 품바 식의 사설을 개입시켰고, 이런 의미에서 하이브리드 퍼포먼스 시각에서 재론될 만하다.

춤꾼 김지영의 ‘혼돈의 시작’에 대해 김보람은 안무를 제공하였다. 작품 소개글은 여기서 혼돈을 현대 사회의 혼돈이자 문명의 병폐로 설명하고 우리 스스로 혼돈하는지 아니면 외부에 의해 혼돈되는지 되묻는다. 그러나 작품 진행은 이런 표면적 서술과는 사뭇 다르다. 국립발레단 수석인 김지영은 선글래스, 흰색 티와 스킨 바지를 착용하고 나섰다. 슈만의 트로이메라이 곡에 맞춰 발레 기본 동작을 하고 일렉트로니카의 랩에 맞춘 관절 꺾임 위주의 분절적 동작을 펼친 김지영이 쓰러지면 김보람이 등장해서 김지영을 일으켜 세워 연두와 빨강의 페인트를 김지영의 흰색 옷들에 칠하고 사라진다. 이어 날이 밝으면 아버지와 이별해야 하는 심청가 대목을 김지영은 간략한 기본 동작으로 묘사한다. 이후 둘둘 말은 조그만 망석이 무대 왼쪽 윙에서 건네지는데, 멍석 안에 들은 토슈즈를 김지영은 정성껏 신은 다음 프웽트를 포함한 움직임을 펼친다.

‘혼돈의 시작’에서 토슈즈와 프웽트는 혼돈의 실체를 암시하는 데 중요한 구실을 한다. 토슈즈와 프웽트, 이 둘이 등장하지 않은 앞 부분에서 동작들은 단편적이며 기계적이고, 마치 인형이 움직이는 듯한 인상을 준다. 페인트가 칠해지고 심청가의 그 대목이 나오면서부터 춤 동작은 유연하며 리듬을 타서 펼쳐지고 내면의 표현도 뚜렷해서, 앞 부분과는 대조를 이룬다. 이런 상반된 모습은 ‘혼돈의 시작’에서 다뤄지는 혼돈이 어느 춤꾼의 정체성을 둘러싼 모종의 혼돈임을 보여준다. 후반부의 리드미컬한 동작은 춤꾼이 혼돈을 벗어나고 있음을 시사하는데, 그렇다면 혼돈의 해결책을 춤꾼-안무자는 판소리 심청가의 이별 대목이 상징하는 데서 찾을 수 있다는 해석이 가능하다. 단편적이고 기계적인 동작으로 시종하는 춤꾼을 벗어나 자기 표현으로 유연하게 동작을 펼치는 춤꾼으로 거듭나는 것, 이로써 혼돈이 거두어진다는 해석 말이다. 그러나 작품 소개글과 무대 위에 펼쳐진 혼돈의 실체 사이에 괴리가 컸고 김지영의 움직임은 기대와는 동떨어졌다. 그렇긴 해도 ‘혼돈의 시작’은 다양한 퍼포먼스 요소를 등장시켜 중의적(重義的)인 해석을 코믹하면서도 경쾌하게 유발한 점에서 특기되어야 한다.

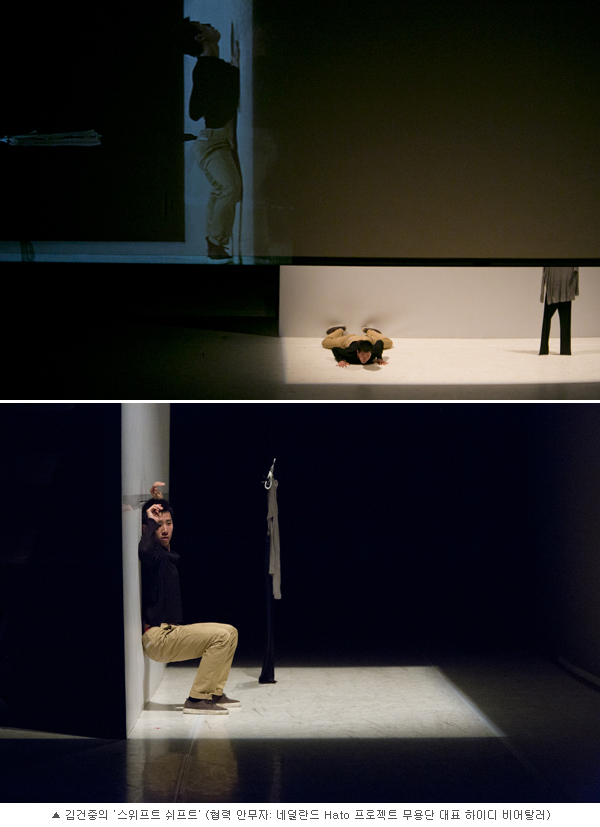

김건중은 ‘스위프트 쉬프트’에서 매끈한 무대 구성과 춤으로 변신에 관한 물음을 제기한다(협력 안무자: 네덜란드 Hato 프로젝트 무용단 대표 하이디 비어탈러). 가령 자신을 바꾸기보다 외부에 관한 자신의 관점을 바꾼다면 아집은 살아 있을 것이므로 변신이 있은 것은 아니다. 김건중은 옷 벗기와 갈아입기를 되풀이하면서 자신과 외부의 사이의 관계를 의식해서 변신을 도모하는 모습을 보였다. 옷을 갈아입은 후, 내려쳐진 셰도우막에 비춰진 영상은 시계 반대 방향으로 90도 돌려진 상태로 투사되고 이 영상과 동일한 공간 속의 장면을 김건중은 동시에 무대 위에서 실연하였다. 무대에선 영상(90도로 돌려져 벽이 바닥이 되고 바닥이 벽이 된 공간 속의 영상)과 무대 실연이 함께 보여진다. 옷 갈아입기 같은 허물벗기 과정을 거쳐도 관점(춤꾼의 시야 각도)만 바뀌었을 뿐 그의 행동은 여전하다. 말하자면 아집을 잔잔하게 비틀어 보이는 ‘스위프트 쉬프트’에서 김건중의 잘 가다듬은 춤은 퍼포먼스 행위와 적절한 조화를 이루어 설득력이 있었다.

흔히 연상하는 퍼포먼스는 춤 아닌(?) 움직임과 소도구 장치로 내러티브를 이어가는 장르이다. 이런 일반적인 퍼포먼스 방식은 밝넝쿨의 ‘파이팅 룸’에서 두드러진다(협력 음악 작가: 권병준). 공연 도입부에 덧붙여진 대사라기보다 외침의 말들은 둔탁하되 솔직하고 저돌적이다. “여러분, 오늘 많은 분들이 오셨습니다... 바닥에 검정 고무판이 깔려 있습니다. 천장에는 수많은 조명기... 그리고 이 극장 냄새...” 바닥을 비추는 무빙라이트를 가리키며 “동수입니다”고 친절히 소개한다. 후반부에서는 “아이 러브 댄스...아이 러브 플로어...”를 반복해서 외친다. 그는 시종일관 캐주얼 차림인 가운데 전반부에선 맨발이었고, 후반부에서는 여성 하이힐을 신어 무대를 돌아 질주한다. 하이힐을 신는 동안 아르코예술극장의 “1981년 4월 개관...” 등등 역사가 멘트로 흐른다. 내러티브, 하이힐 복장 도착(倒錯), 극장 멘트, 그리고 밝넝쿨이 기를 쓰며 불러대는 카운터 테너 목청은 퍼포먼스 이상의 퍼포먼스를 구현하였다. 난관을 무릅쓰고 공연 또는 춤에 매진해야 하는 사람의 처지를 그는 이렇게 묘사하였다. 급기야 땀으로 젖은 그의 몸은 춤으로 무대에 서야 하는 한 인간을 향해 관객의 비장하되 공감어린 페이소스를 촉발하기에 족하였다.

작품 초입부터 아니리 사설이 등장하여 청각을 집중시킨 김혜림의 ‘초이스’는 사설과 춤의 상관관계가 작품의 바탕을 이룬다(협력 안무가: 김재덕). 관객 귀에 밀려드는 “밑으로 내려갔다가 위로 올라가는 것이 원래의 선택지면, 밑으로 내려갔다가 옆으로 꺾는 것은 어떻사옵니까...” 같은 사설은 춤꾼 자신의 선택이 뜻 같지 않음을 은유한다. 이 작품에서 반복되는 아니리 사설은 몽환적이기까지 하다. 또한 배경으로 투영된 꽃무늬 장식이나 노란색-빨강색의 반원형 장식에서는 환각적 느낌이 짙다. 춤꾼 김혜림의 반복되는 춤이 점차 기세를 높이는 가운데 아니리 사설도 구음으로 걸걸해지면서 율동감을 갖는다. 그러나 이 작품에서 사설은 추상적이며 관객이 내용을 전달받기에는 한계가 있었고 춤 진행 역시 사설과 긴밀한 것은 아니어서 작품의 감은 밋밋하였다.

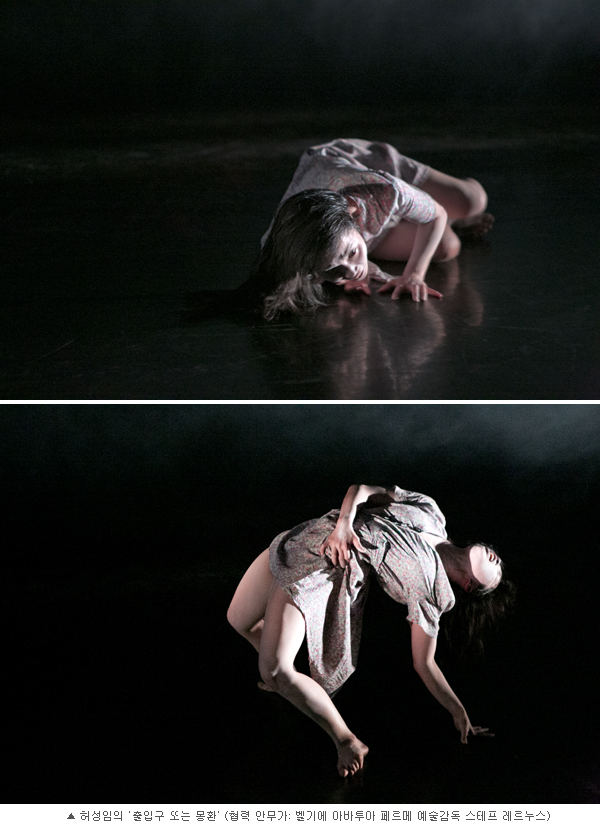

‘출입구 또는 몽환’은, 굳이 말하자면, 국내에선 드문 누드 댄스로 분류된다(협력 안무가: 벨기에 아바투아 페르메 예술감독 스테프 레르누스). 춤꾼 허성임은 자신의 몸으로 틈입하려는 그 어떤 위압을 소녀로서 뿌리치는 모습을 거듭 거듭 보인다. 비가시적인 그 위압의 실체가 분명친 않지만, 몸을 던져가면서까지 그것을 뿌리치려는 것으로 보아 여성적 또는 자신의 가치를 위협하는 그 어떤 것으로 간주되어 무방하다. 위압이 밀려들고 거기서 벗어나려 몸부림치는 여러 순간들을 위해 배경 음악은 다양하게 분절되어 반복되면서 긴박한 분위기 형성에 결정적인 역할을 한다. 돌발적, 극한적 움직임으로 분투하는 허성임은 마치 전사처럼 다가온다. 그러다 후반에 음악이 잦아들며 소프라노 노래로 대체되고, 작품 말미에 잔잔한 음악을 배경으로 허성임이 누드로 어둠 속을 전진한다. 누드가 되어 자기 몸을 찾아 안정되는 그 모습에서 관객은 오히려 안도감을 가졌을 법하다. 춤이라면 존재의 상황을 몸에서 물어야 할 당연한 일을 허성임은 강도 높게 표현하였고, 허성임의 미덕은 여기서 찾아질 것이다.

정훈목은 ‘존 막(Jean Marc)’에서 국내 춤 무대에서 가장 위력적인 남성 춤꾼의 모습 가운데 하나를 제시하였다(협력 안무가: 피핑탐 예술감독 프랑크 샤티에). 팬티 차림으로 무대에서 몸을 마구 뒹군 그를 도운 것은 무대 바닥을 적신 물이었다. 에너지가 파열하듯이 그는 이미 젊음과는 다른 차원에서 몸을 뒹굴었고, 바닥을 헤엄치는 몸은 무의식의 세계와 현실을 넘나드는 듯한 인상을 주기에 부족함이 없다.

하얀 가운 차림으로 의자에 앉은 여남은 명의 과학자들(혹은 의사들; 그들은 노령층으로 보인다)이 멀찍이서 그를 바라보고 있었다. 그렇게 뒹굴은 그를 과학자들이 데려가서 그의 머리에 묻은 액체를 즙처럼 짜내어 냄새를 맡는다. 그리고 과학자들은 냄새의 진원을 찾아 물이 적셔진 바닥 지점으로 이동하고, 아마도 냄새에서 읽혀졌을 젊음(?)의 요인을 물에서 찾는 것 같은 조사 활동의 제스처를 취한다. 이 일련의 행동에 이어 춤꾼은 쓰러졌다가 몸을 뒤척이면서 에너지가 점점 더 격렬해지는 몸부림으로 들어갔다가 또 쓰러진다. 과학자 집단은 그 에너지의 신비를 알아챘다는 듯이 양팔을 들어 환호의 몸짓을 취하고 정훈목은 다시 격한 몸부림과 쓰러짐을 반복한다. 노령과 젊음의 대화 관계가 소재로서 희미하게 깔려 있긴 하지만, 정체가 모호한 인물 ‘존 막(Jean Marc)’에서 두드러지는 것은 에너지가 작열하는 몸이다. 다만 작품에 동원된 과학자들이 해낸 역할은 그들이 그렇게 많을 필요가 있었는지 의문스러웠고, 이런 의문을 차단하려면 그들의 역할은 더 보완될 필요가 있었다.

‘엄마와 낯선 아들’에서 춤꾼 김성용은 엄마와 아들 사이의 낯설음을 묻는다(협력 안무가: 브라질 지젤라 로샤). ㄱ자의 연한 조명 패턴이 굵게 비치고 무대 상수 왼쪽 끝에 나무 한 그루가 설치되어 있다. 춤꾼이 주로 ㄱ자 구역을 배회하며 전개하는 이 작품에서 자갈돌이 하는 역할은 비중이 높다. 춤꾼은 자갈을 품거나 들어 생각에 잠기며 무대 왼쪽에 쌓인 자갈돌 무더기를 흩뜨려 바닥에 흩어지게 한다. 무대 왼쪽 끝에 높게 설치된 아크릴 물그릇에서 가끔 얼굴을 씻으며 나중에는 그 물그릇으로 얼굴을 끼얹는다. 차가우며 딱딱한 돌이 낯선 이미지를 발산할지라도 돌은 자연이고 필연일 수밖에 없다. 어쩌다 낯설어 보이는 모자(母子) 사이도 그럴 것 같다. 무대 중앙에 놓인 커다랗고 무거운 돌은 비로소 작품 말미에 조명을 받는다. 그는 그것 위에 두 발 모아 섰다가 매우 무거운 그것을 들어 누워 아랫배에 놓는다. 이 순간 만삭의 여성 모습이 재현된다.

클래식 음악의 흐름을 타며 전개되는 ‘엄마와 낯선 아들’은 우선 매우 미적인 장면들을 관객들에게 제공하였다. 이들 장면을 배경으로 그는 절제되면서도 역동적인 움직임을 적절히 삽입해서 호소력이 높은 순간들을 구현하였으며, 그리하여 관객들은 다양한 지점에서 인간들 간의 낯설음 혹은 친밀함을 반추할 계기를 갖게 된다. 김성용의 저력이 돋보이는 작품이다.