리뷰

무용수가 무대에서 자신의 환경과 자유롭게 제휴할 수 있고 볼 수 있는 실천적인 공간, 즉 상황의 공간성을 획득할 수 있는 것은 바로 몸이 세계에 연루되는 것에 의해서이다. 말하자면 무용수가 몸으로 자신의 환경을 체험적으로 지각하고 있다는 것이다. 그것은 몸을 갖지 않는다면 어떠한 공간도 결코 있을 수 없다는 말과 같다. 무용수의 공간은 삶을 통해 체험할 수밖에 없는 실존적인 주체로서 몸의 성격을 드러내는 것이다. 이러한 공간지각의 양상은 곧 삶의 양상으로부터 동기화된다. 한지은의 공간을 본다.

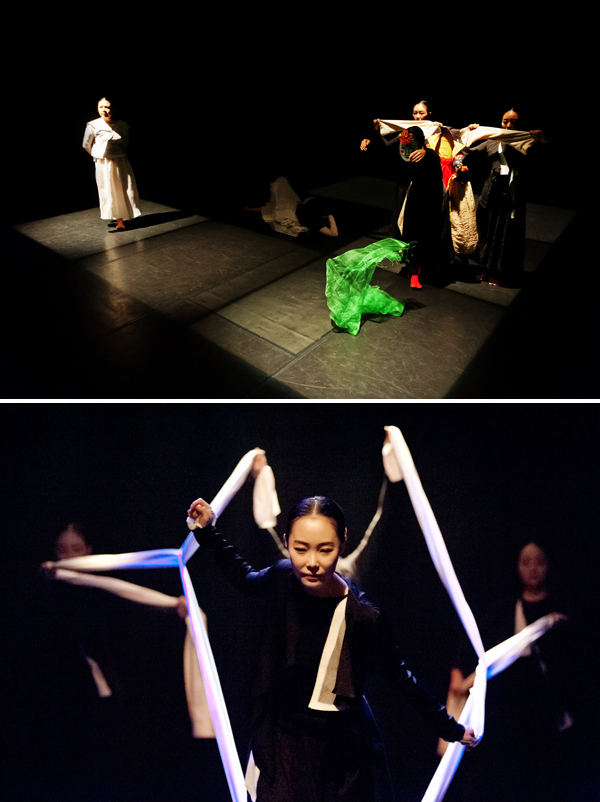

새 인물, 작품을 통해 본 재능과 그 열정이 심상치 않다. 부산대 출신의 한지은의 <內 안으로>(12월 14일, 부산민주공원공연장 작은방). 쓸모없는 여러 경향들이나 유행과는 거리가 먼 작품, 말하자면 거리감, 그리고 특정한 도덕적, 정신적 입장에서 사물을 보는 시각이 작품에 생명력을 불어넣어준다는 것을 알고 있는 듯. 그것이 작품을 항상 새롭고 이전과 달리 수용될 수 있는 가능성을 부여해주는 것이라는 것도.

인간 모두에게는 자기 존재의 발견을 지향하는 기본적 욕구가 내재해 있다. 그리고 이러한 자기 존재의 발견에 대한 욕망과 나란한 선에 자기애의 강렬한 욕망이 동시에 가로놓여 있다. 이러한 인간의 본원적 욕망에서 비롯된 첫 번째 질문이 바로 ‘나란 무엇인가’는 것인데 이때 나란 무엇인가라는 질문에 답하기 위하여 가장 편리하고 손쉽게 이용할 수 있는 도구가 바로 거울이다. 한지은이 자신의 춤의 욕망을 풀어내면서 거울의 이미지를 차용했다는 것, 영리하고 내면의 진지한 성찰로 보인다.

각시탈(새색시)이 무대에 혼자 서 있다. 연지 곤지가 주황색 꽃모양이다. 갈등이 보인다, 혼자만의. 시집을 갈 것인가, 말 것인가로 추정해보자. 흰 의상의 무용수 둘, 개성이 있는, 무엇보다 춤에 가득한 에너지. 무대 가운데 깔린 네모난 거울. 고정된 것이 아니다. 이동이 가능한, 따라서 늘 자신을 성찰할 수 있는 장치다. 거울에 반사된 빛을 쫓고, 바닥에 놓고 들여다보기도. 무엇을 찾는 걸까. 나르시시즘.

나르시시즘은 자기인식 그 자체다. 희랍신화의 나르시스는 자신을 알게 되었을 때 자신에 대한 사랑에 빠져든다. 샘에 비친 자신의 모습에 열정과 사랑을 다하고 그것은 곧 자기 자신에 대한 호기심과 자기애의 감정을 가지게 되니, 그것이 ‘존재발견’ 혹은 ‘존재 탐구의 시작’에 해당하는 현상이다. 한지은은 거울 앞에서 자신의 외적 형상은 물론 비밀스런 내면 구조의 본체(본질)을 보기를 원하는 듯.

검정색 의상의 무용수, 각시 탈을 쓴 무용수의 춤. 세 명의 무용수가 각시의 의상을 벗기고. 탈을 벗기고 씌우기를 반복. 탈을 벗어 곱게 내려놓고, 흰 의상의 각시는 그 모든 것을 보면서 비스듬히 누워 그들을 본다. 자신이 자신을 보는 것이다. 누워있는 몸은 ‘보는 자’이자 ‘가시적인 것’이며, ‘만지는 자’이자 ‘만져지는 자’이다. 보고 있는 나는 나를 ‘보는 나’이기도 하지만 ‘보이는 나’는 내 주변의 다른 모든 풍경들, 사물들과 함께 하나의 배경을 이루고 있는 것으로 보인다. 이처럼 각시의 몸은 ‘보는 나’이며 동시에 ‘가시적인 것’이라는 몸의 이중적인 성격을 가지고 있다. 각시, 한삼을 끼고 들어간다. 한지은의 나르시시즘.

4명의 검은 의상을 입은 이들이 도살풀이 천처럼 긴 천에 서로 손과 허리를 묶은 채 밀고 당기며 등장. ‘나란 무엇인가’ 즉 ‘나란 어떤 존재인가’라는 질문을 마음에 품고 거울 앞에 선 한지은 자신에게 우월성을 기대하는 자기애의 감정이 커다란 비중을 점하고 있을 터. 이 기대를 만족시킬 수 없을 때, 일종의 학대나 자기모멸의 부정적 감정이 생겨나기도. 부정적 감정을 한으로 설정. 무속의 춤 구조를 차용하여 풀어낸다. 매듭지어진 천을 한지은 주위에서 내려치니 매듭이 풀어진다. (무엇에선가)놓여난 그녀는 거울위에 엎드려 자신을 들여다본다.

두 명의 무용수가 거울을 중심으로 마주보고 춤을 춘다. 이미지의 춤, 절대 분리되지 않는 거울 속의 자아. 세 사람과 한 명의 춤, 솔로가 세 명의 춤으로 확장된다. 춤의 선이 유려하다. 불안한 내면, 음악은 심장소리처럼 잔잔하게 가라앉는다. 순간 정지. 소리가 인상적이다. 3명의 춤 한 명(한지은)이 댕기를 두르고 추는 춤이 심상찮다. 내면의 갈등이 발전하는 춤으로 내면의 고뇌에서 벗어나고 다른 하나가 그를 잡으니 겉옷만 벗어진다.

거울에 다가가서 보니, 누군가가 뒤에서 당기는 듯. 바닥을 치면서 슬퍼한다. 거울 속 자아와의 이별, 성장을 위한 인물과의 이별이기도. 빈 무대, 객석을 뒤로 돌아선 한지은이 서 있는 곳, 이제껏 있어왔던 곳과는 분명히 다른 세계일 터. 앞으로의 시간은 한지은의 몫.

첼로연주음악 ‘성불사’는 느닷없는, 우아하지 않았다. 한지은을 묶은 긴 천의 안무 또한 익숙한 그림이 주는 식상함. 의도는 분명하게 읽히나 표현의 직접성이 작품의 격을 떨어뜨릴 수도 있다는 것. 의도가 선명하게 드러나는 선과 은근하고 우아한 춤의 표현 사이의 아슬한 경계를 찾는 것 필요하다. 어렵지만.

반면, 거울위에서 추는 한지은의 춤에서 새로운 춤의 언어를 본다. 자신만의 춤 색깔을 가지고 있다는 것. 춤의 강약, 힘의 조절도 좋았다. 몸의 선이 빼어난 것은 아니나 중요한 것은 무용수들(류현정, 이정화, 장미, 윤수양, 곽민지) 저마다 개성적이고 분명한 춤의 몸을 가지고 있다는 점 또한 의외였다. 앞으로 이들의 작업을 주목해 봐야할 이유이기도. 아마도 독특하고 개성적인 춤의 언어와 세계를 가지고 있는 스승, 강미리(부산대무용학과 교수)의 춤 교육과 무관치 않은 듯.

좋은 작품은 항상 양면성과 이중적 의미를 지니며 분명하지 않고 삶 자체처럼 다차원적이다. 그러므로 작가 또한 자기 작품에 대하여 작가 자신의 인상에 걸맞고 분명한, 한 가지 작품 수용 자세만을 기대할 수는 없는 일이다. 안무가든 무용수든 결국 이 세계를 자신의 눈으로 보고 작가 자신의 감정과 의혹 그리고 작가의 사고로 체험할 수 있도록 작가 자신의 세계관을 소개하는 시도를 하게 될 뿐. 춤을 추는 이든, 춤을 만드는 이든 관객과 서로 의존관계에 있는 것은 분명하다.

작가가 자기 자신에게 충실하고 일상적인 가치 판단들에 의존하지 않을 때, 그는 스스로 수준 있는 관객들의 반응을 얻게 되고 또 관객의 수용 수준을 향상시키게 된다. 그리고 작가의 측면에서 보면 사회적 의식이 성숙함에 따라 예의 사회적 에너지가 축적되는데, 이 에너지는 또 다시 새로운 작가를 탄생시키는 것이다. 안무가의 건투를 빈다.