시평

간밤에 눈이 살짝 내려 새벽 뜰이 하얗다. 새벽녘에 뜰을 거닐면 그 신선함이 온 몸에 흠뻑 젖어들어 그지없이 황홀하다. 하물며 눈 덮인 뜰을 거닐 때에랴.

“아름다움은 오직 두려움의 시작이리니......”

릴케는 그렇게 노래한다. 백지처럼 하얀 눈 앞에 설 때마다 나는 떨린다. 그리고 그 눈이 언제까지나 언제까지나 키츠(John Keats)의 ‘아무 손 때도 묻지 않은 정적의 신부’(still unravished bride of quietness)이기를 바라고 싶다.

아주 오래 전 어느 수녀에게 백지 한 다발을 선물한 적이 있었다. 그걸 받으면서 눈이 부신 듯한 표정을 짓고 있다가 그 수녀는 이윽고 내게 물었다.

“왜 백지를?”

뜻밖의 물음에 나는 휘청휘청 우물거렸다.

‘엔스타시스의 정적처럼 무한한 세계라서...’

한참 그 백지를 물끄러미 바라보던 수녀가 중얼거리듯 말한다. ‘그럼 이 백지는 영영 백지인 채로 남아 있어야겠네요.’

‘영 영 하얀 채로(rester en blanc pour toujours)......'

아, 그건 내가 꿈에선들 생각해 보지 못했던 너무나 황홀하고 아름다운 환상이었다. 그 백지는 아직도 백지인 채로 하얗게 남아있을까... 아마도 그럴 것이다.

그런데 백지를 더럽히지 못해 안달하는 사람들이 왜 그리도 많은 것일까. 왜 인간은 기를 쓰고 눈을 짓밟아 뭉개려 하는 것일까.

왜 인간은 우리에게 안식처를 제공해주는 자연의 품을 할퀴고 후비고 발악하듯이 숨을 조이려 하는가. 그것도 모자라 인간은 악취가 진동하는 배설물을 마구 쏟아 부어 지구를 쓰레기의 무덤으로 만들어가고 있다.

끊임없이 배설물을 토해내면서 마구 짓밟고 할퀴어대는 그 가혹한 시달림 속에서도 대지는 슬픈 모습으로 그 맥박을 이어 가려한다. 그래서 눈이 내린다. 눈은 대지의 순결의식이다. 짓밟히고 더럽혀진 몸을 씻어내고 지켜가려는 대지의 순결의식, 그것이 눈이다. 눈은 자연 스스로의 상처도 아물게 하면서 뻔뻔스런 가해자인 인간의 마음도 치유하려 한다. 허나 인간의 오만은 자연의 그 따스한 손길을 언제나 뿌리쳐왔다.

그리스 사람들은 인간의 난치병, 가장 치유되기 어려운 치명적인 증상을 휴브리스(hubris· 오만)라 칭했다. 휴브리스 지수(hubris index)가 기승을 부리고 비등하면 개인이건 기업이건 권력이건 어김없이 참담하게 몰락한다. 그것이 휴브리스의 저주이며, 아무도, 그 저주는 피할 길이 없다. 그런데도 엉덩이에 오만의 뿔이 돋기 시작하면 금방 눈이 멀어 혀를 날름대면서 기세등등 보이는 것이 없어지고 희희낙락 천방지축으로 설쳐댄다.

제아무리 오지만디아스(Ozymandias)처럼 하늘을 찌를 듯 거대한 입상(立像)을 세워 우쭐거려 본들, 세월이 흐르면 흉물스런 돌덩어리로 흩어져 사막에서 나뒹굴 뿐인 것을, 휴브리스의 뿔이 돋아 희희낙락거리는 순간, 추락의 긴박한 발자국 소리가 코앞으로 옥조여 와도 눈과 귀가 꽉 막혀버린지라, 아무것도 들릴 리가 없다.

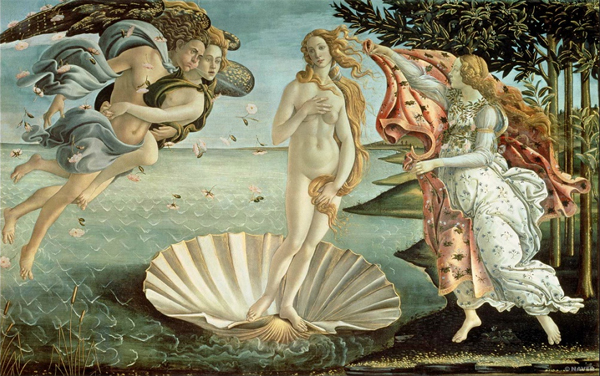

그 참혹한 추락을 막아보려고, 처염상정(處染常淨)의 연꽃처럼 인간을 좀 더 깨끗하게 씻어 보려고 그리스 사람들이 만들어 낸 여신이 아프로디테였다. 물에서 태어난 아프로디테는 아무리 몸을 더럽혀도 목욕만 하고 나면 순결을 되찾기로 되어 있다. 그리스가 낳은 불세출의 화가 아펠레스(Apelles)이래 수많은 화가들이 물에서 태어난 아프로디테 혹은 뷔너스(Venus Anadyomene)를 그렸고, 그 중 가장 널리 알려진 것은 말할 것도 없이 보티첼리가 남긴 “비너스의 탄생”이다.

|

|

우리들은 “뷔너스의 탄생”을 불후의 명화로 찬미하면서도 그 속에 담긴 자연과 인간의 비원(悲願), 깨끗함을 되찾고 순결을 회복하고자 하는 우리들의 간절한 소망을 망각해 왔다. 그것을 우리에게 일깨워 주려고 눈은 내린다.

그러나 조만간 눈은 녹고 말 것이다. 인간은 또 다시 오만의 뿔을 달고 달리기 시작할 것이다. 그러면 겸허함과 정수(靜水)와도 같은 맑음이 실종된 광란의 계절을 타고, 탐욕과 오만이 날뛰면서 도처에 자동차가 법석대고 온 천지는 쓰레기로 뒤덮히고, 배설물이 아무데나 살포되어 악취가 진동하는 거리에는 ‘춤추는 집’ 들이 초현대건물이랍시고 흉물스럽게 비비꼬여 널리게 될 것이다. 그것은 건축물 이라기보다는 시멘트의 설사, 쓰레기의 배설물이다.

그것을 배설할 때 설계자는 날아오를 듯한 배설의 쾌감을 느꼈을 것임에 틀림없다.

그러나 그것을 보는 사람은 어떨까?

|

|

이 배설 범람 시대에 춤인들 멀쩡할 리가 없어 진탕 속에서 덤벙거리듯이 괴성을 지르고 꽥꽥거리면서 뒹굴고 눈알을 훼번덕거리는 괴기무가 얼마 전까지 유행병처럼 창궐하고 있었다.

온 세상이 숨막히는 답답한 구름에 짓눌려 있거늘, 가슴속에 쌓인 한 많은 울분이 복바처 객혈처럼 토해냈다면 그 고통을 우리 모두 함께 나눌 수 있을 것이다.

아마도 꽥꽥거리기 배설춤을 최초로 시도했던 안무가는 고통스러운 울분을 그렇게 폭발시켰을 것이다. 그런데 바이런이 절름거리니까 다리가 멀쩡한 얼간이들마저 덩달아 절름거렸듯이, 남이 꽥꽥거리니까 그게 무슨 꼭 넣어야 될 양념인줄 알고 원숭이처럼 흉내내어 꽥꽥거리는 추잡한 광경은 참 참아내기 어렵다. 차라리 무대에서 엉덩이를 까놓고 똥을 쌀 일이지.

지구는 인류만의 전유물도 아니고 더더욱 어느 특정집단이나 한 두 사람의 전유물일 수는 없다. 서로 나누고 서로 위하면서 함께 살아가기 위해 우리의 생태계와 우리의 환경을 황폐화시키는 행위를 지양하고 보다 더 좋은 환경과 사회를 구축하려고 하는 것, 그것이 에코싸이콜로지(Ecopsychology)가 지향하는 꿈이다. 간추려 이야기 한다면 그 꿈은 보다 더 아름다운 세상 가꾸기이다. 그런 세상을 춤 쪽에서 추구한다면 Ecodance가 될 것이다.

춤의 무대에 눈이 내리게 할 수는 없을까.

모두 다 그런 것은 아니라해도 비록 한쪽일망정 똥물로 질펀했던 무대를 맑게 씻어낼 수는 없을까. 별별 춤이 다 있는데, 심지어 지랄춤도 있는데 Ecodance같은 건 왜 없을까.

오랫동안 그런 생각에 골몰해왔다. 그러다가 혹시 모르겠다 싶어 Ecodance라는 것을 검색해 보았다. 그랬더니 있었다.

눈 덮인 대지에서 생명의 싹 Ecodance가 파릇파릇 돋고 있다. 생명의 원천으로 일컬어지는 시아노박테리아(cyanobacteria)의 화석 스트로마톨라이트(stromatolite)가 다시 숨을 쉬면서 새로운 춤의 생명을 꽃되울 Ecodance가 눈 속에서 숨쉬고 있다. 카아슨 (Rachel Carson)이 그토록 두려워했던 ‘봄의 침묵’도 이제는 더 이상 두려워하지 않아도 될 것이다. 새 봄에는 마쇼(Guillaume de Machaut)의 마법이 되살아나 막혔던 샘이 다시 솟아오르고, 새들은 다시 노래하며 춤추고, 꽃들은 다시 화들짝 되살아날 것이다.